1 2021 届毕业生就业基本情况

1.1 毕业生生源构成情况

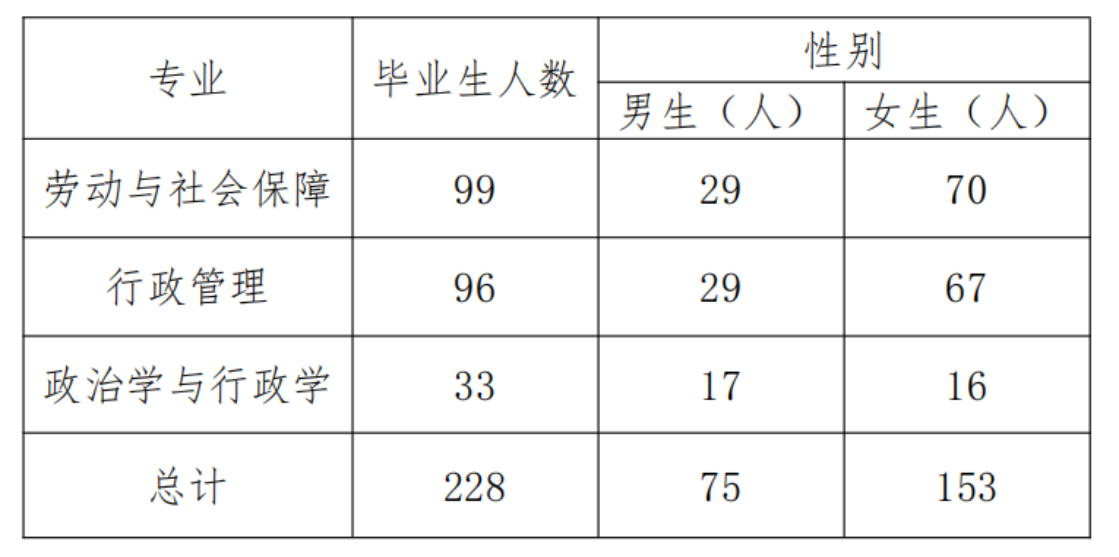

1.1.1 毕业生人数与男女生比例

2021年,公共管理学院本科毕业生228人,其中劳动与社会保障专业99人,行政管理专业96人,政治学与行政学专业33人。男生75人,女生153人。

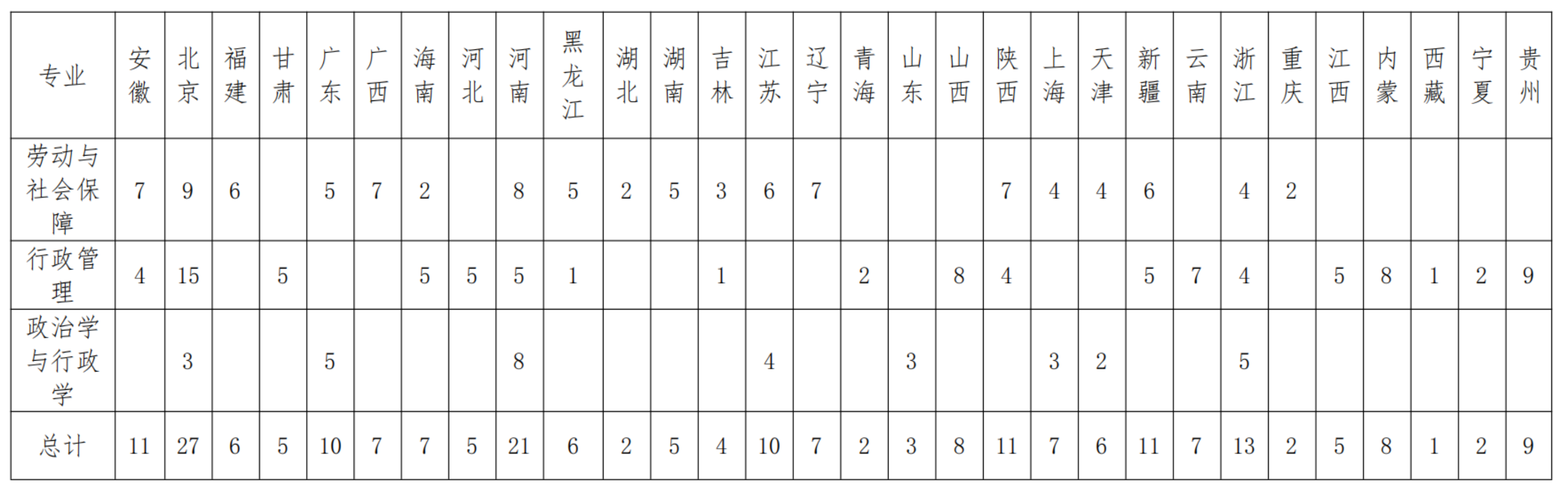

1.1.2 生源地分布

劳动与社会保障专业毕业生来自全国19个省、自治区、直辖市,其中京内生源9人,占比9%;行政管理专业毕业生来自全国19个省、自治区、直辖市,其中京内生源15人,占比16%;政治学专业毕业生来自全国8个省、自治区、直辖市,其中京内生源3人,占比9%。具体数据见下表。

1.1.3 少数民族学生比例

公共管理学院2021届毕业生中有少数民族(白族、布依族、回族、黎族、蒙古族、土家族、彝族、壮族)16人,占总毕业生人数的7.02%。

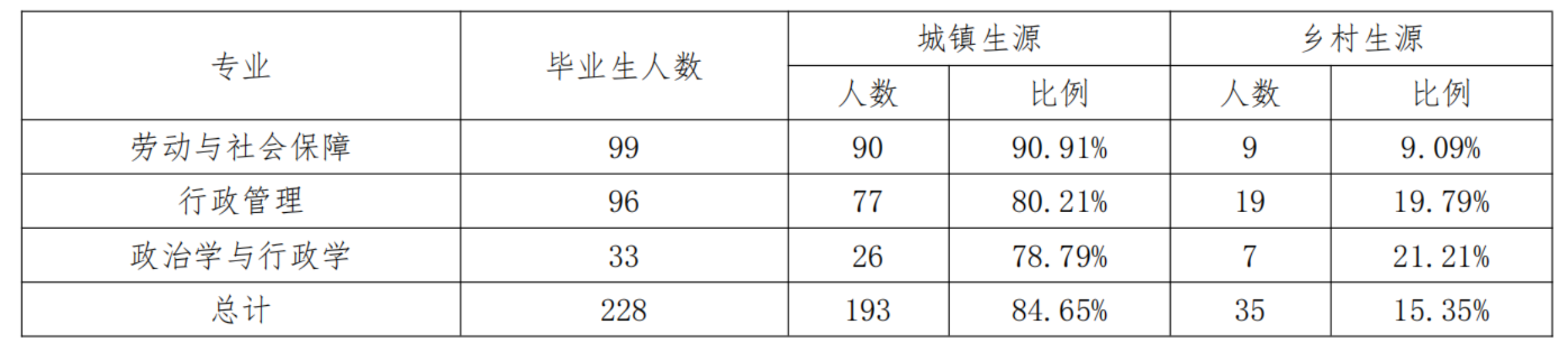

1.1.4 城乡生源比例

公共管理学院2021届毕业生中城镇生源有193人,乡村生源35人,其中乡村生源约占百分之十五。具体数据见上表。

1.2 毕业生就业状况分析

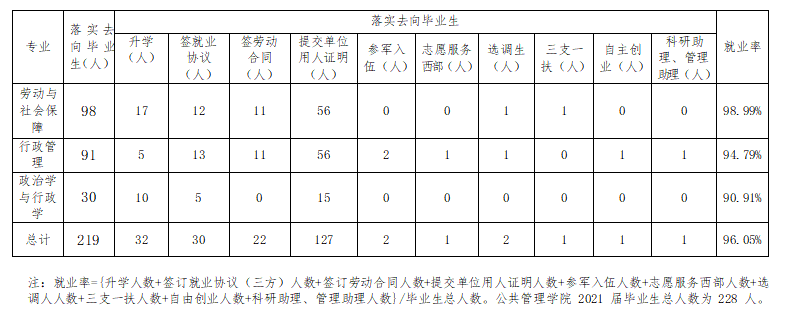

1.2.1 就业率

截至2021年8月31日,公共管理学院2021届毕业生总就业率为96.05%(即落实去向毕业生人数占毕业生总人数的比例),其中劳动与社会保障专业就业率为98.99%,行政管理专业为94.79%,政治学专业为90.91%,具体情况见下表。

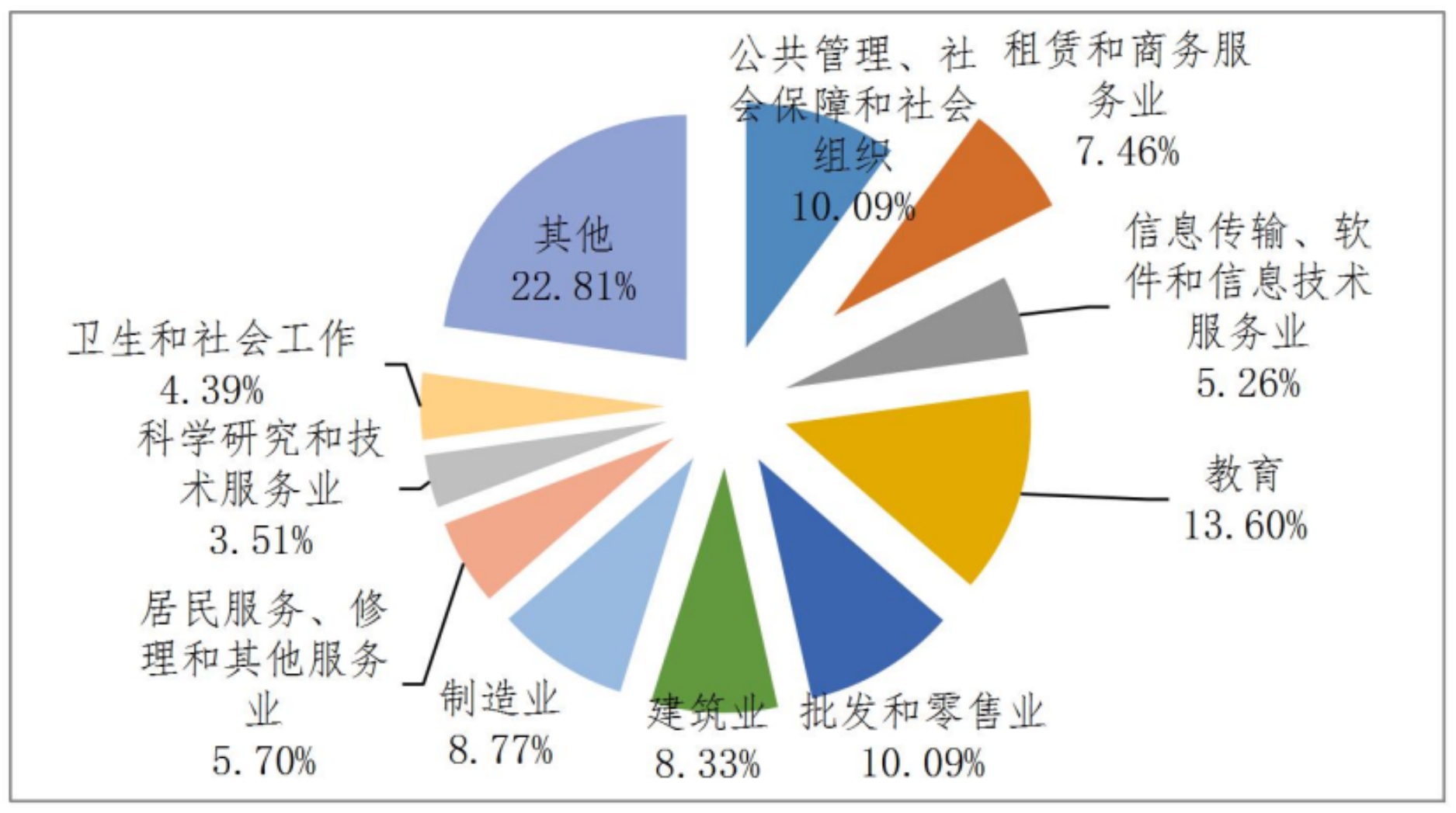

1.2.2 就业行业分布

就业毕业生包括签订就业协议(三方)、签订劳动合同和提交单位用人证明、自主创业的毕业生,共计180人(截至2021年8月31日)。其中流向公共管理、社会保障和社会组织和批发和零售业两大行业的毕业生人数最多,均为10.09%,详见下图。

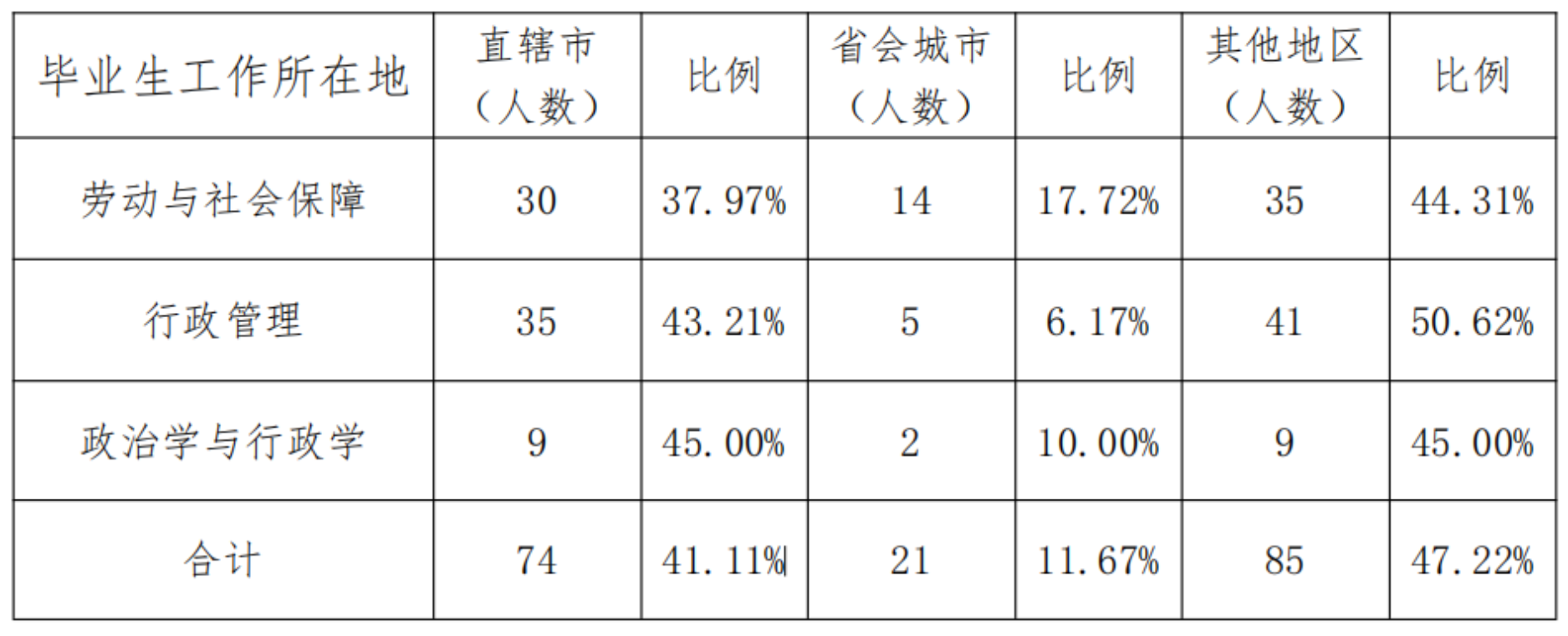

1.2.3 签约单位地域分布

在京工作毕业生58人,占比32.22%,比去年(41.50%)有所下降。在直辖市和省会城市工作的毕业生分别占工作毕业生总数的51.70%、17.69%,同比(50.29%、12.28%)均有所提升。毕业生签约单位地域分布详见下表。

1.2.4 签约单位性质分析

毕业生工作单位性质主要为企业,占比83.33%,同比有所上升(79.59%),在机关事业单位工作的毕业占全部工作毕业生人数的12.22%,同比有所下降(19.05%)。去企业工作的毕业生,主要流向民营、私营等中小企业,占比87.92%,同比有所上升(71.79%)。政治学与行政学专业毕业生在机关、事业单位就业的多于其他专业,占该专业工作毕业生人数的20.00%,行政管理专业为16.05%,劳动与社会保障专业为6.33%。具体数据见下表:

1.2.5 内地升学、出国(出境)深造

2021年共有32名毕业生内地升学或出国(出境)深造,占毕业生总数的14.03%。其中内地升学22人(劳动与社会保障专业毕业生11人,行政管理毕业生3人,政治学与行政学专业毕业生8人),占毕业生总数的9.65%,国内升学学校流向包括北京师范大学、中山大学、中央民族大学、对外经济贸易大学、中共上海市委党校(上海行政学院)、首都师范大学、首都经济贸易大学、华东政法大学、西南政法大学等22所内地高校。

出国(出境)深造10人(劳动与社会保障专业毕业生6人,行政管理毕业生2人,政治学与行政学专业毕业生2人),占毕业生总数的4.39%,流向国家和地区有港澳(5人)、英国(3人)、爱尔兰(1人)、新西兰(1人)。

1.3 就业项目分析

1.3.1 支援西部

2021年志愿服务西部的毕业生有1人(服务地区为云南)。

1.3.2 选调生

2021年被招录为选调生的毕业生共计2人(去向分别是河北省石家庄市、广西省灵川县)。

1.3.3参军入伍

2021年参军入伍的毕业生共计2人。

1.3.4其他基层就业

2021年到街道社区就业的毕业生共计4人,到县级及以下党政机关的毕业生共计5人、事业单位就业的毕业生共计14人,在社会团体就业的毕业生为1人,到非公有制组织和中小企业就业的毕业生共计113人。

2 求职与职业发展

2.1 求职

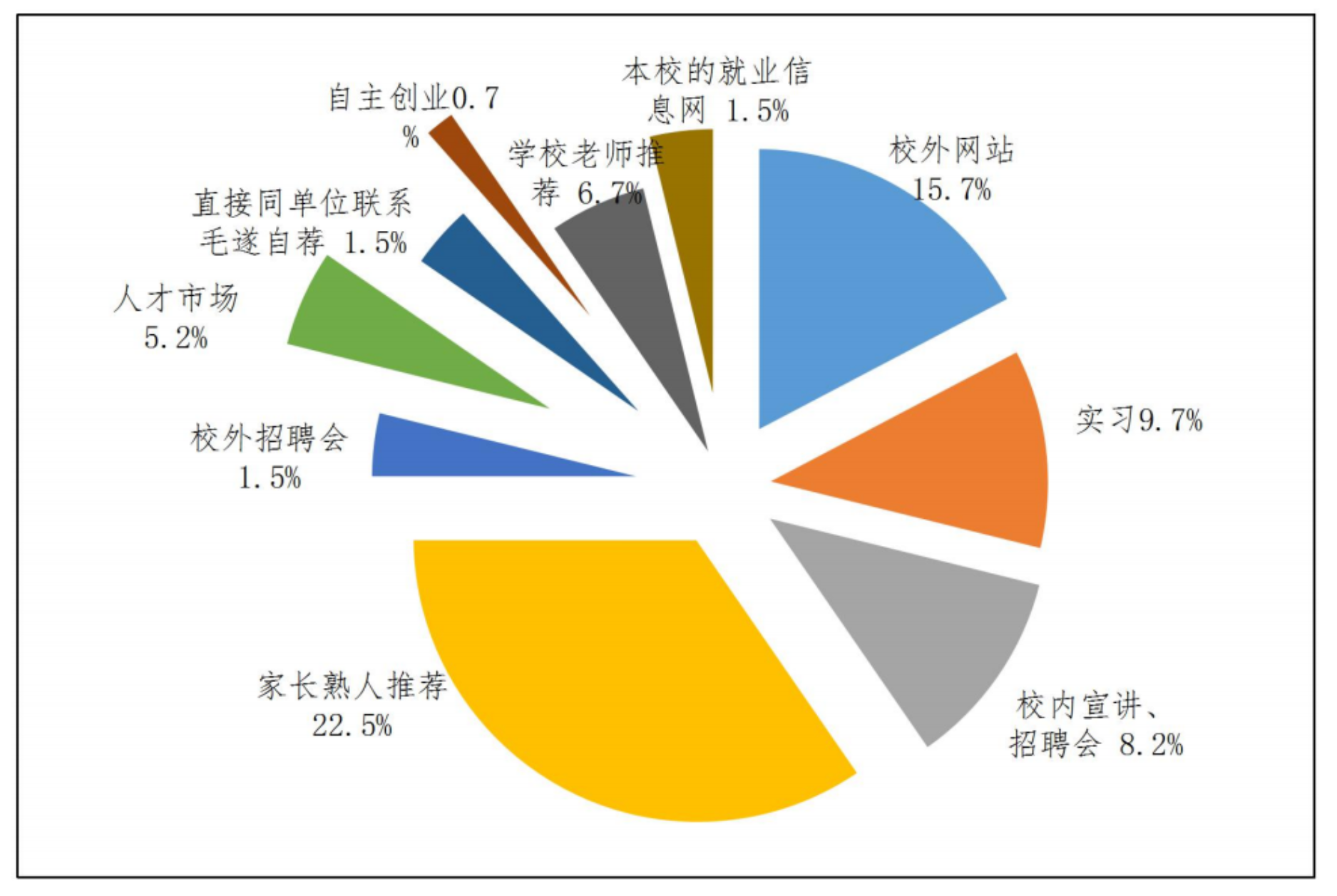

2.1.1 求职渠道

2021年毕业生就业情况问卷调查显示,家长或熟人介绍是本届毕业生最主要的求职渠道,就业毕业生中有22.5%是通过家长熟人推荐成功就业。其次通过是校外网站进行求职,有15.7%的学生通过校外网站获得招聘信息。

2.1.2求职时间(从求职到落实工作)

毕业生就业情况调查结果显示,大部分同学在开始求职的6个月内基本能够落实工作,45.86%的毕业生1-3个月就能达成工作意向。但意向达成不代表马上签约工作,各项手续、流程的办理需要少则一周,长达两个月甚至更久的时间。

2.1.3求职花费

毕业生就业情况问卷调查结果显示,67.5%的毕业生花费为1000元以下,25.2%的毕业生的求职花费为1000—5000元,7.3%的毕业生花费达5000元以上。求职花费一部分为交通费用,往返求职地的火车票、机票等花费较高,另一部分重要花费为准备国内研究生考试、留学、考公务员所需要的各种形式的辅导、培训、咨询服务的学费(资料费)和中介费。

2.2 职业发展

2.2.1专业对口率

毕业生就业情况调查结果显示,毕业生目前工作与所学专业的口对情况:劳动与社会保障专业毕业生的专业对口率为75%,行政管理专业毕业生的专业对口率为69.2%,政治学专业毕业生的专业对口率为74.9%。

2.2.2岗位与专业相关度

在毕业生实际工作内容与在校所学专业相关度问题上,劳动与社会保障专业毕业生认为相关(和很相关)的有44.5%,行政管理专业毕业生认为相关(和很相关)的有44.5%,政治学专业毕业生认为相关(和很相关)的有41.6%。

2.2.3实习期后的实际月薪(包括各类奖金)

问卷调查结果显示,就业毕业生实际月薪在2000元以下的比例为15.7%,在2000-3000元的比例为9.7%,在3000—5000元的比例为42.8%,在5000-8000元的比例为24.0%,在8000元以上的比例为7.5%。

2.2.4职业稳定度

问卷调查结果显示,有22.5%的就业毕业生预期在一年内换工作,56.3%的就业毕业生预期会在本单位工作1—3年,9.7%的就业毕业生预期会在单位工作3—5年,11.2%的就业毕业生预期会在单位工作5年以上。

2.2.5职业发展预期(发展空间及路径)

问卷调查结果显示,2021届就业毕业生中有51.13%的人认为能看到发展空间但路径尚不明确,33.83%认为目前的工作有明晰的发展方向,总体情况较为乐观,15.04%持负面态度,认为短期内看不到发展空间。

3 社会评价

3.1 用人单位满意度情况

2021届毕业生用人单位满意度问卷调查结果显示,用人单位对我院毕业生工作认可度较高,26.3%的用人单位总体很满意,43.1%的用人单位表示满意,21.0%的用人单位表示基本满意。

3.2 学生满意度情况

在学生对我院就业促进工作的满意度评价上,27.0%的就业毕业生表示很满意,30.0%表示满意,31.5%基本满意。

3.3 家长满意度情况

毕业生家长对学生就业状况和我院就业促进工作总体满意度评价方面,37.5%表示很满意,34.6%表示满意,19.0%基本满意。

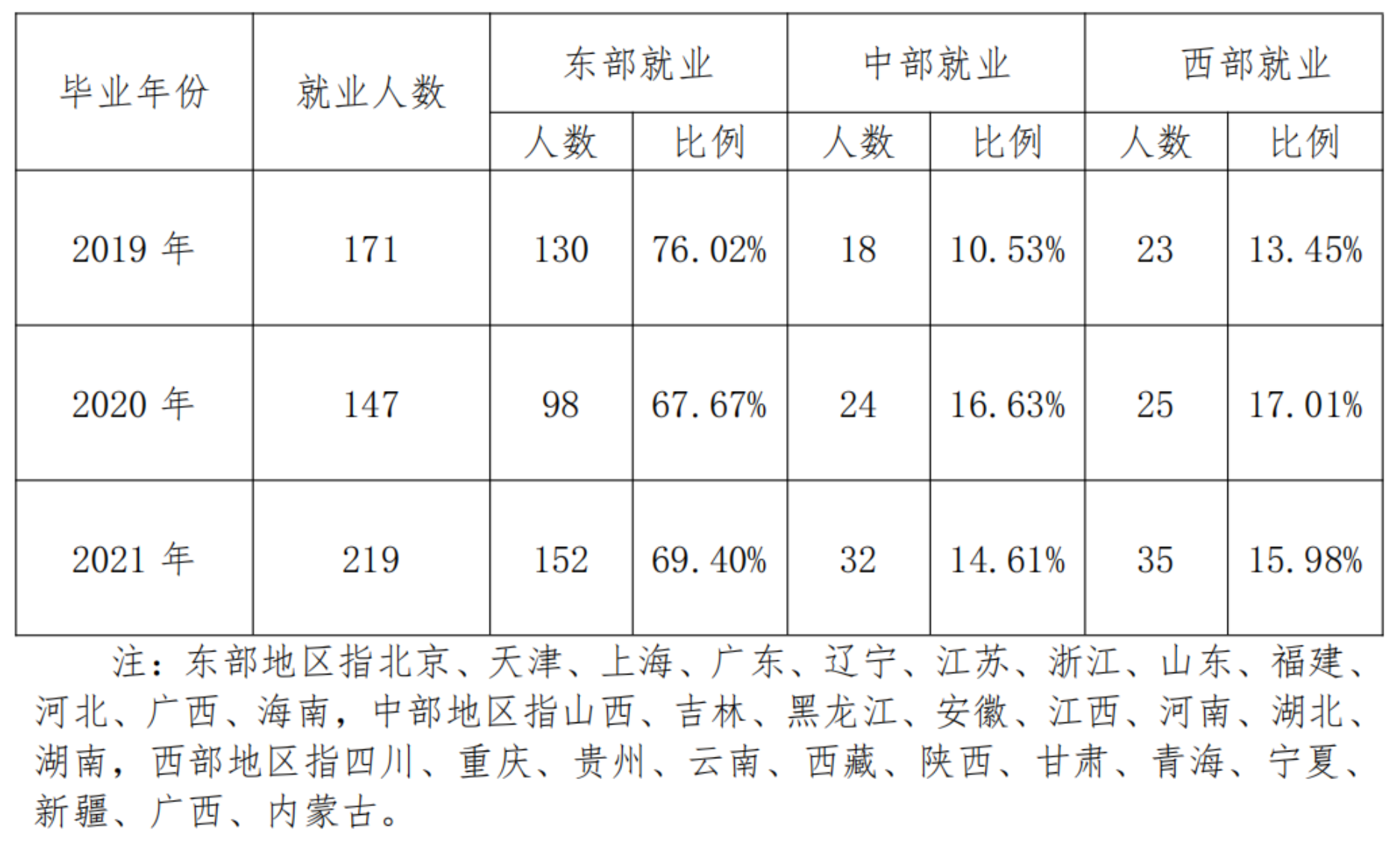

4 近三年就业流向分析

4.1 就业地区流向(东部、中部、西部地区)

从近三年的就业地区流向来看,2021年流向东部就业的比例有所上升,我院毕业生近两年流向中部地区和西部地区比例变动均不大。

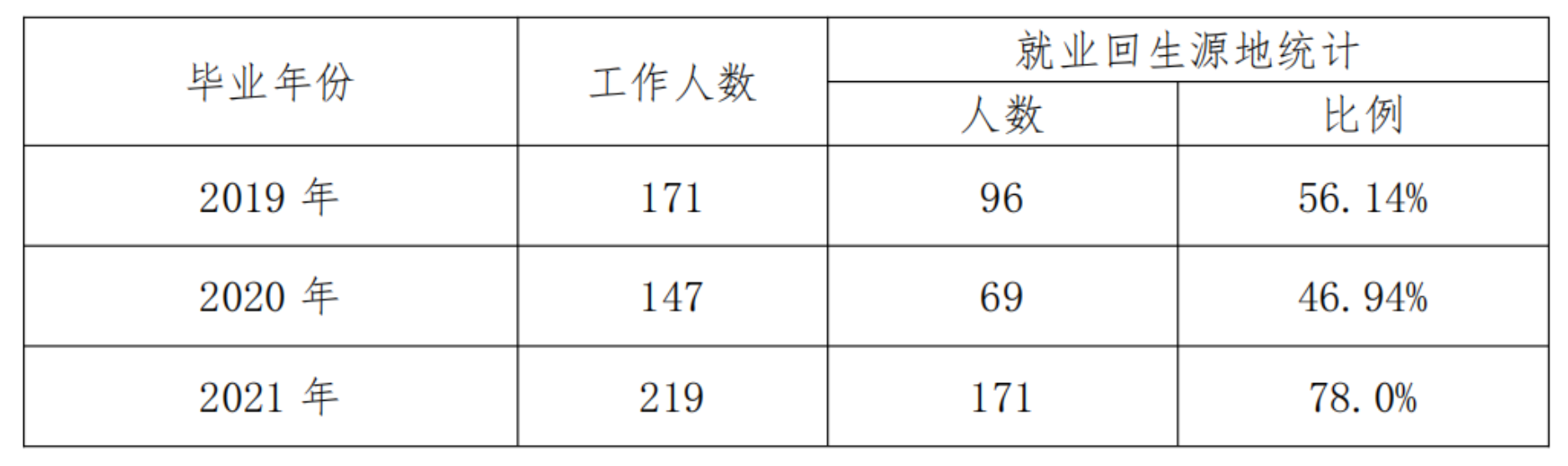

4.2 回生源地就业情况

近三年毕业生回生源地就业的比例逐年下降,具体数据统计如下:

4.3 少数民族就业情况

近三年的少数民族生源就业率保持在90%以上(2019年为100%,2020年为90%、2021年为94%)。

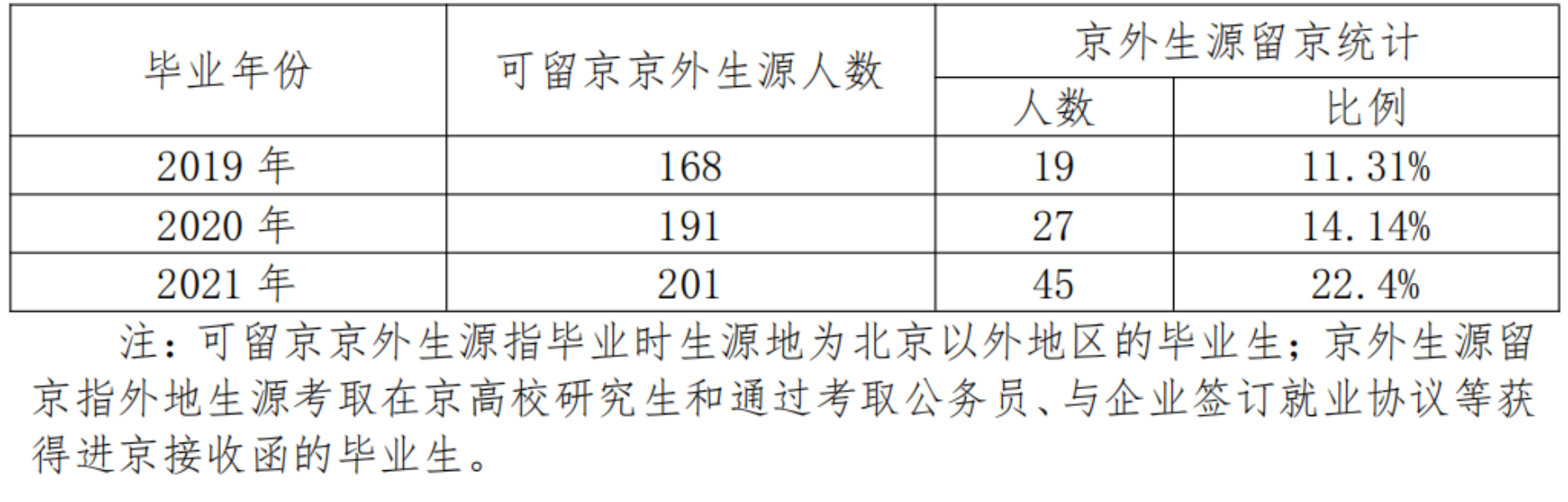

4.4 京外生源签约留京情况

近三年,京外生源留京人数逐年增加,留京比例略有上升,具体数据见下表:

5 毕业生就业工作主要举措

5.1提高政治意识,积极应对挑战

学院高度重视学生就业工作,在院务委员会的领导下,全院上下提高站位,统一思想,准确把握就业工作新形势新任务,严密部署毕业生就业工作计划,构建并完善院务委员会-党总支副书记-辅导员-班主任联动机制,定期召开辅导员班主任就业工作促进会,专题研讨促进毕业生求职、考研、考公等就业事宜,会上谋划下一阶段的就业工作方案,群策群力,共同推进就业创业指导工作稳步开展。学院党总支带动党支部提高政治站位,发挥学生党支部战斗堡垒作用,关注学生(预备)党员与入党积极分子就业情况,积极宣传国家就业政策,引导动员学生(预备)党员扎根基层,疏通毕业生慢就业、懒就业的心理,带动身边同学积极就业。

基于疫情常态化就业形势,我院积极谋划应对举措,创新工作模式,线上交流与线下辅导同步展开。2020年下半年,线下对毕业生就业意向进行摸底调研,建立就业工作台账,实施“一生一策”辅导制度,帮助毕业生明确努力方向。线上搭建2021届就业工作服务QQ群,在线发布岗位招聘信息,解答毕业生关心的问题,进行线上心理辅导。2021年上半年,线下以就业指导课为抓手,请考研考公上岸的毕业生为下一届学生做经验交流分享,在简历制作、笔试面试、留学申请、求职心理调适等方面进行详实的介绍,做好就业工作的传帮带。线上通过腾讯会议组织考研复试经验交流会、公务员复试经验交流会,辅导员对求职就业流程、就业手续办理事宜进行指导,建立毕业生就业情况调研和跟踪备案制度,实施就业进展动态调研,每周追踪各专业各班就业情况,保证就业工作有条不紊开展。

5.2 坚持政策引导、明确价值导向

我院把对学生的学涯规划教育与职业能力提升指导从新生年级贯穿至高年级,以职业发展规划为导向,使学生大一年级树立起“高学历就业”和“高质量就业”的规划目标。大二年级开设科研指导专题讲座,引导学生通过科研训练提高学术素养,举办优秀毕业生经验交流会等,持续加强对学生考研、考公务员等职业意识的引导与教育;大三年级,以就业指导课程为基础,提升学生就业能力和技巧,学院开设专业前沿高端讲座,通过国家治理体系和治理能力现代化的系列讲座,帮助学生夯实专业理论知识。大三学年下和大四学年上,我院分别召开就业启动大会和就业工作推进会,院党总支副书记、辅导员、班主任出席会议,全体毕业生参加。大四动员学生参加学校与天津市滨海新区人社局创新合作项目“雏鸥计划”选拔,输送优秀学生前往天津市滨海新区仲裁机构实践锻炼。

我院实施以赛促学的就业成长培养模式,以大学生职业生涯规划课程与就业指导两门课程为基础,分别针对两校区学生开展导向清晰的职涯大赛与简历设计大赛,进一步帮助学生明晰职业发展路径,完善个人简历,打开求职的第一扇门。学院大力倡导毕业生服务国家战略,鼓励支持毕业生到西部、基层和国家重点行业就业,认真做好各级组织部门的选调生组织推荐政审等工作,从低年级就做好政策性就业与基层就业的引导教育,让更多毕业生愿意将个人理想与国家社会发展紧密结合,到基层去贡献力量。

5.3 盘活就业资源,广泛拓展岗位

与用人单位保持密切联系。我院与用人单位保持良好合作联系,长期输送优秀实习生到中建一局集团第二建筑有限公司、北京外企人力资源服务有限公司等优质用人单位,通过友好对接,实现连续多年签约就业协议,用人单位对我院学生综合评价高。

专业教师助力成功就业。通过院领导、各系主任、专业教师利用学科优势,盘活就业资源,针对本专业学生就业情况,进行专业对口、人职匹配的精准岗位推荐,部分学生通过该方式得以高质量就业。我院教师开设《国家公务员制度》《公务员考试能力训练》等专业选修课,在考研院校专业选择、面试技巧、二次调剂等方面对毕业生积极指导,提高毕业生考研考公初试复试通过率,充分展现我院教师全员参与就业工作机制的优势与效果。

校友资源带动就业创业。我院灵活利用校友宝贵资源,通过校友推荐实习岗位、校友回校讲座经验分享等形式,让学生从低年级开始树立创新创业的意识。我院2017届毕业生校友普建鹏每年度前往涿州校区进行“大学生在校创业实践与创业能力的培养”专题讲座,打破学生对于就业的刻板印象,引导更多学生自主创业,灵活就业,提高职场应对能力。

5.4 关注重点群体,持续关爱帮扶

家庭经济困难学生。学院为家庭经济困难毕业生提供简历证件照拍摄服务,助力学生勇敢积极求职。重点加强对未就业毕业生及家庭困难、52个贫困县生源、少数民族等特殊群体毕业生的分类指导和“一对一”精准帮扶,建立“一人一册”就业档案,制定“一生一策”工作台账。充分挖掘社会资源,拓宽困难群体就业路径,优先为特殊群体推荐实习实践岗位。

优秀毕业生。编制毕业生推介手册,内含学院、专业基本情况介绍,学院就业工作开展情况以及优秀应届毕业生简历,用于毕业生参加双选会等需要推介工作的场合,为我院学生党员、优秀学生干部提供更加优质的就业平台。

全院毕业生。为缓解学生就业、备考压力,学院为2021届毕业生每人发放1个暖心橙,共计219个,橙子重285斤,对全体学生与重点关注群体学生持续的帮扶与关爱。

6 就业工作对本科生培养的反馈

6.1 对招生工作的建议

从生源情况看,我院政治学与行政学毕业生专业来自北京、上海、天津、广州、江苏、浙江、河南七个省份和直辖市,均为东中部发达地区,该专业毕业生的高质量高学历就业率高于我院平均水平,而就业率低于学院平均水平,可能毕业生就业期望值较高。行政管理专业招生倾向欠发达地区,可能毕业生就业期望相对理性,高质量就业率高而高学历就业率低,对该专业的考研教育亟待加强。劳动与社会保障专业招生几乎覆盖全国各地区,就业率高于学院平均水平,然而毕业生就业质量参差不齐。详见下表:

建议在以后的招生工作中,扩大政治学与行政学专业在全国范围招生的同时,加大行政管理、劳动与社会保障专业对东部省份招生名额的分配,平衡东、中、西部的招生指标,有效拓展两个专业毕业生的就业、升学渠道。

6.2 对专业课程的建议

问卷调查结果显示,我院各专业毕业生目前工作与所学专业的对口率均高于72%,而在毕业生实际工作内容与在校所学专业相关度问题上,毕业生认为相关和比较相关的只有44%(劳动与社会保障专业、行政管理专业、政治学与行政学分别为45%、45%、42%)。有28.57%毕业生认为专业知识欠缺、动手能力差是择业主要障碍之一。建议在课程设置上加强理论与实践相结合。理论教学环节向学生传授有关社会制度、社会关系和社会管理方面的基本原理以及社会科学探索的基本方法,实验实践教学环节引导学生将这些原理和方法运用于分析解决实际问题,既加深对理论的理解,又提升实际工作能力。进一步优化专业基础课、专业课、专业实验实践课和专业选修课构成的课程体系。

6.3 专业实习开展情况及建议

问卷调查结果显示,毕业生通过实习转就业和老师或家人推荐,这两项渠道获得工作的占比46%,建议基于疫情常态化就业形势,直接就业面临更大挑战,许多学生采用考研、考公形式延缓就业进度,学校学院应进一步整合毕业实习机会,延长专业实习时长,合理协调学生专业实习的频次,进一步拓展与北京市各级政府和优质企业的联系,建立更多的教学实践基地,搭建专业匹配并且质量较高的实习平台,通过实习、实践促成就业。此外,要加强专业实习的管理工作,高标准,严要求,提高专业实习质量,提高专业实习职场能力转化,完善专业实习报告检查制度。

6.4 对就业指导工作的建议

问卷调查结果显示,毕业生认为学校应重点给学生提供简历和面试指导、职业生涯规划指导、政策法规指导方面的就业指导和服务(分别占比63.92%、62.09%、49.08%);毕业生有15.7%通过校外网站找到现在的工作单位,有8%是通过校园宣讲会找到工作,且毕业生认为就业信息渠道不畅和就业市场需求不大是择业的两大障碍(分别占比52.56%、44.87%);在你认为拥有职业的目的一题中,有79.67%的学生认为要为国家、社会做贡献,实现社会价值;在你认为学校在哪些方面提供的服务较为有效一题中,毕业生反馈“大量搜集并线上发送就业招聘信息”、“启动线上招聘会”占比最高(分别为100%、74.36%)。

对就业指导工作的启示,一是继续寻求适合我院毕业生的招聘信息,坚持线上推送,线下指导;二是整合校内外资源为我院学生提供更为专业有效的职涯规划指导和求职技能培训,保证“一生一策”落实到位;三是尽早开展毕业生求职动员,鼓励他们摆脱畏难心理,勇敢求职就业;四是深入了解学生诉求,社会需求,有针对性的开展就业指导服务,引导更多学生到国家最需要的地方建功立业。