1 2020 届毕业生就业基本情况

1.1毕业生生源构成情况

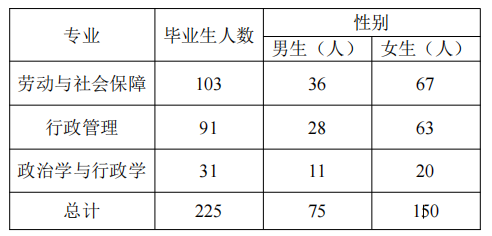

1.1.1 毕业生人数与男女生比例

2020年,公共管理学院本科毕业生225人,其中劳动与社会保障专业103人,行政管理专业91人,政治学与行政学专业31人。男生75人,女生150人。

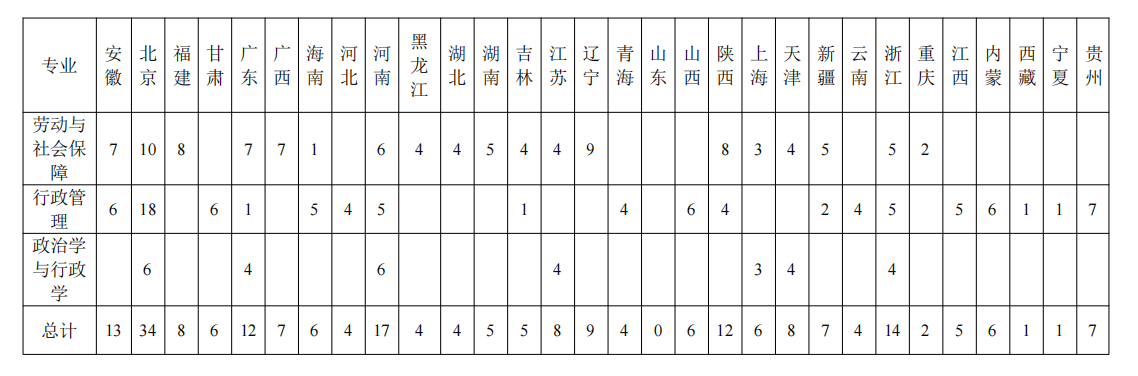

1.1.2 生源地分布

劳动与社会保障专业毕业生来自全国19个省、自治区、直辖市,其中京内生源10人,占比10%;行政管理专业毕业生来自全国19个省、自治区、直辖市,其中京内生源18人,占比20%;政治学专业毕业生来自全国7个省、自治区、直辖市,其中京内生源6人,占比19%。具体数据见下表。1.1.3少数民族学生比例公共管理学院2020届毕业生中有少数民族(布朗族、藏族、回族、满族、土家族、仡佬族、彝族、壮族、蒙古族、苗族)20人,占总毕业生人数的8.89%。

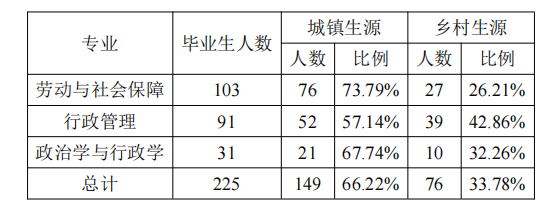

1.1.4 城乡生源比例

公共管理学院2020届毕业生中城镇生源有149人,乡村生源76人,其中乡村生源约占三分之一。具体数据见下表。

1.1.4 城乡生源比例

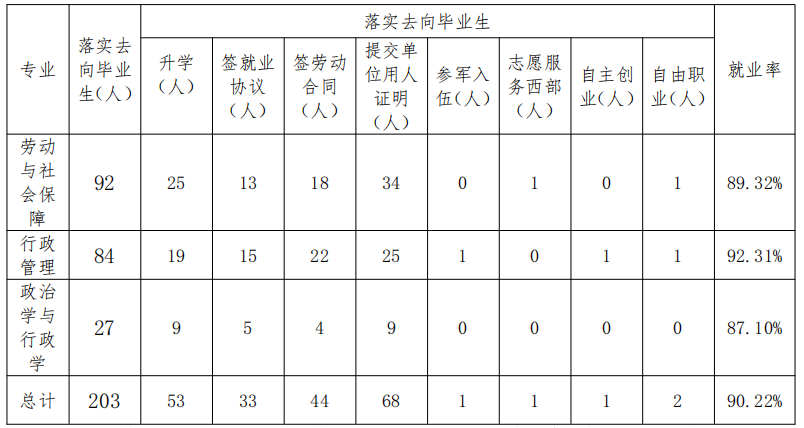

公共管理学院2020届毕业生中城镇生源有149人,乡村生源76人,其中乡村生源约占三分之一。具体数据见上表。1.2毕业生就业状况分析1.2.1就业率截至2020年8月31日,公共管理学院2020届毕业生总就业率为90.22%(即落实去向毕业生人数占毕业生总人数的比例),其中劳动与社会保障专业就业率为89.32%,行政管理专业为92.31%,政治学专业为87.10%,具体情况见下表。

注:就业率={升学人数+签订就业协议(三方)人数+签订劳动合同人数+提交单位用人证明人数+参军入伍人数+志愿服务西部人数+自由创业人数+自由职业人数}/毕业生总人数。公共管理学院2020届毕业生总人数为225人。

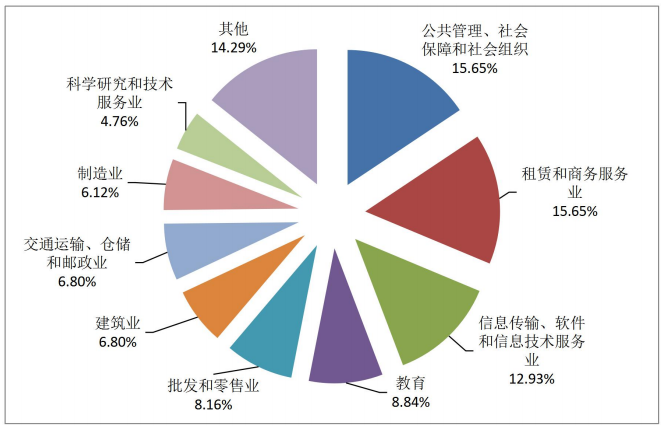

1.2.2 就业行业分布

就业毕业生包括签订就业协议(三方)、签订劳动合同和提交单位用人证明、自主创业的毕业生,共计147人(截至2020年10月31日)。其中流向公共管理、社会保障和社会组织和租赁和商务服务业两大行业的毕业生人数最多,均为15.65%,详见下图。

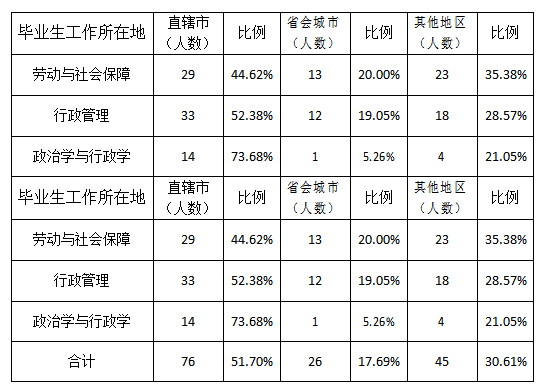

1.2.3 签约单位地域分布

在京工作毕业生61人,占比41.50%,比去年(46.78%)有所下降。在直辖市和省会城市工作的毕业生分别占工作毕业生总数的51.70%、17.69%,同比(50.29%、12.28%)均有所提升。毕业生签约单位地域分布详见下表。

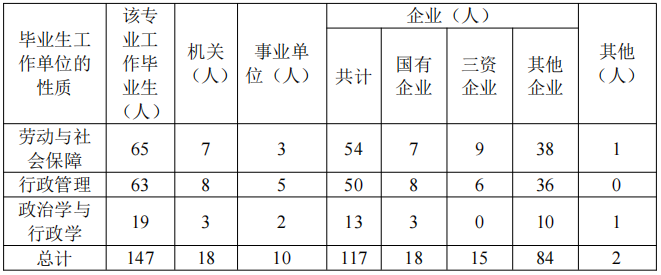

1.2.4 签约单位性质分析

毕业生工作单位性质主要为企业,占比79.59%,同比有所下降(84.8%),在机关事业单位工作的毕业占全部工作毕业生人数的19.05%,同比有所上升(14.62%)。去企业工作的毕业生,主要流向民营、私营等中小企业,占比71.79%,同比近似(71.72%)。政治学与行政学专业毕业生在机关、事业单位就业的多于其他专业,占该专业工作毕业生人数的26.32%,行政管理专业为20.63%,劳动与社会保障专业为15.38%。具体数据见下表。

1.2.5 内地升学、出国(出境)深造

2020年共有53名毕业生内地升学或出国(出境)深造,占毕业生总数的23.56%。其中内地升学34人(劳动与社会保障专业毕业生17人,行政管理毕业生13人,政治学与行政学专业毕业生4人),占毕业生总数的15.11%,国内升学学校流向包括中国人民大学、中央民族大学、对外经济贸易大学、首都师范大学、首都经济贸易大学、浙江大学、上海海洋大学、华南师范大学、苏州大学等26所内地高校。出国(出境)深造19人(劳动与社会保障专业毕业生8人,行政管理毕业生6人,政治学与行政学专业毕业生5人),占毕业生总数的8.44%,流向国家和地区有英国(8人)、澳大利亚(5人)、港澳(2人)、日本(2人)、新加坡和阿联酋(各1人)。

1.3 就业项目分析

1.3.1 支援西部

2020年志愿服务西部的毕业生有1人(服务地区为新疆)。

1.3.2 选调生

2020年被招录为选调生的毕业生共计2人(去向分别是湖南省张家界市、青海省)。

1.3.3 参军入伍

2020年参军入伍的毕业生共计1人。

1.3.4 其他基层就业

2020年到街道社区就业的毕业生共计6人,到县级及以下党政机关的毕业生共计5人、事业单位就业的毕业生共计10人,在社会团体就业的毕业生为1人,到非公有制组织和中小企业就业的毕业生共计72人。

2 求职与职业发展

2.1 求职

2.1.1 求职渠道

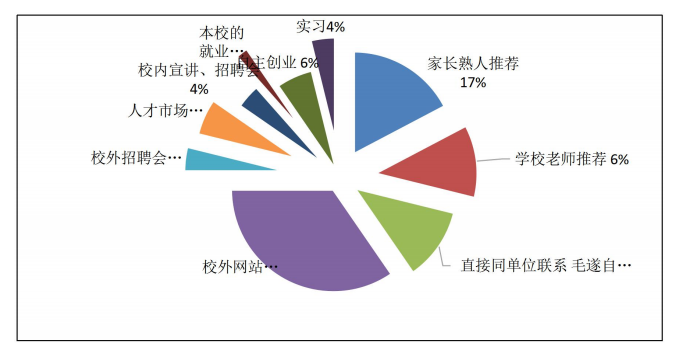

2020年毕业生就业情况问卷调查显示,网络招聘是毕业生最主要的求职渠道,就业毕业生中有34.62%是通过校外网站获得招聘信息的。

2.1.2 求职时间(从求职到落实工作)

毕业生就业情况调查结果显示,大部分同学在开始求职的6个月内基本能够落实工作,67.39%的毕业生1-3个月就能达成工作意向。但意向达成不代表马上签约工作,各项手续、流程的办理需要少则一周,长达两个月甚至更久的时间。

2.1.3 求职花费

毕业生就业情况问卷调查结果显示,57.69%的毕业生花费为1000元以下,17.31%的毕业生的求职花费为1000—5000元,25%的毕业生花费达5000元以上。求职花费一部分为交通费用,往返求职地的火车票、机票等花费较高,另一部分重要花费为准备国内研究生考试、留学、考公务员所需要的各种形式的辅导、培训、咨询服务的学费(资料费)和中介费。

2.2 职业发展

2.2.1 专业对口率

毕业生就业情况调查结果显示,毕业生目前工作与所学专业的口对情况:劳动与社会保障专业毕业生的专业对口率为75%,行政管理专业毕业生的专业对口率为73%,政治学专业毕业生的专业对口率为83%。

2.2.2 岗位与专业相关度

在毕业生实际工作内容与在校所学专业相关度问题上,劳动与社会保障专业毕业生认为相关(和很相关)的有50%,行政管理专业毕业生认为相关(和很相关)的有50%,政治学专业毕业生认为相关(和很相关)的有33%。

2.2.3 实习期后的实际月薪(包括各类奖金)

问卷调查结果显示,就业毕业生实际月薪在2000元以下的比例为21.15%,在2000-3000元的比例为13.46%,在3000—5000元的比例为26.92%,在5000-8000元的比例为28.85%,在8000元以上的比例为9.62%。

2.2.4 职业稳定度

问卷调查结果显示,有19.23%的就业毕业生预期在一年内换工作,46.15%的就业毕业生预期会在本单位工作1—3年,11.54%的就业毕业生预期会在单位工作3—5年,23.08%的就业毕业生预期会在单位工作5年以上。

2.2.5 职业发展预期(发展空间及路径)

问卷调查结果显示,2020届就业毕业生中有25%的人认为能看到发展空间但路径尚不明确,61.54%认为目前的工作有明晰的发展方向,总体情况较为乐观,13.46%持负面态度,认为短期内看不到发展空间。

3 社会评价

3.1 用人单位满意度情况

2020届毕业生用人单位满意度问卷调查结果显示,用人单位对我院毕业生工作认可度较高,16.67%的用人单位总体很满意,41.67%的用人单位表示满意,33.33%的用人单位表示基本满意。

3.2 学生满意度情况

在学生对我院就业促进工作的满意度评价上,19.23%的就业毕业生表示很满意,42.31%表示满意,23.08%基本满意。

3.3 家长满意度情况

毕业生家长对学生就业状况和我院就业促进工作总体满意度评价方面,17%表示很满意,20%表示满意,63%基本满意。

4 近三年就业流向分析

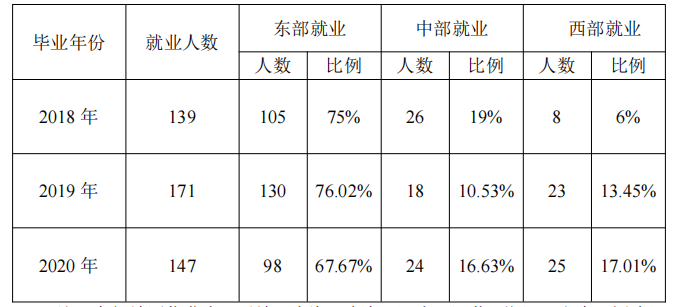

4.1 就业地区流向(东部、中部、西部地区)

从近三年的就业地区流向来看,2020年流向东部就业的比例有所下降,在国家鼓励高校毕业生到西部地区就业政策下,我院毕业生近两年流向西部地区就业的比例均在上升。

注:东部地区指北京、天津、上海、广东、辽宁、江苏、浙江、山东、福建、河北、广西、海南,中部地区指山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南,西部地区指四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古。

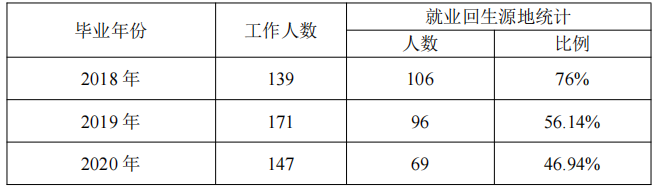

4.2 回生源地就业情况

近三年毕业生回生源地就业的比例逐年下降,具体数据统计如下:

4.3 少数民族就业情况

近三年的少数民族生源就业率保持在90%以上(2018年、2019年为100%,2020年为90%)。

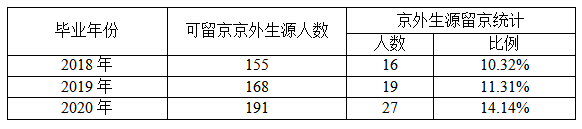

4.4 京外生源签约留京情况

近三年,京外生源留京人数逐年增加,留京比例略有上升,具体数据见下表:

注:可留京京外生源指毕业时生源地为北京以外地区的毕业生;京外生源留京指外地生源考取在京高校研究生和通过考取公务员、与企业签订就业协议等获得进京接收函的毕业生。

5毕业生就业工作主要举措

5.1从低年级起加强学涯规划教育与职业能力提升指导。

我院把对学生的学涯规划教育与职业能力提升指导从新生年级贯穿至高年级,以职业发展规划课程为导向,使学生大一年级树立起“高学历就业”和“高质量就业”的规划目标;大二年级开设科研指导专题讲座,引导学生通过科研训练提高学术素养,举办优秀毕业生经验交流会等,持续加强对学生考研、考公务员等职业意识的引导与教育;大三年级,以就业指导课程为基础,提升学生就业能力和技巧。

5.2政策引导、明确努力方向。

召开就业工作指导推进会议,加强对毕业生就业工作指导。大三学年下和大四学年上,我院分别召开就业启动大会和就业工作推进会,院党总支书记、辅导员出席会议,全体毕业生参加。2019年9月-11月,就业联络员以宿舍为单位,摸底所有毕业生就业意向,帮助毕业生明确努力方向,解答毕业生关心的问题,同时宣传国家就业政策;2020年疫情严峻期间,通过企业微信平台组织考研复试经验交流会、公务员复试经验交流会。2020年4月-5月,针对不同就业意向的学生,落实“一生一策”,通过线上线下多种渠道,政策引导、重点帮扶、心理疏导,切实解决就业困难问题,为毕业生、家长提供多方面的答疑和指导。此外,发挥学生党支部作用,在入党积极分子培养教育过程中,积极宣传国家就业政策,引导动员(预备)党员扎根基层,培养劳动情怀,锤炼党性修养。

5.3全院师生联动,发挥学科优势

在院务委员会的领导下,发挥教研室和兼职班主任的作用,利用学科优势,开设《国家公务员制度》《公务员考试能力训练》等专业选修课,并在考研院校专业选择、面试技巧、二次调剂等方面对毕业生积极指导,提高毕业生考研考公初试复试通过率。这充分体现我院教师全员参与大学生就业工作的机制,以高学历就业、专业岗位高质量就业为导向的教育理念与实际效果。

6就业工作对本科生培养的反馈

6.1对招生工作的建议

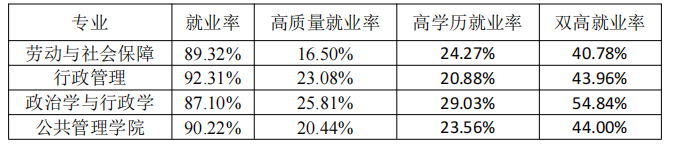

从生源情况看,我院政治学与行政学毕业生专业来自北京、上海、天津、广州、江苏、浙江、河南七个省份和直辖市,均为东中部发达地区,该专业毕业生的高质量高学历就业率高于我院平均水平,而就业率低于学院平均水平,可能毕业生就业期望值较高。劳动与社会保障专业和行政管理专业招生几乎覆盖全国各地区,专业就业率和毕业生就业质量参差不齐。行政管理专业招生倾向欠发达地区,可能毕业生就业期望相对理性,就业率高而质量略低。详见下表:

注:高质量就业率=(机关、事业单位就业人数+国企就业人数)/该专业毕业生人数;高学历就业率=升学人数/该专业毕业生人数;双高就业率=(机关、事业单位就业人数+国企就业人数+升学人数)/该专业毕业生人数建议在以后的招生工作中,扩大政治学与行政学专业在全国范围招生的同时,加大行政管理、劳动与社会保障专业对东部省份招生名额的分配,平衡东、中、西部的招生指标,有效拓展两个专业毕业生的就业、升学渠道。

6.2 对专业课程的建议

问卷调查结果显示,我院各专业毕业生目前工作与所学专业的对口率均高于73%,而在毕业生实际工作内容与在校所学专业相关度问题上,毕业生认为相关和比较相关的只有48%(劳动与社会保障专业、行政管理专业、政治学与行政学分别为50%、50%、33%)。有11%毕业生认为专业知识欠缺、动手能力差是择业主要障碍之一。建议在课程设置上加强理论与实践相结合。理论教学环节向学生传授有关社会制度、社会关系和社会管理方面的基本原理以及社会科学探索的基本方法,实验实践教学环节引导学生将这些原理和方法运用于分析解决实际问题,既加深对理论的理解,又提升实际工作能力。进一步优化专业基础课、专业课、专业实验实践课和专业选修课构成的课程体系。

6.3 专业实习开展情况及建议

问卷调查结果显示,毕业生通过实习转就业和老师或家人推荐,这两项渠道获得工作的占比接近33%,有13%毕业生建议学校应重点给学生提供实习实践方面的指导和服务。建议加强社会实践与多样化产学研合作,教学实践周采用更为丰富多样的形式,进一步整合毕业实习机会,进一步拓展与北京市各级政府和优质企业的联系,建立更多的教学实践基地,搭建专业匹配并且质量较高的实习平台,通过实习、实践促成就业。此外,要加强专业实习的管理工作,高标准,严要求,提高专业实习质量,提高专业实习职场能力转化,完善专业实习报告检查制度。

6.4 对就业指导工作的建议

问卷调查结果显示,毕业生认为学校应重点给学生提供简历和面试指导、职业测评、职业生涯规划指导方面的就业指导和服务(分别占比17%、10%、10%);毕业生有35%通过校外网站找到现在的工作单位,有12%是直接同单位联系毛遂自荐的,且毕业生认为就业信息渠道不畅和就业市场需求不大是择业的两大障碍(分别占比61%、11%);在你认为学校在应对新冠疫情方面提供的哪些就业指导较为有效一题中,毕业生反馈“启动线上招聘会”“大量搜集并线上发送就业招聘信息”占比最高(分别为30%、27%)。

对就业指导工作的启示,一是继续寻求适合我院毕业生的招聘信息,坚持线上推送;二是整合校内外资源为我院学生提供更为专业有效的职涯规划指导和求职技能培训,力争“一生一策”;三是尽早开展毕业生求职动员,鼓励他们大胆走出校门,走向社会。