社会实践

暑期实践说——江北江南纸鸢齐,风筝文化天津寻

在上个寒假中,因为疫情影响,寒假项目的团队们都暂停了社会实践的脚步,但是他们探索社会、积极实践的心却从未停下。这个暑期,他们又踏上了社会实践的征程。

今天为大家带来的社会实践传递是来自于2020寒假社会实践的“江北江南纸鸢齐,风筝文化天津寻”实践团有关天津风筝文化的实践分享,快来一起看看吧!

感受传统文化,追寻风筝记忆

风筝反映人们对美好生活向往和追求,给人以喜庆、吉祥如意和祝福之意。它融合了群众的欣赏习惯,渗透着我国民族传统和民间习俗,因而在民间广泛流传,为人们喜闻乐见。

风筝文化既是历史发展的见证,也是大众生活现实的真实写照,同时也是珍贵的、具有重要价值的文化资源。团队成员希望用我们体验风筝制作的亲身经历向大家介绍关于风筝的前世今生,传播风筝非物质文化遗产,带动更多的新时代青年追忆民族传统文化结晶。

一、前期准备

由于疫情影响,团队成员严格按照学校统一安排部署,将这场传统文化追寻之旅调整为“线上+线下”相结合的形式展开进行。

首先,团队成员利用两天时间通过搜集、梳理、分析有关天津风筝文化及天津城市品牌建设研究文献、相关报道,总结现有研究的特点,并针对其特点制作调查问卷同时结合我校专业特点制作采访提纲。面向不同年龄段群体、不同省市,借助微信、微博、qq三个渠道进行问卷发放。

其次,团队充分把握互联网传播规律,抓住互联网视频“短小快”的特点,剪辑与风筝制作、风筝文化介绍、团队成员实地体验风筝制作等主题的短视频,借助我校社团抖音平台发布,力争在新媒体平台吸引更多感兴趣的朋友关注,为风筝文化传承贡献我们一份微薄的力量。

二、线下实践

团队充分发挥团队成员属地优势,按照学校要求为团队成员购买保险,由天津本地同学前往风筝魏(天津)文化传播有限公司拜访天津“风筝魏”第四代传人魏国秋老师,学习风筝制作,开启团队“风筝体验之旅”。

团队成员刘祖晔谈到,魏老师的工作室是一个四米见方的空间,四周的墙壁上大大小小挂满了制作精美的风筝,从中有一两个风筝骨架点缀其中,前来观赏风筝的人无一不感叹风筝制作精巧。学习制作风筝期间,魏老师耐心向团队成员讲解风筝制作步骤并分享他多年制作风筝的经验。

第一个步骤是劈竹条,“风筝魏”的所有风筝骨架的制作均采用两年以上的毛竹,这类毛竹产自四川、福建,只有使用这类毛竹,制作出的骨架的质量才会有所保障。劈竹条是指使用刀具将正常大小的竹条劈出制作需要的模样,劈竹条讲究手眼协调一致,手一步步的将竹条一分为二同时眼睛需要衡量所劈竹条的大小是否一致,若不一致途中便需要不断的修正。魏老师强调劈竹条之前要做到心中有风筝骨架的样子,劈的过程中要劈出造型,劈好后的竹条还需要不断的修平,去除凸起的毛竹刺,有了大概的造型样子接下来就需要用酒精灯将骨架輮之。

第二个步骤是糊纸即将画好图案的无纺布粘贴在风筝骨架上,这一步需要认真仔细,将白色的胶水细细的涂抹在风筝骨架上,每一处都要涂抹均匀,粘贴时要先轻贴接着缓慢而有力的将之按牢,这样一个风筝的制作就大功告成。

第三个步骤为填色,魏老师解释说风筝粘贴后填色或者粘贴前填色都可以,没有分别。

刘祖晔回忆道,魏老师那一丝不苟,严谨认真的神情使她突然之间体会到真正的工匠精神,这是对非物质文化遗产细心呵护的一种责任,更是一种脚踏实地的将其继续传承的使命。线下体验之旅的最后,魏老师表示自己一定会将“风筝魏”的手艺继续传承下去,让更多的人了解天津风筝,知道天津风筝。

三、线上实践

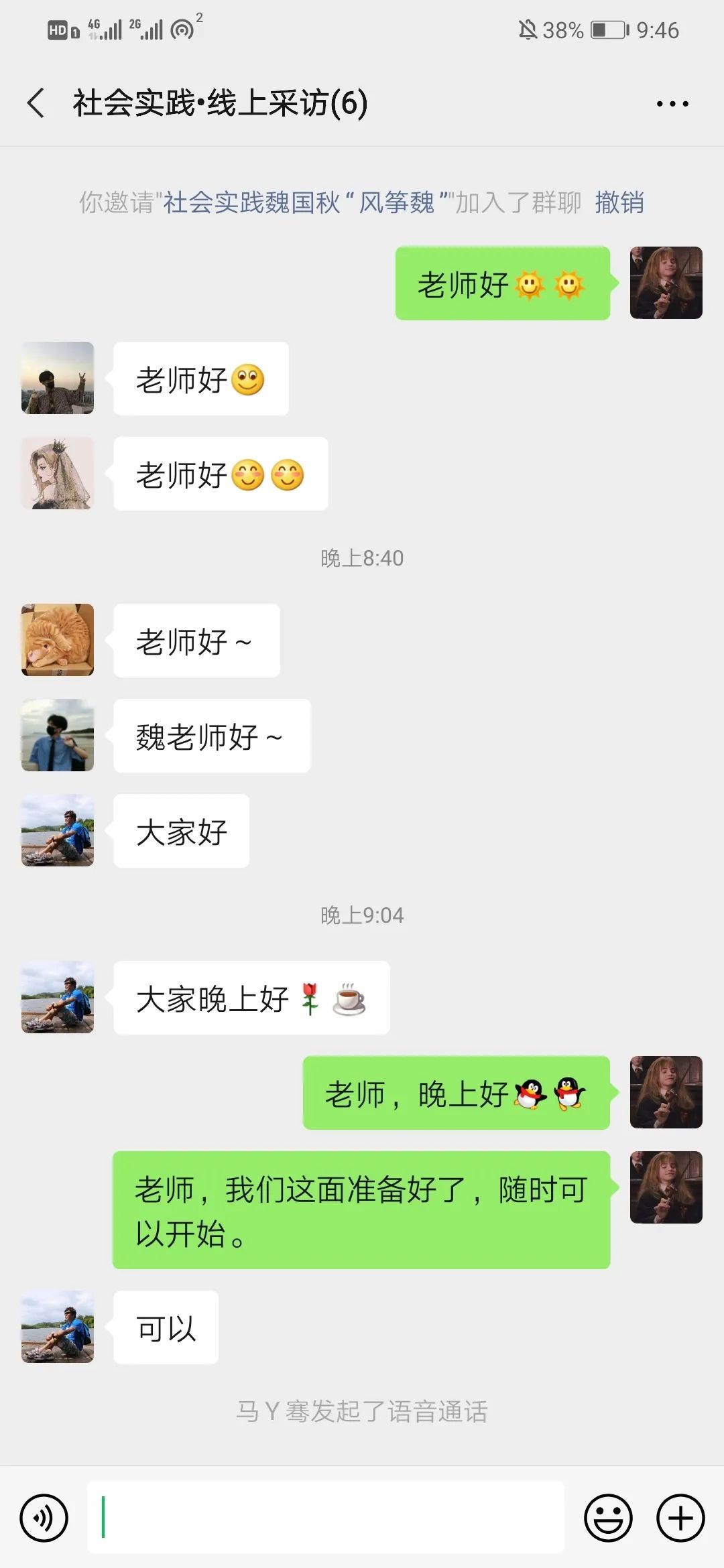

第一,团队积极利用互联网优势,模拟“面对面”场景,采用深度访谈的调研方式与“风筝魏”第四代传人魏国秋老师进行线上视频采访。对访谈过程进行记录,并以此为依据进行后续的分析和思考。

第二,把握问卷发放时间,在实践结束前回收调查问卷,同时甄选填写质量较高问卷作为基础数据,撰写问卷分析报告,并通过图表的形式更加清晰、准确的呈现出来,便于进一步的分析和数据的整合。

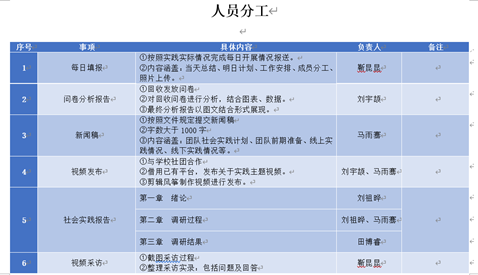

第三,根据团队实际实践情况及每日实践推进进度报送每日填报记录。同时,合理规划团员成员分工,按照规划进度,有序完成实践调研报告及新闻稿拟写。

实践收获

在学思践悟中坚定理想信念,在奋发有为中践行青年担当。通过本次实践,团队成员亲身体验风筝制作让我们对民间手工工艺有更为深刻的了解和认识,与此同时用他们的亲身经历向大家介绍关于风筝的前世今生,传播风筝非物质文化资源,带动更多的新时代青年追忆民族的传统文化结晶。