去年十二月隆重上演的校史话剧《不忘初心》好评如潮,时隔半年,再次谈起《不忘初心》,导演部的同学会是什么样的心情呢?

背后的故事

导演部杨欣竹:

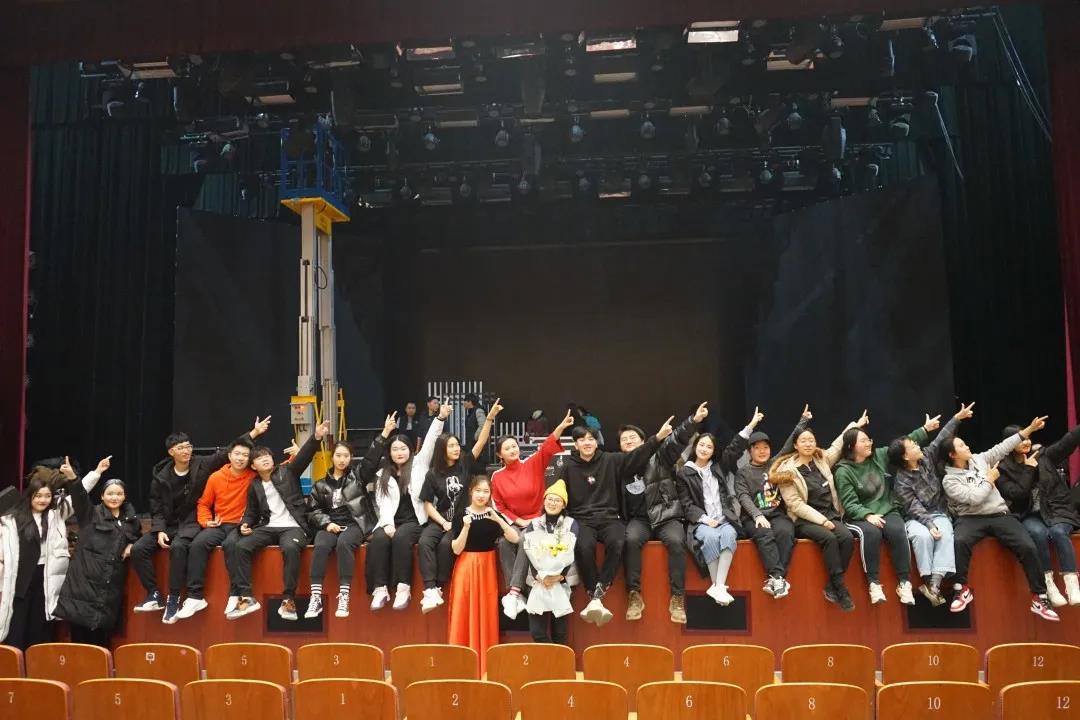

时间匆匆地往前奔着,我们懵懂,不知所措,却也不得不接受着它的催赶。大一的二分之一走过,校史的大戏就这样落幕了,我脱下高跟鞋,走进后台,换下衣服,在大礼堂的阶前,和导演部留下了珍贵的合照。那天晚上朋友圈刷到的都是有关这场话剧,这是圆满的结束,但在我看来这更像一场告别。

我提着"王总"的高跟鞋,一个人慢悠悠走回二公,看着缥缈的月光,好像好久没这么早就回宿舍了,那一刻不是轻松,更多在感慨的是竟然就这样结束了。我想起了光和影的故事,我想起了学长在上台前的鼓励和结束后大家的一句句辛苦了。

舞台的意义是什么?我们能做到的又有什么?

我有那么一段时间畏惧舞台,畏惧那些光,而重新站上台的那份勇气,来自于母亲、老师和学长。谢谢所有人的照顾,这一次我做到了。

身为导演部的一员,来到尘蹊,在表导演教室训练,那是我们的地盘,我们的小剧场,我们能把自己想说的想做的全都表达出来的地方。我想起上次团建副社说:我们只是业余的,聚在一起就是因为喜欢。是的,因为喜爱这里,因为一个故事、一个情节点、一个音效,我们愿意花费时间较真。其实蛮遗憾的,我没能走上大礼堂二楼的中控室,而是站上了舞台,但站上了舞台,也算是我对《不忘初心》的另一种理解。

拿到《不忘初心》剧本的时候,我就在想故事里的初心是新生活,而我则是对创作的坚持,我想拥有独属于自己的作品,我渴望有一个平台能让我发光,我感谢尘蹊能给我这样的机会。

纷纷万事,直路而行。一切,都要朝着有光的地方奔,如果没光,我们就自己打!

导演部曾思怡:

在《不忘初心》大戏演出中,各个单位克服了种种困难,尽了最大的努力,相互配合,共同协作,齐心协力,圆满完成了大戏演出,尽管中间遇到了很多问题,但是更多的,是学习到了一些专业的知识,比如:怎样使用音乐音效的设备,如何卡点放音乐和音效;清楚了解到不同的情况,音乐所需类型的不同;如何找音乐音效,从哪些网址去找合适的音乐;还学会专业软件、设备的使用;还有一些以前从未注意到的:话剧暖场乐、开场钟声、过场乐的重要性和必要性。

也感受到了许多:团队合作的重要性——如何与工作的伙伴配合沟通,增强集体荣誉感,还得到了老师与学姐学长的照顾与帮助,明白了主动积极克服困难,迎难而上有多重要。

总体来说,收获的东西远远大于付出,基本了解了一部大戏上映之前要做哪些准备,话剧社的工作如何进行,以及话剧社里各部门是如何配合协作的,也深深了解到,作为幕后工作者的不容易,以及幕后工作者对一部戏的重要性。一部好剧的演出,离不开台上台下、里里外外、前前后后无数人的辛苦付出,这对我来说,以后不管是观看话剧还是电影,都会有更深刻的触动。

最后我深深体会到,我们尘蹊话剧社对话剧的认真负责,也很幸运地在话剧社里结识了许多同伴,体会到温暖,我们不仅是同事,更是荣辱与共的一家人,不忘初心,尘蹊永存!

话剧推荐

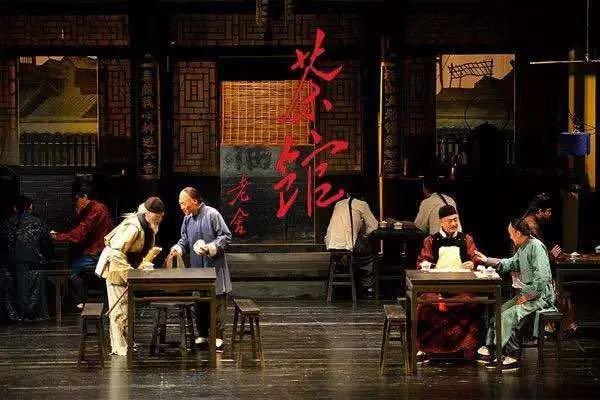

《茶馆》

《茶馆》一剧展现了清末戊戌变法失败后到国民党政权倒台前夕裕泰茶馆的兴衰变迁,历经半个世纪之久......老舍先生通过一个百年老茶馆,塑造了各色人物,用他们的生活反映社会,以及在这个社会中的人生百态。

老舍先生的剧本,焦菊隐、夏淳的创造,林兆华、杨立新的继承,无数表演艺术家对角色的塑造,才使《茶馆》成为被时间留住的传世之作。上演六十余年,仍然一票难求。买《茶馆》的演出票甚至连年成为一种文化现象。当大幕拉开,震撼人心的不只是“古今中外剧作中罕见的第一幕”,还是久未寻见的一段文化的沉淀。六十二年,《茶馆》历经一代一代的演员和观众,却从未止步。

经典的剧目,就是放在哪一个时代都能感受到其中的生命力,无望的呐喊,小人物的苦苦坚持与悲哀,时代变迁的无情摧残。

在时代的车轮滚滚向前之中,茶馆中的每个人物都在不断改变自己,在动荡与变迁中艰难求生。

如于是之所说:“《茶馆》像一条很广阔的河流,非常之流畅、朴实,也非常之深。”

《茶馆》今天的上演,已经不止是一个剧目,一个故事,还是一种文化的延续。

经典话剧历久弥新,如果你对我们的推荐感兴趣,可以在网络上观看,有机会也可以到剧场亲自感受。

虽然《不忘初心》大戏早已落下帷幕,但尘蹊的故事还在继续,本期剧场谈心就到这里,下一期又会有怎样的背后故事和话剧推荐呢?期待我们的再次相见。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved