“生命以痛吻我,要我报之以歌。”苦难似乎是绝大部分人的必修课,为生计发愁,为学业焦虑,与病魔抗争……一切的一切都在和我们诉说着生命的不易,但总有勇敢者在苦难中高呼:“我绝不放弃!”他以悲风为乐,翩翩起舞,他在苦难中奏响生命颂歌。当生活的重量压得人喘不过气时,史铁生的《我与地坛》就像一道刺破阴霾的光。

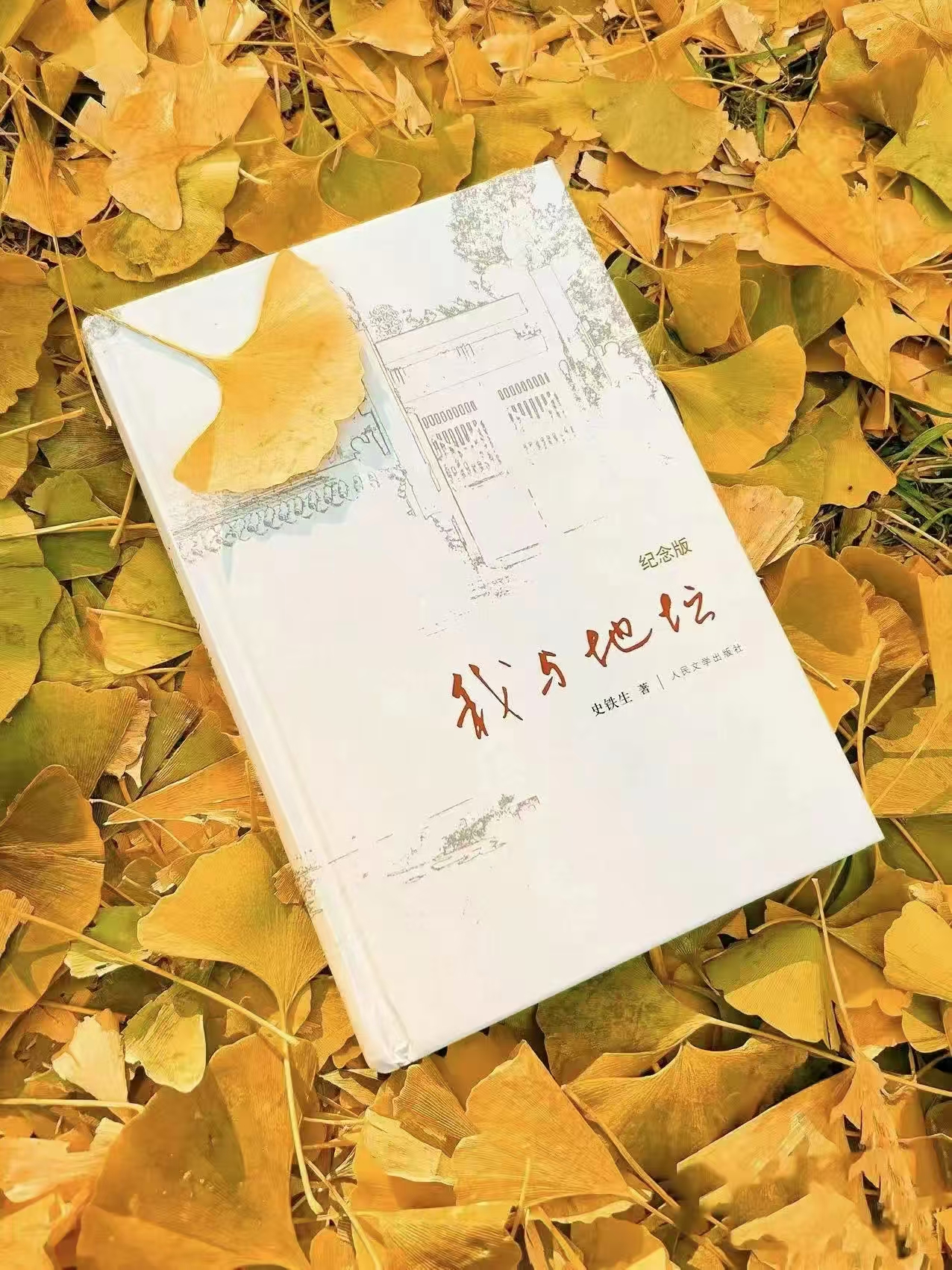

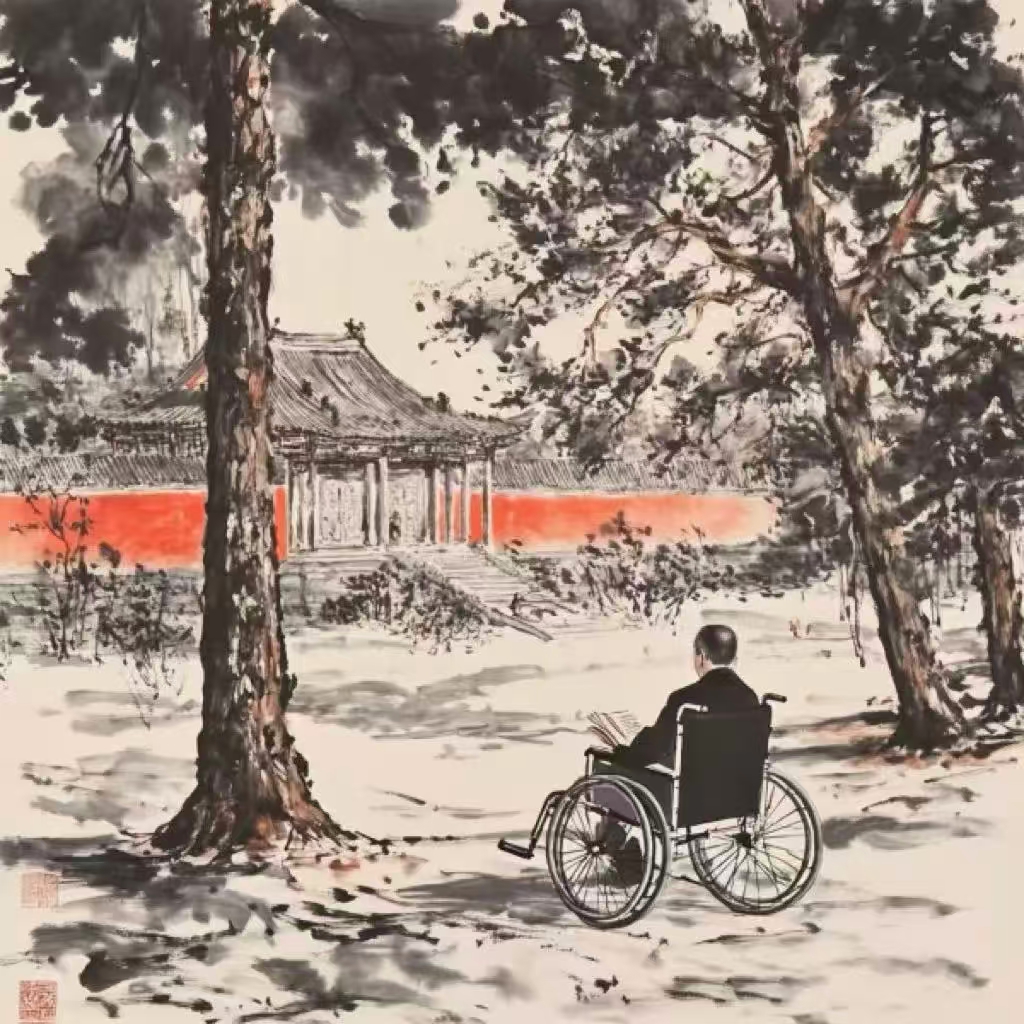

《我与地坛》是史铁生众多作品中充满哲思又极为人性化的代表作之一,是作者五十年来摇着轮椅在地坛思索的结晶。地坛只是一个载体,文章的本质是一个绝望的人寻求希望和生命意义的过程以及对母亲的怀念。20岁,本该是振翅高飞的年纪,命运却残忍地折断了史铁生的双腿,将他禁锢在轮椅之上,这位“狂妄”的年轻人也失去了生活的希望和方向,在无望中日复一日、年复一年地将自己“流放”到一座破败的地坛公园。绝望如潮水般淹没他,迷茫与痛苦在无数个日夜啃噬着他的灵魂。但他没有被打倒。在与命运的漫长对峙中,他用文字为自己筑起一座灯塔,在写作里找到了重生的力量。书中浅淡平实的字句,以一种平和、冷静、温情而透彻的态度将作者与地坛的故事娓娓道来,汩汩流入心间。没有撕心裂肺的呐喊,没有冠冕堂皇的宣言,阅之却让人感受到那股震撼的、生生不息的力量。

正如史铁生所说,这方天地、这些文字“是一片朦胧的温馨与寂寥,是一片成熟的希望与绝望。"那方地坛是包括史铁生在内许多人的庇护之所,它常年沉默不语,四季在这里轮转交迭,温柔地包容着每一个来这里释放自我的路人。遭逢大变后,史铁生曾在这里躲避生活,“一连几个小时专心致志地想关于死的事”。当人们为那份通透圆融和超越之美感动时,很少有人意识到,这个生命再次艰难出发的起点,距离他写出并且发表《我与地坛》已经是将近二十年的时间。

没有人能够想象和体会他的艰难困苦--身体的障碍与精神的绝望,曾经试图以自然的名义击垮他,面对命运的戏弄,他却只道:“我盼望夜晚,盼望黑夜,盼望寂静中自由的到来,甚至盼望站到死去,去看生”。走过那段艰难的时光,他以一种令人动容的平静说道:“仿佛这古园就是为了等我,而历经沧桑在那儿等待了四百多年”。他在地坛古老而充满生机的自然之境中,在母亲无言的爱护里,在长期对于来路与归途、生与死、人与欲望的痛苦的思索中重新获得了对自然、生命与爱的崭新理解,走出了自伤的阴影。

书中,除了作者感悟的哲理外,占据他感情和文字一大部分的便是对母亲的悔恨、爱和思念。在史铁生沉浸在绝望中,独自一人隐匿在地坛里的时候,他的母亲因为担忧时常来寻他--“她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常待的一些地方,步履茫然又急迫”。令史铁生最为痛悔的是,也许是出于男孩子的倔强与羞涩,他在看见母亲的身影时,一次也没有叫住她。后来他在书中写道:“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印”。母亲在世时,史铁生并不理解母亲而给她带来了很大的痛苦,在母亲逝世后,他才在悔恨中真正懂得了母爱,读懂了她守望的姿态与深沉博大的爱。她是在苦难和折磨中度完了她自己的生命,人应该怎样活、怎样面对命运、怎样面对苦难,母亲有她独特的活法和答案。

没有人的人生是坦途。在低谷期,我们或许会暴躁、敏感,陷入情绪的泥沼,但史铁生的一生教会我们:越是至暗时刻,越要相信生命的韧性。“先别去死,再试着活一活看。”这句朴素却滚烫的话语,不仅是他对自己的救赎,更是赠与每个困在生活泥沼中的人的勇气箴言。

毕竟,挫折是人生的必修课,遗憾亦是生命的常态,而在裂缝里生长的希望,才是最耀眼的光芒。

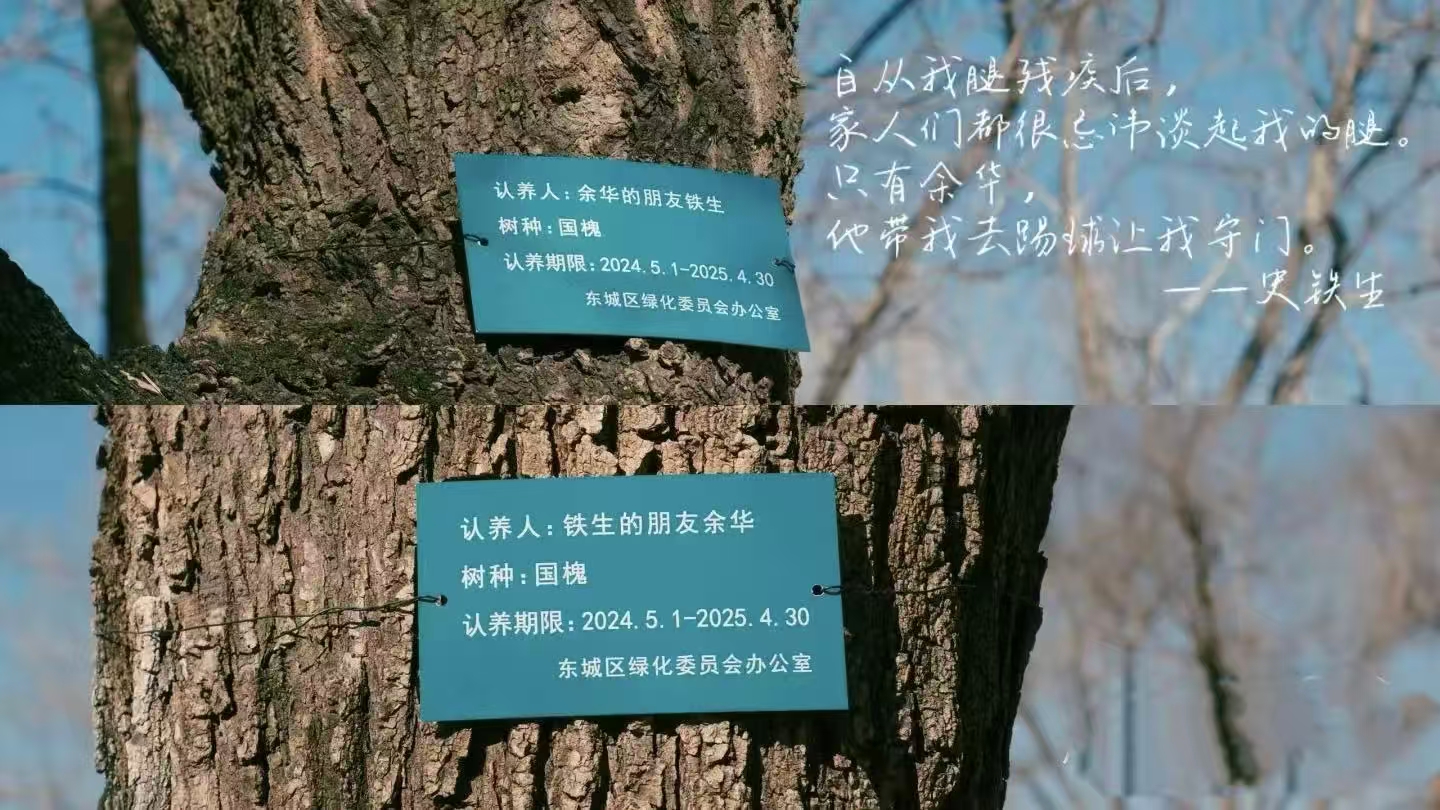

现如今,地坛公园已然褪去了史铁生书中那般破败的模样。眼前的地坛,秋意正徘徊在将深未深之际,东门的银杏大道青黄相间、斑驳陆离,阳光穿过层层银杏枝叶,在地面上洒下柔和的光影。无数的游人在周末放下生活的琐碎,走进这座历经沧桑的地坛,享受着片刻的闲暇,寻找着生活的勇气。两鬓斑白的老年人陶醉地吹着长笛,唤醒沉睡已久的古园;朝气蓬勃的年轻人成群结队,举起相机记录彼此幸福的笑颜;甚至蹒跚学步的孩童也在父母宽大手掌的牵引下去感受那虬曲的树干……

每一个来到这里的人都怀抱着对生活的热爱与期待,就像地坛公园里的每一棵侧柏都代表着不断向上生长的希望。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved