藤本树 x 押山清高

我把你那份温暖一起画下去

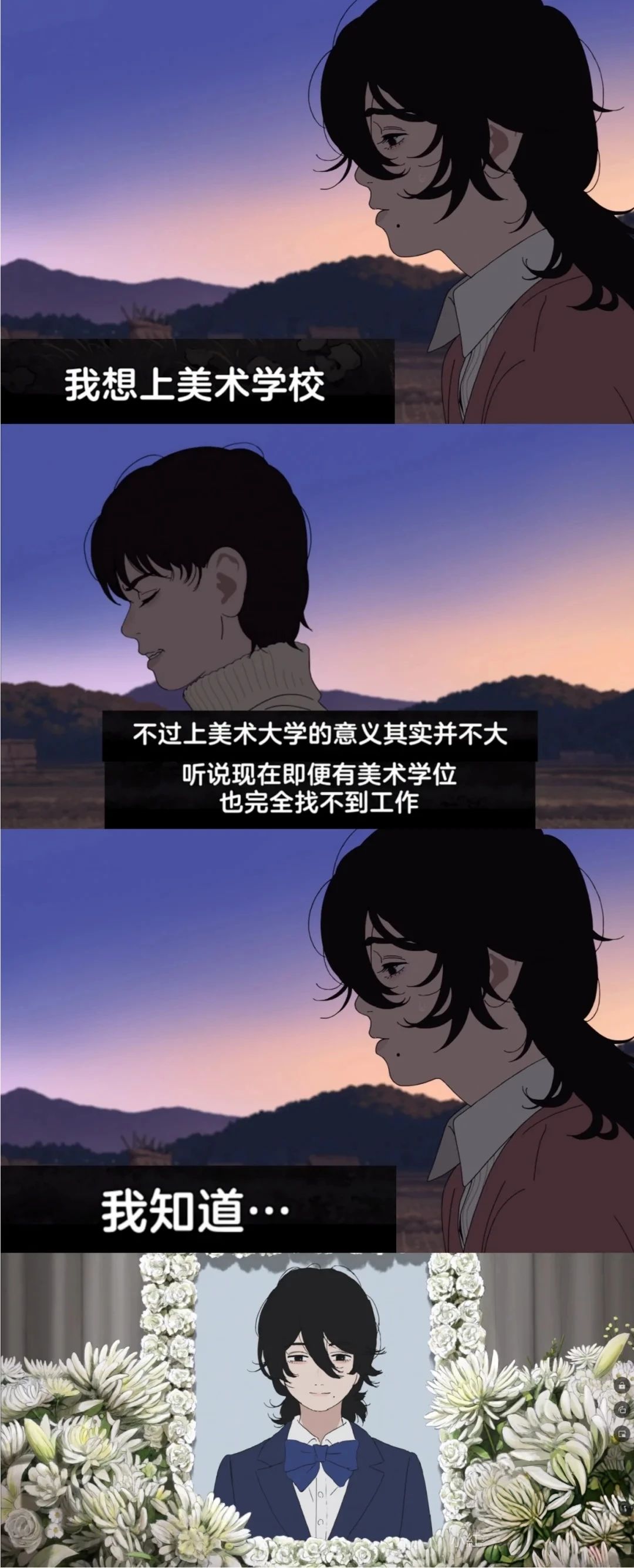

2024年6月28日,押山清高导演电影《蓦然回首》在日本上映。同年10月26日,电影在中国大陆上映。

(图为《蓦然回首》电影海报)

立足藤本树的漫画《蓦然回首》(周刊少年Jump COMICS),电影《蓦然回首》在1:1精确复刻原作手绘风同时,更为大胆地运用精细的运镜和温暖的笔触,搭配鲜明可爱的色彩和节奏轻快的配乐,“放电影”一样,把细微多变的少女心思和可爱复杂的少女形象刻画得细致饱满。

如果把漫画《蓦然回首》比做富有个人特质少女成长的谱曲,那么电影《蓦然回首》就是别开生面的演奏会——构思出关于人生必然长路上,凭漫画热爱相遇的两个少女在追梦途中体会到的酸甜苦辣。

漫画和现实,色彩和感官的交织推进,使电影的开展具体可爱。

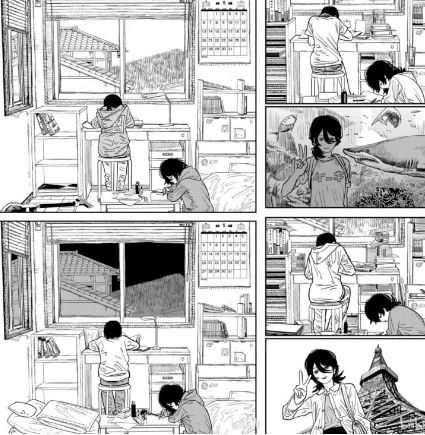

其中一个有意思的细节是电影片头片尾特写始终只有一个伏案画画的少女,似乎改变只有她桌前玻璃窗外的风景:从乡村草木枯荣恬静鲜明的春夏秋冬,

变成了城市林立高楼夹缝里千篇一律的日出日落。

不过值得庆幸的是,她经历过最纯真的爱和陪伴。

如果从东京蓦然回首,属于这两个始终被简单以姓氏“藤野”“京本”称呼的女孩们故事的开端,也简单不过于日本一个不起眼乡村,一个阴雨天,一卷毕业证书,一张有四个分镜的四格漫画,那个被评价“有漫画天赋”的女孩遇上了那个因“社恐”停学在家画画的女孩。

“不要出来!”

四年级的藤野在校报上连载四格漫画,受到同学们的一致好评。一天,老师告诉藤野,校报要留出版面给不来上学的京本同学。

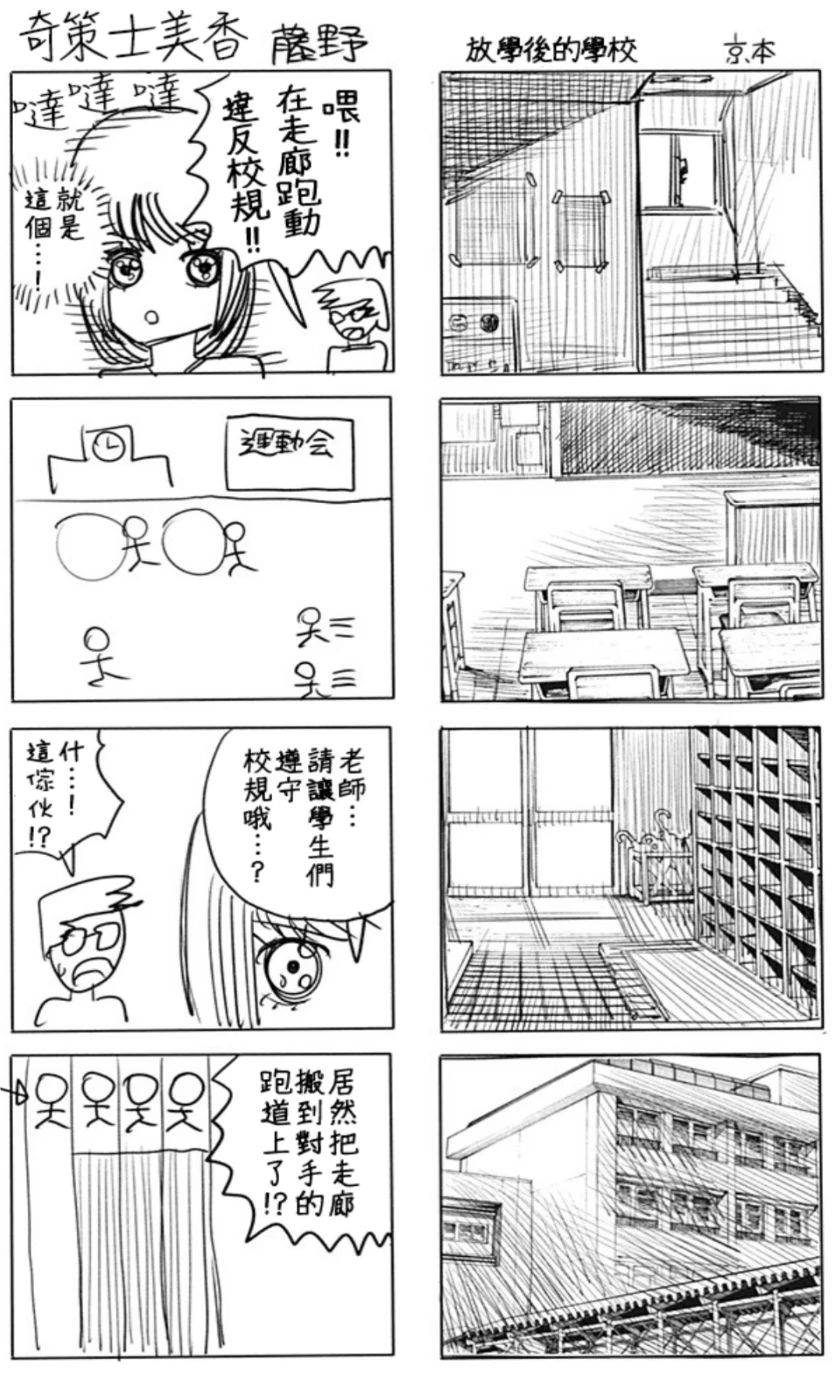

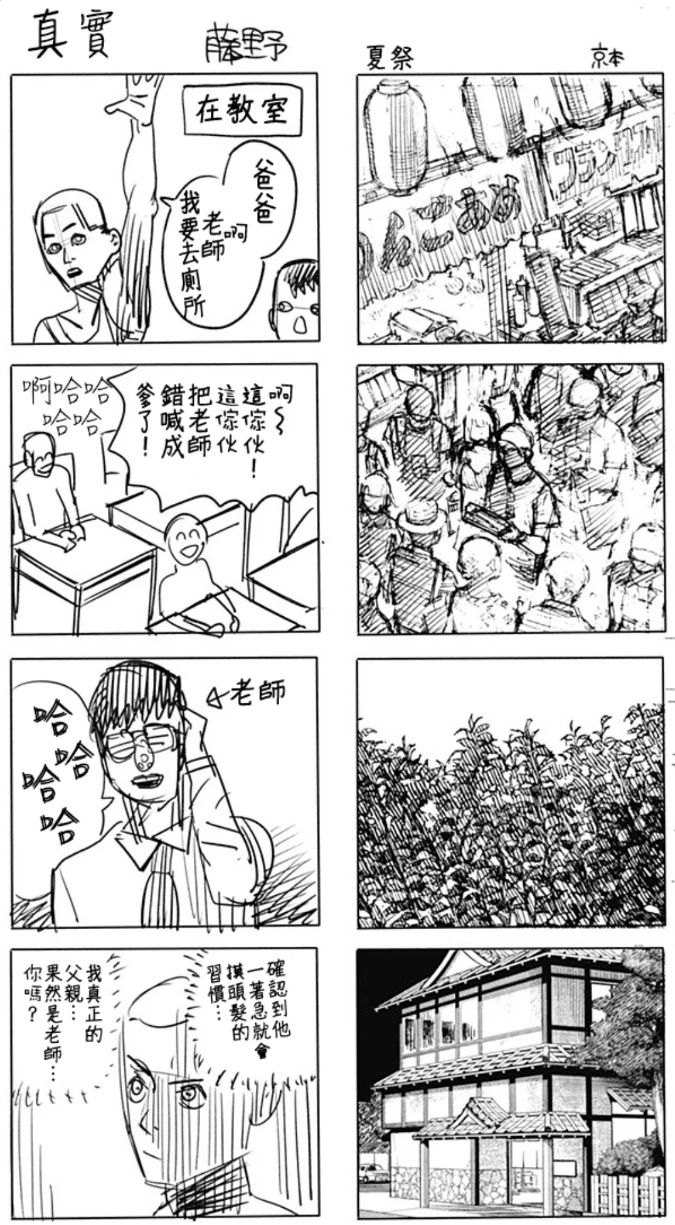

就这样,画报排版开始刊载两个女孩风格各异的画。较擅长产出有趣灵感的藤野,这个在藤野输出比例失调的小人时、戏称作“连学校都不敢去”的京本就已经能够用流畅的线条构图静景了。

震撼归震撼,性格高傲的藤本内心戏更多的其实是不甘心和强烈的胜负欲。

(图为震撼的藤本。很藤本树的形象表现,不排除在玩梗xD)

有趣的是,这里的画面是通过展现藤野在田埂骤然加速的奔跑,这种需要通过足够强烈意志才能调动身体感官和肌肉来完成的行动——从更大幅度甚至暴烈性的肢体活动角度,传达出藤野巨大的精神痛苦和强烈情绪。

接受身边有个大佬的事实后,藤野开始隔绝一切社交专注画画,哪怕啃书。

这里一提,不论是电影和漫画,对藤野在“自我修炼”时对时间流动的刻画都十分灵动可爱:如藤本树在接受采访时所说:“在房间内能表现时间变化的元素,只有窗外的景色......除此之外,也只能通过服装等细节来体现时间的变化。”

而电影更是细致到连藤野的房间里张贴的电影海报都会随着季节的变化更换。换个角度来说,《蓦然回首》是一部需要读者慢下性子才能获得最好观赏体验的作品。

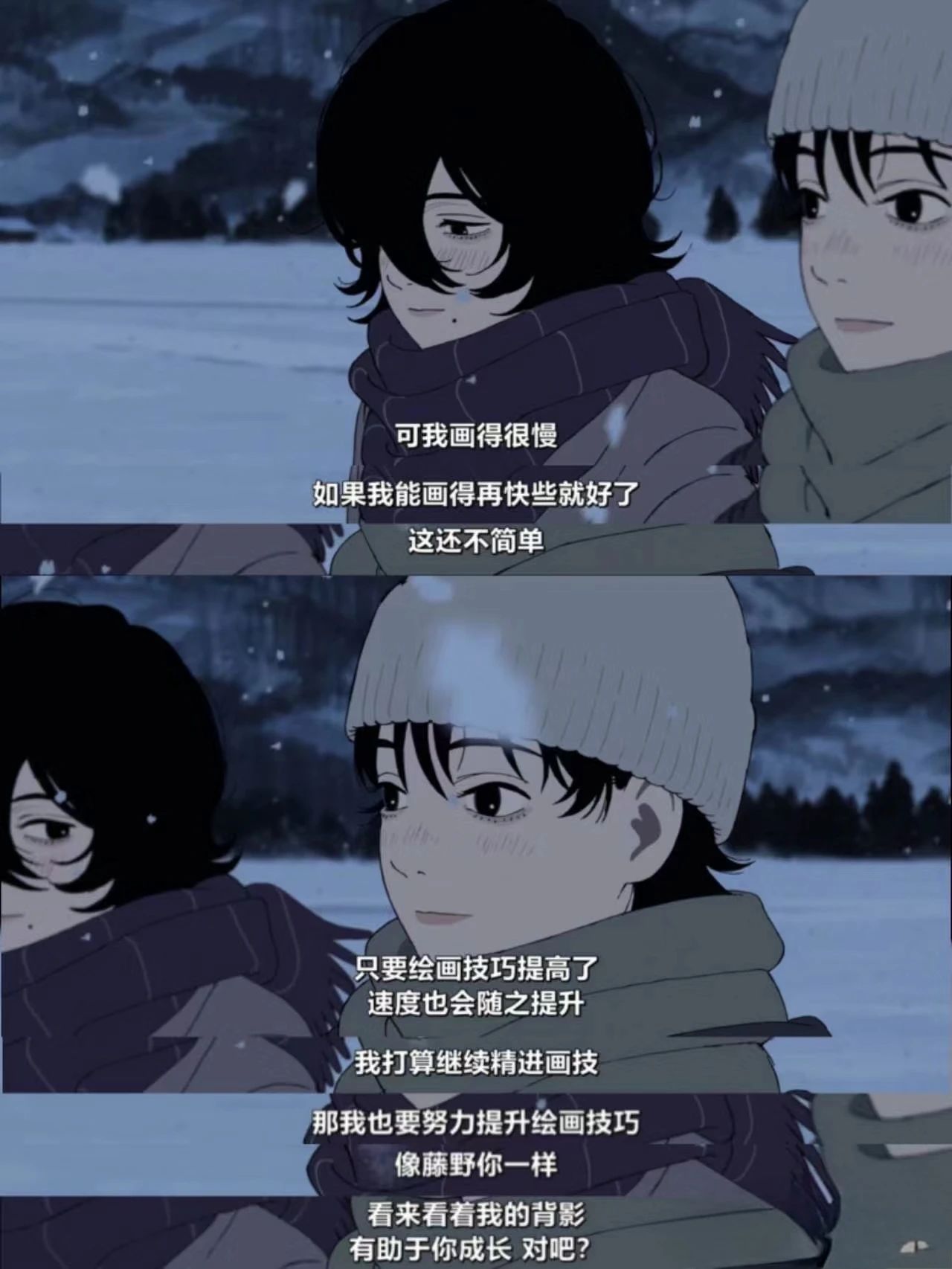

两年如梭,垒起的画本越来越高。尽管升学压力很大,但藤野在画技上确实取得了明显的进步。

不过,还是一次对比排版,藤野发现自己苦练两年的画还和两年前一样,在京本面前显得幼稚。无奈离毕业越来越近,藤野最终说服自己放弃画画。

转折发生在小学最后一天,藤野被叫去给京本送毕业证书。

“出来!”

一个普通的阴天,在通往京本房间的长长走廊,藤野震惊地看到了堆满了整条走廊的素描簿。

靠近房门处有张空白的四格漫画分镜,百感交集的藤野顺手给这个连叫门都不敢应的京本画了面四格漫画。

藤野本以为是见不到京本了。可上街后,背后忽然响起了一声响亮的“藤野老师!”

面面相觑。

藤野看到了京本——而“宅女”并“画画大佬”京本简直全程星星眼——京本居然是自己的粉丝!

这让原本放弃画画的藤本再次下定决心要选择继续画下去。

告别前,兴奋的京本叫藤野在自己“宅女标配”的羽织上签名。另一边,在得到肯定后藤野则在田埂上淋雨的开始她的第二次狂奔。

(大概这就是读者和观众印象最深刻的部分了。黑白色漫画富有画面感,而电影则在画面的基础上更具感染力。)

画面停留在雨中,藤野因创作获得京本喜爱而坦率地向观众展出自己不加掩饰的喜悦,从用力过度的表情,到淋雨踢踏泥地奔跑,摆出笨拙用力的舞步。喜剧基调让藤野的情绪不再需要通过语言和声音传达,高浓度的自由感已经通过加速的特写镜头泛滥到全部画面。

就像在致敬斯坦利·多南的《雨中曲》。

这种夸张大胆且饱含个性的表现形式通过电影近乎完美地诠释出独具藤本树个人艺术特质的浪漫和疯狂。连导演押山清高在看完之后也不由自主地发出“画面的冲击力很强。读完之后,我有一种“我也要努力创作!”的感觉。”

如果说藤野和京本的初遇是在笔尖勾勒故事的二维世界,那么这次舞台剧般各怀心事的照面,就是她们的重逢。

如果说藤野和京本的初遇是在笔尖勾勒故事的二维世界,那么这次舞台剧般各怀心事的照面,就是她们的重逢。犬系女孩藤野灵气十足,野心和傲气让她给人一种会在静观其变后果断出击的锐利,虽然艺术资质较京本平庸,但内向到甚至通过不上学逃避社交的猫系女孩京本,正好具备相应的绘画天赋和实力和藤野相配。

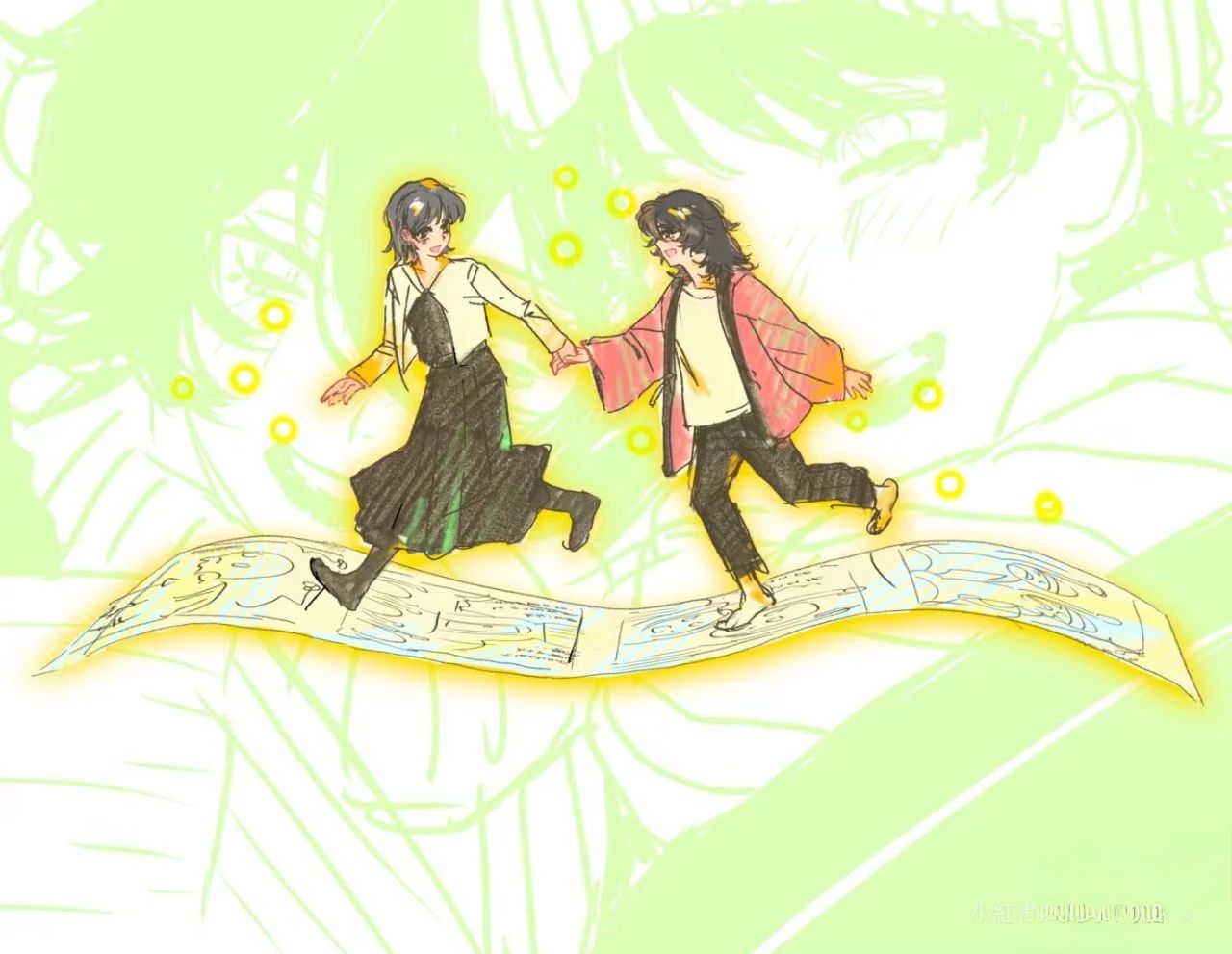

两个女孩就此开始合作创作独立漫画。

穿插伏案静态创作的动景,是在投稿杂志取得成就后,

藤野拉着京本在东京海海人潮里奔跑,用奖金去东京看电影,吃好吃的甜点。

她们的组合只有两个人,却有着不可替代的年轻和相互憧憬的默契,加上点满值灵感力和表现力的完美赋值,让她们在高中时代尚未结束时就已经杀成了职业漫画赛道上的黑马。

不过,转折发生在京本有天忽然决定离开藤野——去自己考美术大学。

她和她的藤野步

藤野和京本在分道扬镳后开始了属于自己完全不同的人生:藤野选择在大城市成立工作室,继续完成连载漫画《鲨鱼踢》;而京本则选择在美术大学深造,提升技能。

但藤野没想到是,她和京本那天的分别就是永别。

京本在美院被袭击。

停刊。

葬礼。

“如果一直在房间里不出来,”藤野想,“京本就不会受到伤害了。”

就当作梦,像构思漫画一样去构思去一个六年级没有相遇的平行世界,那么回溯那时——如果藤野放弃漫画,京本埋头画画上美院,是不是在京本将被犯人杀死时,她就可以留下一个保护京本的帅气背影了。

那时再让京本憧憬地看她也不迟。

藤野想。

之后她们相认,再成为最棒的组合,再一起创作不会完结的连载漫画。

藤野想。

一张四格漫画从门缝飘出,像同跨越时空的对白。藤野捡起来看到——漫画里藤野背上夸张地插着凶器,而星星眼的京本一脸崇拜——底下写着:“看她的背影”。

捡起那张叫“回头看”的四格漫画,进入房间的藤野看到了京本堆满她《鲨鱼踢》漫画的书架,靠窗的书桌画笔随意散落,留在桌上没被填满的纸面却不会再被填满。六年级那年给京本大咧咧签下“藤野步”的羽织,还被端端正正地挂在门后。

一切照旧,只是被定格在了一幕。

仿佛只要藤野转身,就可以看到小时候和京本一起把漫画和时间铺展装满这个小房间,任四季流转,上新变换着属于她们少女时代的一幕又一幕。

“说白了,画画这种东西,画起来,我根本不觉得喜欢。”

“这一点都不好玩,麻烦不断,无聊透顶...”

“我画一整天也画不完...”

"还是光看比较好啊,画着不划算..."

啊,你问我为什么要画下去?

我想,其实是因为,你看我的画的样子还是有点可爱的。

我喜欢看到你被我作品牵动时坦率的表情,或疑惑或紧张,或哭或笑。

还有那些和你一起画下去的日子,让我看到了这世界的每时每刻,都在最用力地呈现出最丰满最可爱的状态。

只是现在,你不在了。

看着写着自己名字“藤野步”的羽织,仿佛在此之前无数次京本所做的那样,孤身一人的藤野,上路了。

不再回头。

冷酷世界和童话尽头

这是一个连敏感细腻都成为为人最低标配的时代,学历贬值,通货膨胀、才华横溢都靠斤称,差序格局每天都在被未知和浮动和变迁消解再重构。去本质化的生命大河里,个体看似精神富足,其实孤独如浮萍。

那么为什么《蓦然回首》能在中国受到较好评价呢?

我想这离不开电影传达的主题:电影“打直球”式传递出最浅近的爱与温暖,对如履薄冰身处如尼采所述“精神危机”的年轻人群体对症下药送上了一颗包装精致的止痛药。

聊到原作漫画,有人说蓦然回首的创作灵感来自于5年前京阿尼纵火事件:京阿尼纵火案,是2019年发生在日本东京,来自一个自称“漫画工作室盗用自己漫画”却无实证男子的恶性袭击事件。

有显微镜读者发现,漫画的网络版正好在“在京阿尼事件两周年纪念日第二天”发表,加上电影的大火以及藤本树人设实在“缺德”,《蓦然回首》在蹭恶性事件的热度好像也说得通:毕竟够疯,够黑——够藤本树。

这种解读在藤本树没有表态情况下传播显然缺乏人道关怀。

这也再一次证实了这世界确实存在很多恶意和冰冷。

因此,回到冲突本源,为什么藤本树会将对“对美术工作者”的攻击构成故事的第二个高潮?

或许这离不开藤本树的人生轨迹:

“精神病人”藤本树,离经叛道的小镇漫画家,怀着和藤野京本一样的画画热情和闯劲,在大学期间甚至下了“大学毕业还没出道的话就去死”的决心。

在电影采访中藤本树谈到,这是受到2011年他刚进大学时发生的日本3·11大地震影响。

因此,对自然灾害的敬畏和对生命的同情——构成了藤本树表现形式独特的社会责任感。

这在电影鲜活年轻如京本的生命转瞬即逝,和藤野对京本在分别前说“有美术学业毕业之后还不是找不到工作”可以体现。

于是从藤本树笔下画出的,就变成了把自己名字掰两半排列组合的两个女孩,藤野和京本。

京本内敛,但天赋异禀,藤野有野心,但绘画资质一般;不论身上有怎样的优缺点,凭着对画画的热爱,两个女孩才能从原先一个人的孤独世界“走出去”,遇到彼此。通过陪伴和角逐完成救赎,即便存在不完美,也让女孩们的漫画组合“生命力十足”,散发人性最坦白粗糙的本初温度,足够打动人心。

电影的前半部分就是如此通过写生活里被漠视的那部分纯粹美好,“打直球”地还原现实中缺失的那部分生命力,赞美为热爱奋斗的勇气。

至于后半部分京本的猝然离世,藤野的自我怀疑和对话,以及对异世界的想象,则是电影对画画的第二次定义:

从热情高涨的“为爱发电”,升华成为“去表达”情绪和感受的途径——电影的主题开始转变为藤野的自我救赎。画画目的也抽象上升成为对美与理想的追求,以达到在随时可能降临的不确定和暴力里完成自我救赎。

至于选择“少女”作为创作主体,或许正是因为学生时代独具灵感爆棚的特质,有足够的生命力和热情去恣肆把热爱喊出口,呼告对方:“请和我画一辈子的漫画!”。

因此,我认为这并不只是一部仅属于特定群体的小众热血电影。

这是一首写给所有怀着少年热血为梦想奋斗者群体的情诗,是冷酷世界里慢放的一部慢热但温暖人心的电影。

所以,画画怎么会没有意义呢?

画画是记录的方式,是热爱的具像,更是拯救的途径。

画画更可以作为一种特质美好的艺术媒介,去承载最大程度的爱和温暖的情绪,光而不耀,传达最被需要的那份关怀和热情,再在许多难以承受的生命至暗时刻,用色彩和形象给踽踽独行的赶路人一个来自二维世界的大大熊抱。

正因选择拿起笔,我们才能拥有一个暂供栖息的童话世界,即便故事的结局也终究需要孤身一人面对,但冷酷世界也不再需要再去《蓦然回首》。

毕竟热爱不死!

创作不死!

—献给所有为热爱奋斗的“藤野和京本”—

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved