沉醉在“将优秀传统文化创造性转化,创新性发展”的标语之下,国内泛滥四溢的“文化复兴”的浪潮。大街小巷火热传唱的是“国风歌曲”,一票难求的是各类博物馆,有着令人望而却步的价格的是“华夏衣冠”——我们似乎已身处传统文化的狂欢游行中。

然而,在幼稚的,成熟的,年老的,权威的,无知的声音下我仍想问:这所复兴的究竟是何物呢?

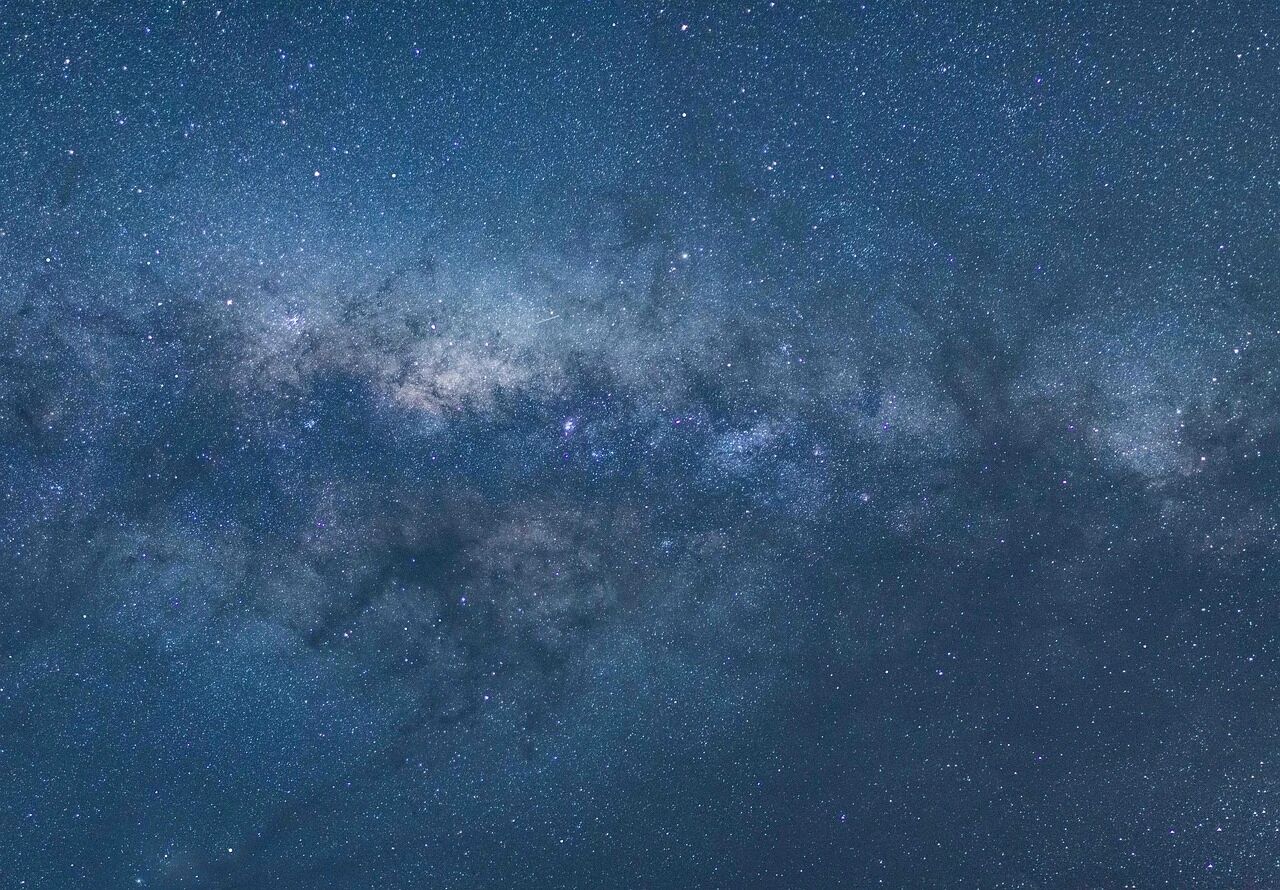

有一个相当深入人心的比喻是:我们的文明是一片星空。

那么我认为,我们只是日复一日地复习星空的照片,而非重新让那片已逝的星空重新降临在我们的头顶。

现代人已经与传统文化深度”失联“,当前的所谓“传承“形式远大于内容,其实质是将现代性的东西填充进一个筛选过的古风古色的外壳,再配以高昂的价格将其进行出售。

先贤“庸俗化”

我们所继承的只是符号化的认知,碎片化的人物生平和不健全的精神。当再一次提到李白,“喝酒写诗”早已是标配,仿佛是个酒罐子成精变成“诗仙”了;再一次提到苏轼,心态豁达是他最大“卖点”,与现代人发生的是一种心理老师式的效用;再一次提到屈原,大众欢呼的是他的堕江为全国人民带来了一天的假期。这倒很符合这个快餐化的时代。

遗产“商品化”

已被囚上高阁的古典文化留在现世的投影,是一部现代逻辑贯穿的古装电视剧?一款依靠分解历史人物培养粉丝国风游戏?还是一句偶然见过的诗词?

翻翻找找这些不纯粹的文化遗骸中,大量的资本的目的的间隙中被扔下来的是一些人活着的目的,是一层美丽的套壳,一些被扭曲的文化,一些比钻石更加闪亮却满地破碎的东西。我们应该警惕盲目商业化与消费主义对于古代文明的异化,形式与内涵的相脱离,甚至彻底掏空内容只留下一副薄薄当代皮端正立于货架上。

传承“表演化”

相较于对于古典文化的热爱,更多出于社交和娱乐的需求,历史的东西被捡起来成为个人表演的趁手道具。声势浩大的汉服运动总是消耗在“衣冠之争”,谋取圈内的最佳“cosplay"地位;家长与专家合作鼓吹的”国学热“至今不息,让孩子在镜头下摇头晃脑背诵《三字经》或者弹古筝是展示优越感极好方式。仿佛假扮古人是每个现代人的必修课。

知识“圈子化”

热爱古典文化,愿坐“冷板凳”的人也局限于小圈子内进行深度的讨论。圈外的人感到隔阂与无趣,部分圈内的人自命清高,从而阻止了文化的向下播散,丧失了与更广泛公众沟通的能力和意愿,使得传承失去了大众的参与,然而没有人的文化终究只是一堆精美的标本。

“变质”的土壤

流行的音乐是爱情的华语乐坛,具有热度的舞蹈是韩娱女团,一片抄袭乱象的是中国文坛,当下最具群众基础的是一种基于现实设计的现代建构。诚然,古代的文明已不适应21世纪的这片土地了。而它在被转化创新的过程中必然丢失或者被去除某些元素,可是经过修改的基因怎么会诞育出她真正的后代呢?

时代的土壤被挖空后填充上了新的土壤,你又怎指望他结出与千年前相同滋味的果实?古典文化的核心创作者“士大夫阶层”如今湮灭无迹,它已经失去了最原本的再生细胞,我们所谈论的“古代”,在很大程度上,只是一个被后世不断想象和建构的符号。我确实不敢说在代际流转的背景下,物质基础,社会结构,生活方式都发生根本性变革时,精神方面的延续性能保持多久。

陈寅恪曾说过,王国维是为文化而死。如果在他投河的年代他所属的生态系统尚未完全崩溃的话,那么现在确乎是已经灭绝了。

如果所谓的文化传承是一件华衣上凸起的花纹而不是承托起它的布料,是流过文字背后而丝毫不触及灵魂的酸雨,是将美好的事物切割搅烂再任意拼装的创新。

那么此项事业就如同汉回到唐那样,具有较大的难度。

我们的文明是一片星空。星空虽然已消逝了,难道现代人就只能日复一日地复习星空的照片吗?

“情”的延续

李泽厚认为,“不是‘上帝死了’,而是‘人活着’:以此为出发点,来构建心理情感本体”,中国文化的核心是“情”和“实用理性”。如果他所言非虚,传承文化的路径或许并不只是复刻古代的典章器物,更是在我们的实践中重新产生、构建对于万物的情感,情能够超越形式直抵永恒的本质。

从古至今同是一个月亮,现代的月光也会背静夜思。

提起你的灯来吧,也许我们这代人的使命并非是继承这片星空,而是学习如何成为一个有情的守夜人。幸运的话,某一天,你我会进入星空,延伸时间的幻觉,在四下的真空里呼唤,呼唤一个已经定格在过去的文明,一个失联在宇宙的文明。

又或者,作为从小听着此地的传说和看着照片成长起来的一代人,我们或许还可以忍着寒冷的重量与扎手的刺,将落到尘埃里的星屑捡起来拼接进我们的生命。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved