《台北人》

第一次见到这本书时,还以为它是本随笔,直到翻开后,我才知道,这是本让人联想到地方志的书,原是一部短篇小说集。本以为这是本状摹了台北风情的小说集,但没成想,在《台北人》的十四篇中,主人公无一土生土长的“台北人”。所以有人说,这本书的名字起得十分讽刺。带着这样的印象,我接触了这群“台北人”。

这些孤绝的“台北人”,随着国民党的溃败来到了台湾,成为了这里的异乡人。他们背景各殊,命运迥异,身影遍布在社会的各个阶层、各个行业。恐怕为数不多的共通处,就是身世带来的复杂暧昧的矛盾张力了,因而他们独特的经历值得被铭记——《梁父吟》中位高权重的朴公亲历了辛亥革命;《游园惊梦》的主人公钱夫人则是从名伶蓝田玉成为将军遗孀填房;哪怕是幽灵一般超脱的尹雪艳,也定是经历了无数风浪……这十四篇故事的基调结局无一不是怅然若失,构成了笼在这本书之上一层贯穿的苦涩之气。

纵观《台北人》,最为明显的感受就是浓浓的今昔对比。在小说的开篇作者即引到:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”这正昭示了书中人物的命运轨迹。

《台北人》中的诸多人,都是些“不肯”放弃过去的可怜人。最终,这些记忆成为了他们隔绝在当下时间和生活的麻醉剂,悲哀的自欺中活着。比如《金大班的最后一夜》中的金兆丽,她最风光、最难舍、最珍重的时日都葬在了上海百乐门,如今她只是台北夜巴黎的曾经的头牌舞女;在《永远的尹雪艳》中,尹雪艳的一切仿佛都停留在了上海百乐门时代,就连招待客人时,她上的都是京沪的小菜,可京沪繁华已是千里之外回忆;《岁除》里的赖鸣升,在“窗外一声划空的爆响,窗上闪了两下强烈的白光”怔然,白光与旧日的影子恍然重合,但现在划开天幕的却不会是台儿庄的炮火……

十四个短篇都给人留以深刻的印象,这与作者精巧纷复的写法分不开的。短篇小说的篇幅特点决定了作者只能截取人物的一个生活横断面来切入所写对象的世界,但恰好,作者此方面功力正深厚不已:《思旧赋》从女仆顺恩嫂的视角切入,仿佛是借了一把冷硬厚重的钝刀牵着读者前行。这把刀在将顺恩嫂的行迹剖开,裹挟读者一道进入离开多年的李长官家的同时,也带着读者进入故事的核心内里;《一把青》中诸多巧合式的对比,轮回版的重现,一重一重地勾挠人的心:朱青的少时与成年状貌做派、朱青与师娘、朱青的两个情人、朱青的初恋与师父,甚至是故事的前后背景;最为人称道的《游园惊梦》,叙述与人物意识流的联想交映,隐秘地合着《牡丹亭》的节拍跌宕起伏,在各种平行联想中穿插,在不经意间贯穿出来了钱夫人的半生……为了契合那个年代,作者的语气上带着浓厚的、属于那个旧式年代的气息;贯穿了整本书的“宿命论”的基调,更是附上了一层雾气般的神秘与怅然。

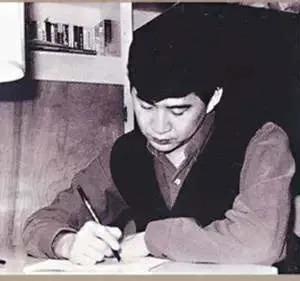

作者白先勇身为一名“留过洋的人士”,手中的笔却得到了“写实的笔调,古典的意境,地道的民族语言”的评价。熟悉《红楼梦》的各位更不应该错过这本短篇小说集。可以说,《台北人》的行文无时不刻都透露着红楼对它“疏而不漏的控制力”。作者研究红楼,而作者又将其研究心血和经历变迁都赋予了《台北人》。作者白先勇是国民党高级将领之后,幼年的作者几经周转来到台北,可以说,作者本人身上就烙印着这群“台北人”的影子,而这一经历更是给予了他绝佳的视角去观察人间百态。读《台北人》从百乐门的风月场到阔太的不见刀光剑影的社交场,从人物数般容止做派到衣食用具,都真实地摆在了读者眼前。更让人注意的是,这与读《红楼梦》时的感受产生了微妙的重叠,巧合版的相似性让人不禁感叹。

夏志清先生说,《台北人》甚至可以说是部民国史。这本不长的短篇小说集的人物,他们念念不忘的过去正是能贯穿整个民国,且除去主人公之外的那群人们,那群与背景的融为了一体的、未被提及的人们,他们的一生都被无声地交代了。刚好是应了《牡丹亭》的那句,“原来姹紫嫣红开遍,似这般都赋予断井残垣”。这似乎正是呼应了中国文学传统中那些对物换星移、历代兴亡的感慨,说此书不胜怆然,可能是被这种一以贯之、生生不息的深厚历史感拨动了某处纤细的神经末梢吧。

“茶花已开到极盛,风华秾丽中不免有些凄怆。”在书后的序言中,作者用了这句话去描述了书中的各个人物。如果现在你对此书也有了些兴趣,那请翻开这本书,来赏花吧。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved