在茫茫人海里,有一群人,他们如同裂缝中的藤蔓,常被忽视或误解,那便是残障人士。但他们并没有就此放弃,打破世俗偏见的他们,既展现出生命的美好,也用实际行动告诉我们——哪怕身带伤疤,依然可以选择绽放。本期我们将通过《小小的我》《假如,我是世界上最爱你的人》和《震耳欲聋》三部电影走进残障人士的世界,于光影流转间深切感悟他们冲破偏见枷锁、在命运裂缝中倔强绽放生命韧性。

《小小的我》

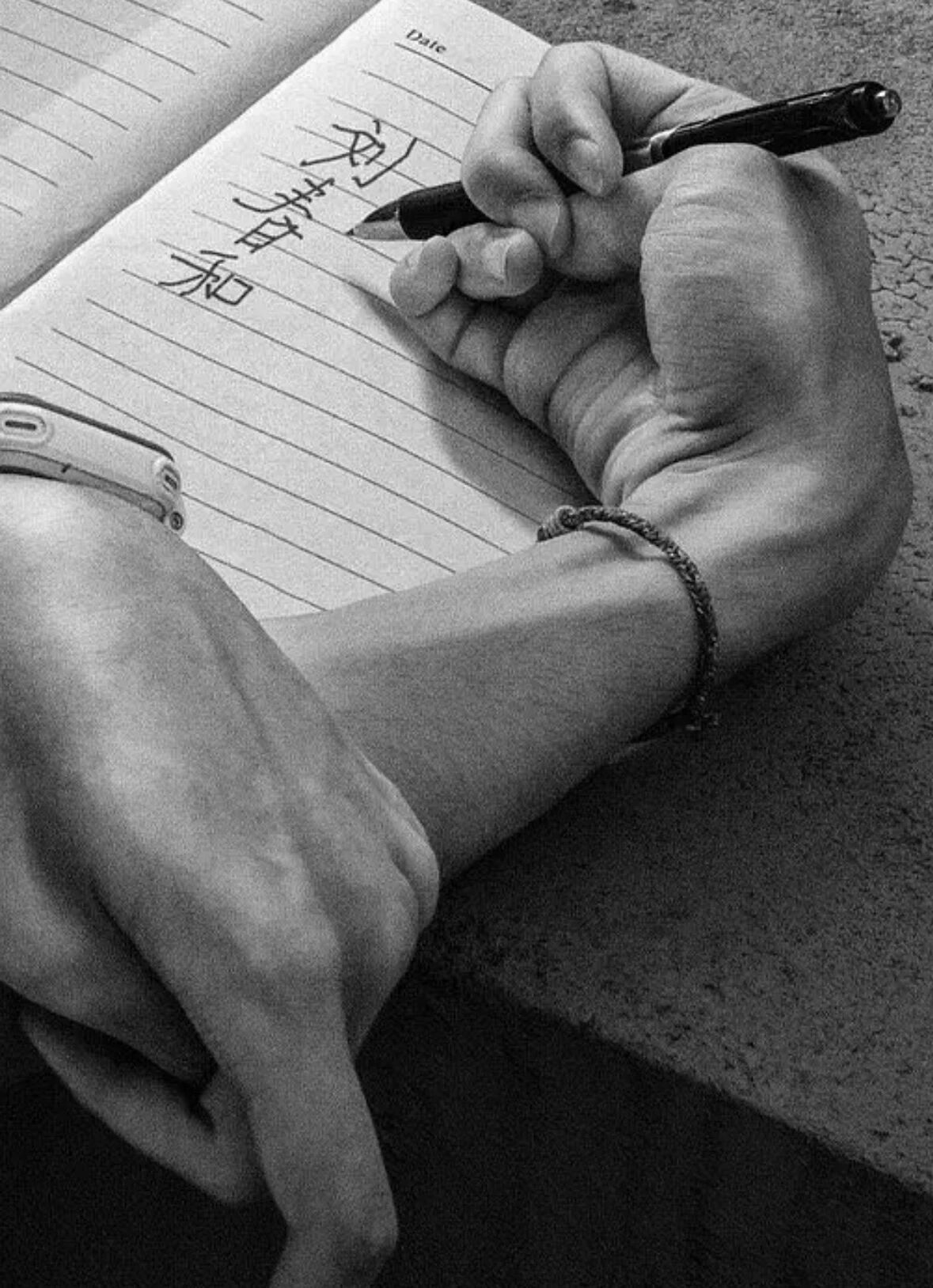

本部影片讲述了脑瘫患者刘春和的成长故事。二十岁的刘春和,虽四肢痉挛、躯体佝偻、言语混浊、行动与语言都存在障碍,但他内心有着强烈的渴望。他梦想考上师范大学,并拥有一份工作,渴望像正常人一样生活,追求尊严与独立。但他的生活面临着家庭与社会的双重阻碍。母亲过度保护他,在生活上过度照顾、限制他出门、不同意他去外地上大学,甚至不敢告知自己怀二胎的消息,这让刘春和倍感压抑。而社会上,合唱团成员的异样目光、公交司机的嫌恶、培训班孩子的嘲笑、咖啡馆顾客的窃窃私语等,都成为他融入社会的阻碍。即使这样,刘春和也并没有放弃,他努力冲破枷锁:在咖啡馆求职时,现场表演报菜名、绕口令来证明自己;参加老年合唱团,他担任鼓手;和“全职女儿”雅雅因飞盘意外相识,产生青春悸动,并为其写下一首情诗。但是他的乐观态度并没有打动老天:求职被拒、感情受挫、与母亲矛盾激化等,一件件的事情压的他喘不过气,于是刘春和试图吞下牛轧糖轻生,好在及时得到抢救,脱离了危险。苏醒后,母亲向他道歉,外婆也袒露了对女儿的亏欠,三代人的心结得以纾解。最终,刘春和收到师范大学的录取通知书,在这个盛夏完成了自我蜕变,踏上新旅程。

图片来源于网络

“苔花如米小,也学牡丹开。”这句是这部电影令人记忆最深刻的一句台词,也是该电影的主题。本部影片不仅仅是一部关于残障人士的电影,更是一部关于生命尊严、成长与和解的动人诗篇。在这个庞大的世界中,脑瘫患者刘春和的身体被局限在小小轮椅上,这与广阔的世界形成了鲜明的对比。而影片正是通过这种对比,将刘春和的故事告诉我们:精神的独立、意志的自由和有爱人的能力,才是构成一个完整生命的核心。他的身体虽然被困在轮椅和不受控制的震颤中,但他的思想、情感和人格是完整且丰盈的,正如他在听证会上所说的:“再渺小、再破碎的个体,也都是完整的我。”这也再度表明了生命的价值不在于身体的完美,而在于灵魂的丰盛;从“被凝视”到“被看见”展现了残障个体如何与社会偏见和结构性障碍抗争,并争取平等的权利,这也在提醒我们,残障人士需要的从不是同情异样的眼光,而是和对普通人一样的尊重。

《假如,我是世界上最爱你的人》

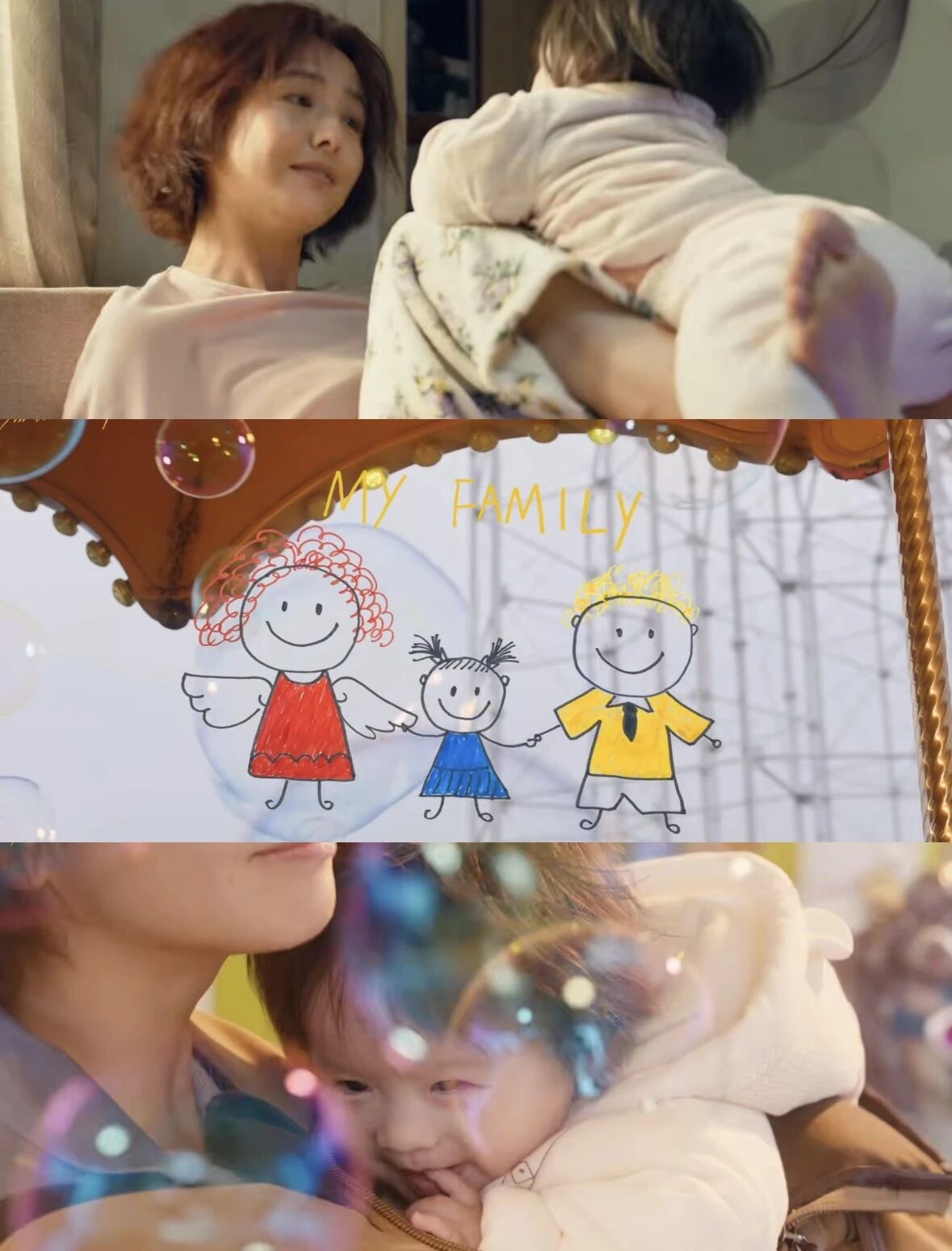

本部电影讲述了天生无臂的福佳艺与有听力障碍的弟弟福满多相依为命的故事。尽管自身有残疾、曾历经被抛弃的苦难,生活中需克服诸多常人难以想象的不便,但姐弟俩却始终秉持着纯粹又真挚的爱心。然而,一个突如其来的婴儿,打破了他们平静的生活。在一个雨夜,他们于垃圾桶旁发现了弃婴福丢丢,这个小生命和曾经被抛弃的自己如此相似,福佳艺看着她,同时内心深处对生活的全新渴望与对母爱的本能追求也被唤醒。没有双臂的她,用双脚小心翼翼地给丢丢冲奶粉、试奶温、换尿不湿,甚至改造物品打造专属的婴儿用品,将简陋的出租屋布置得童趣十足,用有限的条件给了丢丢最细致的陪伴与呵护 。然而,在看到物质与条件更优渥的领养家庭后,她认识到了自己给不了孩子最好的生活,孩子跟着自己未来会吃很多的苦,最终她含泪放手,将孩子托付给更合适的领养家庭。而她用这场痛苦且伟大的抉择,诠释了超越占有、以孩子幸福为首位的无私爱意 。

图片来源于网络

影片通过残疾家庭的温情与抉择,展现了独属于残障人士的温情,深刻地探讨了爱的本质。它打破了常见的“励志故事”或“苦难叙事”模板,进行了一次深刻而温暖的祛魅与重塑。电影转换视角,写“他们的”故事而非“关于他们的”故事。这种创作手法,让观众更容易代入福佳艺的内心世界,感受她的喜怒哀乐、她的私心与成长。我们不是在看一个“残障人士如何生活”的报告,而是在体验一个具体、鲜活的人的生命历程。影片中的残障角色,首先是一个完整的“人”,其次才是一个有残障特征的人。福佳艺的角色塑造并非完美。她有自己的固执、自己的算计、以及自己的恐惧与脆弱。但这种复杂性恰恰是人物塑造成功的关键,它告诉我们:残疾人不必是道德完人或励志符号,他们和所有健全人一样,拥有复杂而立体的内心世界。身体的残缺从未定义生命的重量,他们以坚韧对抗命运,以爱填补空缺,更以自身的存在,照见一个社会真正的文明刻度。

《震耳欲聋》

本部电影讲述了出身聋人家庭的健听(CODA)律师李淇,从追逐名利的“灰度律师”蜕变成为弱势群体发声的正义守护者的故事。作为聋人父母的健听子女,李淇自幼因身份标签遭受霸凌,成年后成为一心想摆脱底层困境的正义青年。然而一场针对聋人群体的“定制房产骗局”成为他命运的转折点。聋人女孩张小蕊的哥哥张小晨,因被骗子公司骗取房产、妹妹被推下楼梯而失手伤人入狱,张小蕊求助李淇却遭拒。后来,李淇为攀附人脉而接下案件,但同时被同为CODA的骗子公司头目金松峰盯上,双方达成黑色交易,最终李淇达到名利双收的目的,搬进梦寐以求的32楼高档写字楼里,却也彻底陷入名利漩涡 。这份“成功”的代价是良知的崩塌:当张小蕊发现律师费出自诈骗公司,内心彻底冰凉;挚友小汤识破交易真相后,也愤然选择离职。直到后辈那句“视他为榜样”的话戳中他,又亲眼看到劝人投资的吴阿姨因愧疚自杀,李淇才终于惊醒:自己正在做伤害同类的帮凶。觉醒后的李淇与小汤和解,决定对以抗金松峰代表的利益集团。最终,金松峰及背后的保护伞刘会长被捕,受骗聋人拿回房产;李淇则放弃了高端律所,回到“老破小”办公,重新接手小案子与法律援助,在守护正义中再次找回了律师的初心 。

图片来源于网络

这部影片不同于其他两部,它从一位出身聋人家庭的健听(CODA)律师的视角讲述了从“装聋作哑”到最终“震耳欲聋”的成长历程。本片抛弃了对残障人士的过度“美化”,也没有将他们简单地塑造成等待被拯救的、完美的受害者,而是直面了他们的复杂性,也就是这点更让观众明白影片中的那些残障人士和普通人是一样的,会有贪念等欲望,这让角色更加有血肉;影片中的“聋哑人”一词,亦深刻指向社会中那些装聋作哑之辈。它推动主题从对特定群体的关怀向外拓展:当个体的警惕被无视、受害者的呼救被掩盖,整个社会便陷入了“失语”的“社会聋哑”状态,而这正是诈骗得以蔓延的温床。这一设定不仅让影片呼吁良知觉醒的内核更具现实重量,更直面叩问着每一个个体的社会责任与内心良知。

图片来源于网络

这三部电影都以残障人士为话题,讲述他们在生活中遭遇的偏见与歧视。而无论是脑瘫患者刘春和,还是无臂的福佳艺,他们都用实际行动向我们证明:生命的精彩,从不因身体的限制而褪色。这正是三部电影所要传达的核心内容——让我们减少对残障人士的偏见,以平视的眼光看待他们,给予他们自然而然的尊重。这世间最美的包容,是让每一条不同的河流,都能按照自己的方式奔向大海。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved