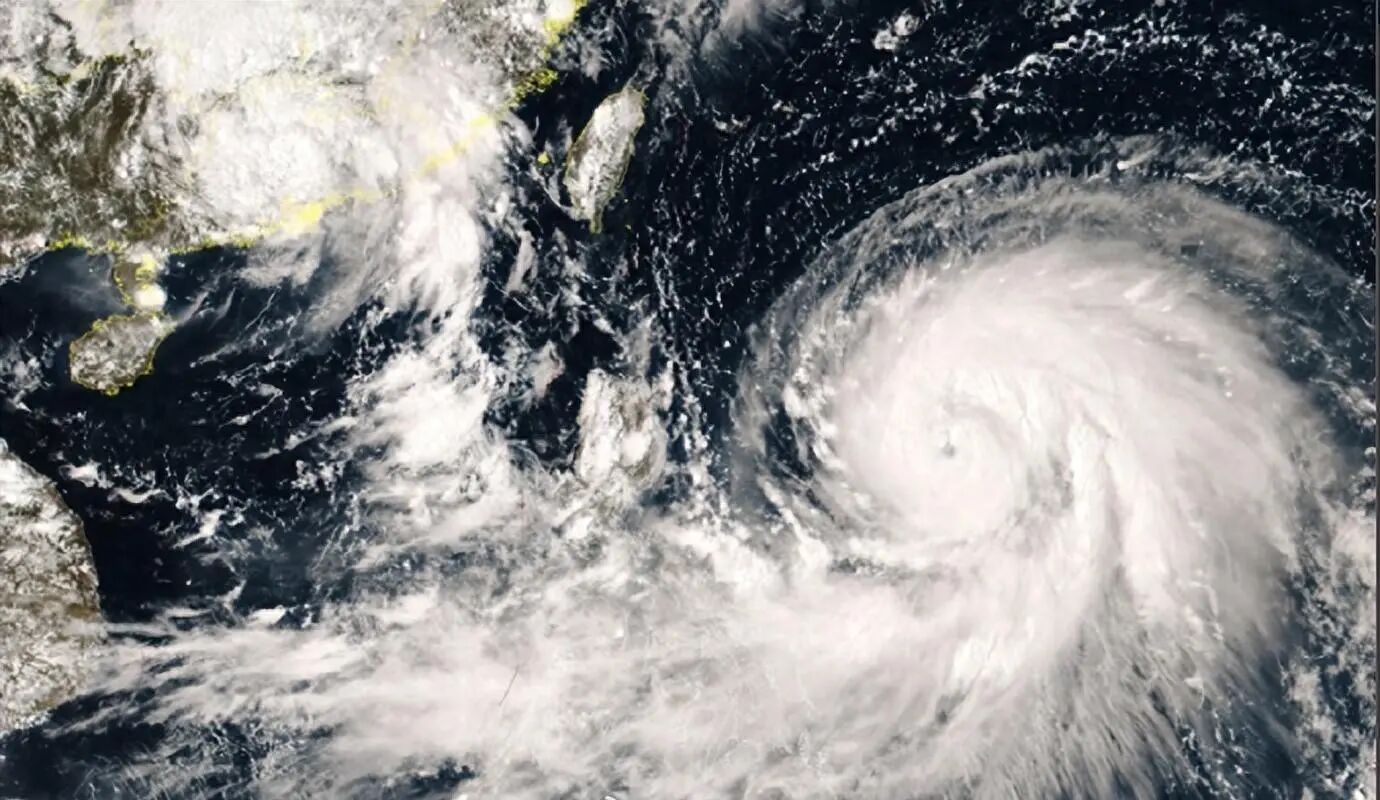

9月24日17时前后,今年第18号台风“桦加沙”在广东省阳江市海陵岛一带沿海登陆。全国大部分网民都对此表示深切担忧,但仍有部分网友对此表示期待,这些言论引起众议。

图源网络

台风是热带气旋的一种。热带气旋是发生在热带或副热带洋面上的低压涡旋,是一种强大而深厚的热带天气系统。中国气象局依据国际法律文件把西北太平洋和南海的热带气旋按其底层中心附近最大平均风力(风速)大小划分为热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风、超强台风6个等级,其中风力为12级或以上的,统称为台风。台风在我国华南和华东沿海地区高发,常引起狂风、暴雨、风暴潮等灾害,造成不同程度的人员伤亡和财产损失。依据央视新闻报道,截至2025年9月24日17时,台风“桦加沙”已造成台湾地区14人死亡、18人受伤,上百人受困。

图源网络

图源网络

按理说,面对如此危险的台风,大家应该避之不及。然而,互联网中部分人却在期待台风的到来,某大众平台的视频中不乏“终于放假,可以休息了”的评论。因此,我们很难不疑惑:中国人的休息日究竟去哪了?

为何中国人的休息日无法让人得到真正休息?

首先是制度困境,造成国人休息日缺失的直接原因就是当前主流的休假模式——调休制度。调休制度的本质是资本逻辑的延伸。资本逻辑的核心是追求剩余价值,延长劳动时间和减少劳动报酬是其常见的手段。调休通过拆东墙补西墙的方式,表面上给予了连续假期,但实际上并没有减少总工作时间,休息日被不断抵押给未来,劳动者陷入“此刻在为过去的休息还债”的时空错乱当中。当工作连续性超越生命节律成为准则,人就被降格为现成的工具。

其次是劳动者权益落实不足。《中华人民共和国劳动法》明确规定8小时工作制及带薪休假,但教师、医生等部分职业实际上存在“996”和隐形加班等现象。在现实生活中,大多数职场人下班后仍需处理工作消息,形成“肉体休息,精神在岗”的疲惫循环。

台风带来的不合理调休与补班要求激化了生存与生活之间的矛盾,将人异化为生产工具。部分企业将台风损失的工作日转移至休息日,表面上维持了生产总量,实则将自然风险全部转嫁给了在岗打工人等劳动者,台风路径的不确定性被转化为确定性的工时剥削。

此外就是历史文化与社会观念的影响。“勤劳”是中华传统美德的重要组成部分。《周易》中“天行健,君子以自强不息”的箴言,悬梁刺股、闻鸡起舞等典故,间接强化了“休息即懒惰”的集体潜意识。这种文化惯性使得个体即使在经济条件允许的情况下,仍可能因“羞耻感”而不敢休息。

在当代社会,人们普遍将休息与“不思进取”挂钩,辞职者常被质问“下一步计划”,企业以“空窗期”质疑求职者能力,甚至连退休老人也被期待成为持续劳动力。

总之,中国人普遍难以真正休息是制度困境,经济压力、历史文化和社会观念等多重因素交织的结果。

那么除了台风这类不可抗力的自然因素以外,中国人如何找到独属于自己的“休息日”?

破除制度性障碍,落实带薪休假、工时监管等法律内容。推动“离线休息权”入法,明确非工作时间拒绝数字工具联系的权利,借鉴先进经验,制度化传承“子午觉”等习惯,将中医“顺应天时”理论与现代作息相结合,将传统养生智慧进行现代化转型。

革新文化认知,“谁不会休息,谁就不会工作。”通过媒体、教育等渠道强化“劳休平衡”“休息是高效生产的基石”等理念,打破“闲耻感”与过度劳动崇拜,进行文化观念革新。提倡“离线仪式感”,如下班后集体关闭工作群消息,对抗“永远在线”的职场文化,缔结数字时代的新文化契约。

总之,虽然我国在有关休息的认知与实践方面有些许不足,但新一代年轻人通过裸辞、在社交媒体发声等方式反抗“不准休息”的桎梏的行为,仍让我们心中充满希望。

或许只有当“休息权”不再依附于生存焦虑,中国人才会真正获得休息,而不是期待灾难降临带来的片刻喘息。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved