理性为知,感性为觉

“2021返乡故事”主题实践活动

优秀奖作品

作者:毛烁涵

01

绪论

一、活动缘起:

这次寒假回老家乡下之后,因为恰好成年,所以首次需要担负祭祖重任的大头。在与父亲共同前往祖坟的过程中,两人就即将要去祭拜的祖宗先人展开了一番讨论。期间家父谈及家中有一份族谱,在同乡几十公里处还有一处本家祠堂,使得我不由提起了兴趣,于是乎,这次便选择了关于本家宗族的“寻根”以及关于老家祭祀活动进行一番探究。

二、活动的意义

中华民族素有“国有史,方有志,家有谱”之说,可见从古至今国人对继承传统的特殊情怀。通过探寻自己的宗族过往,能知生命之由来,肉体、心灵之血脉传承。正所谓“参天之木,必有其根,有本则枝叶繁茂”我尚且算是个受高等教育之人,自然更不能忘记探寻自己的由来。

同时,我想,“寻根问祖”的意义不在于祈福于先祖,更在于明白我们自身。这样的探求,既是为了缅怀了先人,更是为了昭示后人。在这个过程中,我深刻的发现毛氏家族可称得上是望族,有许多值得我这样的后辈仿效的先贤和优良传统。再回想往日的颓废行径,不禁有些愧怍。

此番进行寻祖,更多是了解为主,但在其中,也尝试对文献所说内容略作考证。

三、探究资料来源

清漾毛氏族谱·艺文选

浙江省江山市档案局 编;黄诚 主编 / 中国档案出版社 / 2008

清漾毛氏清湖族谱

毛忠信编纂

清漾毛氏文化村

毛氏网

(资料多为二手,真若探究怕是难以作为确凿之证,但此番仅意欲探究,便也不顾那么多了。对于如何考究史论,我尚是个未入门的人,只不过照猫画虎罢了)

02

祖源探究

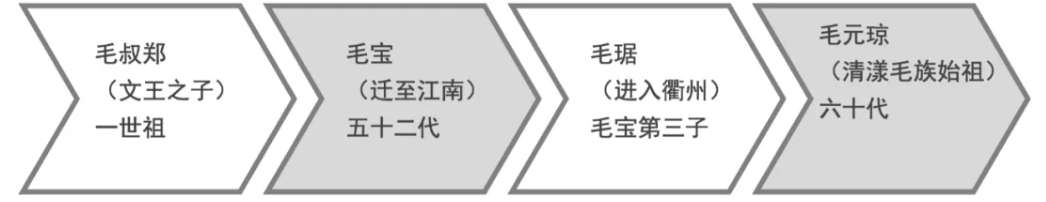

按祖辈以及村中人之说,结合村中介绍,毛氏始祖为周文王庶子毛叔郑(一说第八子),他于周朝建立之初被分封到毛国,其后裔以国为姓。西周朝将灭,毛叔郑所在的毛国也随西周的灭亡而消失,其毛氏后裔为避战乱原理故土,被迫动迁,逃至河南荥阳,在此处发展壮大之后,又以荥阳为中心逐步向全国迁徙。

《清漾毛氏族谱·艺文选》p.25 中记录了北宋治平四年进士毛渐,在元丰六年(1083年)初编纂的《清漾毛氏族谱》记载“吾毛氏出姬性之后,盖武王有天下,封建宗亲,屏藩王室,文王庶子分土于毛。左传僖公二十四年:“管,蔡,郕,霍,鲁,卫,毛,聃,郜,雍,曹,滕,毕,原,酆,郇,文之昭也。

五十而代至东晋有毛宝,字硕真。毛宝生有四子,即长子穆之、次子安之、三子俊子、四子继之。江山毛氏分三族。即清漾毛族、邑前毛族、棠峰毛族。清漾毛族、邑前毛族是毛宝长子穆之的后代,棠峰毛族是毛宝四子继之的后代。毛宝长子穆之,官益州刺史。生八子:珍、球、琚、潘、瑾、瑷、介、瓒。第三子毛琚,字叔连,为四川刺史,卒后封归乡公,食邑信安(即巨州)。

毛氏来衢州的历史是这样的:“晋安帝元兴元年(402)桓玄篡位,遣使加毛琚散骑常侍左将军。琚执留玄使,不受命,并传檄远近,列玄罪状。桓玄以桓希为梁州刺史,以防毛琚。后由琚弟之子毛修之,诱玄使入蜀,与之祜、费恬、冯迁等共杀桓玄。琚自领梁州遣将杀桓希。又闻桓振复攻没江陵,率众赴难,使参军谯纵领巴西、梓潼二郡军下涪水,以与琚军会于巴郡。因蜀人不乐东征,纵因人情思归,于五城水口反。而琚下人受纵诱,遂害琚及瑷并子侄之在蜀者。义熙中,始康太守叶廷祖上疏琚兄弟。于是昭日;“故益州刺史琚,西夷校尉瑾,蜀郡太守瑷,勤王忠烈,事乖虑外,葬送日近,益怀恻枪。可赠先所受官,给钱三十万,布三百匹。论琚讨桓玄有功,追封归乡公,千五百户”。(资料源自清漾毛氏文化村)

自此,毛琚归葬在他的食邑信安(即衢州柯山,其子孙遂家于此,为毛氏居衢州之始。江山毛氏三族,有来自衢州的也有来自湖州的。即为清漾毛族、邑前毛族,棠峰毛族。

毛琚五代孙元琼,于梁武帝大同年间(535-545)字信安迁居至此,为清漾毛祖始祖。

03

宗祠探究

一、清漾毛氏宗祠

位于浙江省江山市石门镇南部,清漾村历史文化村内,距江山市中心25km。为江南毛氏发源地。

祠堂根据清代的建筑特色和风貌在原址上复建而成的。从外部看,青砖黛瓦马头墙,是典型的徽派建筑,在细节上又融合了浙、闽、赣式风格,总占地面积2043平米,由前堂、中堂和后堂组成。(资料来源于清漾毛氏村)

二、清湖“毛兴一祠”祠堂,堂号:留耕堂

该祠堂便是家父所谈及的祠堂,但此番前去寻找时,被告知早已改建成清湖电厂,只好在族谱记载之中以文字一睹风采。

毛兴一祠;间称毛男祠堂。是清湖群众重要活动场所。它位于清湖地方的中心,花田埂西面。祠堂座南朝北、前堂面对清湖后街和老社屋,后堂紧素王氏下岁坊,西面是五圣殿弄,东面与康山王庙毗连。祠堂正门上砍着一块长方形石板,石板上刻着毛兴一祠四个大字。

祠堂建造于大明崇祯年间。占地面积七百余平方米,祠堂屋分前、中、后三堂。在清朝咸丰年间被毁、仅存后殿及两厢。堂前有古柏树两林,树枝参天,系明代所植。解放后尚存。中堂基地今为肠谷埂。前堂建为大礼堂并建有戏台。是清湖政府召开大会和群众看戏、看电影的场所。二十世纪八十年代改设清湖电站。(资料来源《清漾毛氏清湖族谱》)

04

族谱探究

自毛氏宗族伊始便有谱流传,但在传承之间不免丢失损毁,据家中老人口传,本于上文所提毛兴一祠建祠时(大明崇祯年间)续修一本族谱,遗憾的是,在文化大革命期间,有人吧族谱视作旧文化焚尽。

现存能找到最古老的毛氏族谱应当是编纂自清同治己巳年《清漾毛氏族谱》,现存于江山市档案馆。已经通过2002年3月8日组织召开了“中国档案文献遗产工程”国家咨询委员会评审会,按照“中国档案文献遗产”入选标准对首批申报的档案文献进行了认真的审定,第一批入选《中国档案文献遗产名录》。

05

祭祖小记

这次的祭祖了解到笔者老家许多不大不小的祭祖习俗。纯属图个有趣,便将这些个习俗记录下来:

1、上坟祭祖前应当洗手

2、应当尽量由家中长男领头祭祖

3、上坟祭祀顺序应当由辈分高到辈分低,由亲到疏

4、祭品中鸡头应当朝向墓碑

5、摆出碗筷时应当将筷子头朝向坟外

6、先点蜡烛再上香

7、坟头压纸,春节压红纸意为春联,提醒先人春节已经到了;清明压黄纸,意为该坟有后嗣子孙。

除此之外,笔者还看到一个有趣的现象,凡是解放之前,民国之前的老坟,其碑上是没有女名的,怕是还颇受男尊女卑思想影响。但是解放后,碑上子女皆有,想来,这也是一种男女平等思想的体现吧。

06

后记

这次的寻根问祖的活动,对我自己来说感触是颇多颇深的。可能有人会疑问,这样去寻找自己的根源,甚至参加祭祀这样一种有些“封建迷信”的活动是否真的有意义。在我看来,这样的一种活动,不是一种简单的迷信。而是一种独属于中国人的乡土情结,一种更深层次的链接。将我们与自己的先人连在一起,一脉相承,从“根”中汲取力量。所谓“缅怀先人,昭示后人”就是如此。

清漾毛氏文化村

创作手记

这次寒假回老家乡下之后,因为恰好成年,所以首次需要担负祭祖重任的大头。在与父亲共同前往祖坟的过程中,两人就即将要去祭拜的祖宗先人展开了一番讨论。期间家父谈及家中有一份族谱,在同乡几十公里处还有一处本家祠堂,使得我不由提起了兴趣,于是乎,这次便选择了关于本家宗族的“寻根”以及关于老家祭祀活动进行一番探究。探究过程中更多是凭借文献进行探究,但期间也拜访了不少村中长者,还有笔者族谱的编撰者。和他们的交谈中也体会到埋藏在国人心底的乡土宗族情怀。

点评

宗族观念是中国传统文化的核心之一,江浙一带的部分地区较为完整地保留了这一文化传统。毛烁涵同学的返乡实践,就自己家族的实际情况进行了较为深入的探究,表现出比较敏锐的选题意识。如果能够强化实地实物的考察,以及现场访谈,充分应用新闻方法进行探寻,则能更加凸显这次访谈的新闻价值。

点评人:黄明哲

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved