六月答卷:

在光影中书写青春的成长与告别

六月,蝉鸣渐起,栀子花开,图书馆的灯光彻夜不熄,宿舍楼下的行李箱滚轮声此起彼伏。对大学生而言,这个季节既承载着考试季的焦灼,又交织着毕业季的离情。当复习资料堆积如山,离别的倒计时也悄然开启,三部励志电影——《垫底辣妹》《银河补习班》《三傻大闹宝莱坞》,恰似青春的镜像,映照出我们在困境中破茧、在迷茫中寻路的成长轨迹。

《垫底辣妹》:

在自我怀疑中 点燃破局的勇气

“人生路上本来就少不了困难挫折,

对于这些挫折,不再逃跑、勇敢面对,才是最好的方法。”

《垫底辣妹》的故事始于一场“不可能的挑战”。偏差值仅30的沙耶加,将庆应大学作为目标时,几乎遭到所有人的否定:老师嘲讽她“痴人说梦”,同学嗤笑她“自不量力”。然而,在坪田老师充满信任的目光中,这个曾将课本当作涂鸦本的少女,开始重新定义自己的可能性。

(图源于网络)

电影用大量细腻的镜头,展现沙耶加近乎“自虐式”的奋斗:凌晨四点的书桌前,她对着英语单词本反复诵读;错题本上密密麻麻的批注,被汗水晕染出深浅不一的痕迹;模拟考成绩停滞不前时,她躲在卫生间无声痛哭,却又在擦干眼泪后继续翻开书本。这种与自我对抗的过程,恰似无数追梦少年在备考时的挣扎——面对复杂的专业知识、繁多的考试科目,焦虑与自我怀疑如影随形。但沙耶加的逆袭告诉我们:真正的成长,要敢于打破他人的定义,用行动改写命运的剧本。

当沙耶加收到录取通知书时,镜头定格在她颤抖的指尖与湿润的眼眶。这个瞬间不仅是对努力的加冕,更是对所有在困境中坚持的人的致敬。在毕业季回望曾经的日夜奋战,那些熬过的夜、刷过的题,终将成为青春最生动的注脚。

《银河补习班》:

在应试教育里寻找成长的答案

《银河补习班》讲述了航天员马飞在父亲马皓文的独特教育下,从一个被学校劝退的“问题学生”,逐渐成长为勇于探索、敢于追梦的少年的故事。马皓文因意外入狱,错过了儿子的童年,出狱后他发现马飞不仅成绩垫底,还对学习失去了兴趣。但马皓文没有像传统家长那样严厉斥责,而是用爱与智慧,教会儿子独立思考、直面挑战。

(图源于网络)

在马皓文眼中,成绩不是衡量孩子的唯一标准,他鼓励马飞“永远不要停止思考,永远不认输”。父子俩一起在河边观察星空,感受自然的奥秘;大雨夜父子走散,马皓文用工作人员的喇叭撕心裂肺的喊着,引导马飞用智慧寻找生路,告诉他“只要脑子一直想,一直想,你就能做好地球上的任何事”。这些看似与学习无关的经历,却在潜移默化中培养了马飞的思维能力和面对困难的勇气。影片中,马飞在考场上放弃标准答案,写下对“桥塌了怎么办”的独特见解;成年后,马飞成了一名优秀的航天员,在太空中遭遇危机时,凭借父亲教导的“永远不要停止思考”成功自救。这些情节深刻揭示了教育的真谛:考试成绩或许能衡量一时的知识储备,但真正决定人生高度的,是解决问题的能力与持续学习的热情。

(图源于网络)

面对高考的巨大压力,马飞也曾陷入迷茫和自我怀疑。但马皓文始终陪伴在他身边,用行动告诉他:人生就像一场马拉松,不必为暂时的落后焦虑,找到属于自己的节奏,坚持跑下去,终会抵达终点。

对即将毕业的大学生而言,这种启示尤为珍贵。在考试季背诵的知识点会随着时间淡去,但通过学习培养的思维方式、探索精神,将成为未来职场与人生路上的“银河补习班”。正如马皓文所说:“人生就像射箭,梦想就像箭靶子,如果连箭靶子也找不到的话,每天拉弓有什么意义?”毕业不是学习的终点,而是带着思考与热爱继续前行的起点。

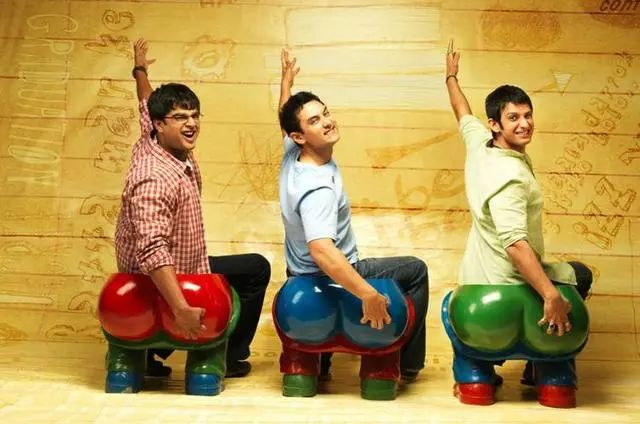

《三傻大闹宝莱坞》:

在功利的浪潮中 坚守热爱的初心

《三傻大闹宝莱坞》用荒诞与温情交织的叙事,撕开了教育内卷的伤疤,更直指现代社会价值体系的深层病灶。当法罕为了家庭压力被迫学习工程学,当拉加为了高分陷入焦虑与自卑,兰彻始终践行着“学习是为了热爱,而非分数”的信念。他不仅用洗衣机改装抽水机,在课堂上质疑权威,更以一句“All is well”颠覆了所有人对成功的认知。这并非盲目乐观,而是一种深刻的生命智慧:当我们不再被外界的标准所绑架,才能真正触摸到生命的温度与意义。

(图源于网络)

在毕业季的语境下,这种反叛精神具有革命性的力量。面对考研、考公、就业的多重选择,我们或许会陷入迷茫与焦虑,被迫用世俗的标尺丈量自己的价值。但兰彻的故事揭示了一个真相:真正的成功,不是成为他人期待的模样,而是在纷繁复杂的世界中,保持对生命的敏感与好奇,找到内心热爱的方向,并为之全力以赴。

影片结尾,法罕重拾摄影梦想,拉加摆脱自卑勇敢追梦,他们的蜕变印证了一个真理:唯有忠于热爱,才能在人生的考卷上写下无悔的答案。这不仅是对个人价值的坚守,更是对整个功利化社会的温柔抵抗——我们可以用自己的方式,定义生命的精彩。

这三部电影的主人公,分别在学业困境、教育反思、人生选择中完成了自我超越。沙耶加突破的是他人的否定与自我怀疑,马飞挣脱的是标准化教育的桎梏,兰彻对抗的是功利主义的浪潮。他们的故事,恰似许多人在六月即将经历的双重考验——既要完成考试的答卷,也要交出人生的阶段性总结。

毕业季的离别,带走的是朝夕相处的同窗与熟悉的校园,留下的是成长的印记与未知的期待。而考试季的磨砺,不仅让学子收获知识,更赋予他们直面挑战的勇气、独立思考的能力与坚守初心的信念。这些品质,是踏入社会后稳健飞行的隐形翅膀,是寻梦未来中因势导利的不朽明灯。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved