为学习、贯彻二十大精神,弘扬传统文化,坚定文化自信,中国劳动关系学院教务处、文化传播学院党总支、戏剧与影视学系于2022年11月18日18时30分至21时联合举行了题为“《红楼梦》与中国古琴文化”的线上讲座。讲座由中国艺术研究院红楼梦研究所《红楼梦学刊》编审陶玮老师主讲,中国劳动关系学院文化传播学院副院长王翠艳老师主持。来自中国劳动关系学院各专业的师生和校友、各大高校的同好以及喜爱《红楼梦》的社会人士,共计120余人参与了本次讲座。

陶玮老师通过对“黛玉理琴”“妙玉品琴”等情节的深入析读,解读了《红楼梦》后四十回呼应全书构思的自觉意识,引导听众思考《红楼梦》前80回与后40回间思想和艺术高度的差距。

陶玮老师引用了中国红楼梦学会会长张庆善先生针对阅读《红楼梦》提出的五个问题,从《红楼梦》成书及版本的复杂性讲起,对本次讲座相关的背景知识做出了系统的阐述,并对比了“脂批本”和“程高本”两个系统,为探析后四十回古琴内容与前八十回思想艺术的比照奠定了基础。

关于古琴,《红楼梦》中令人印象深刻的情节往往出现在后四十回,越剧版和87版《红楼梦》中广受好评的“黛玉抚琴”镜头都改编自后四十回的情节,对于这些古琴情节学界褒贬不一,对此陶玮老师从“黛玉理琴”与“宝玉读书”的内在联系、“妙玉品琴”及“妙玉入魔”的构思深意以及后四十回古琴内容与前八十回思想艺术的比照三个方面提出了自己的见解。

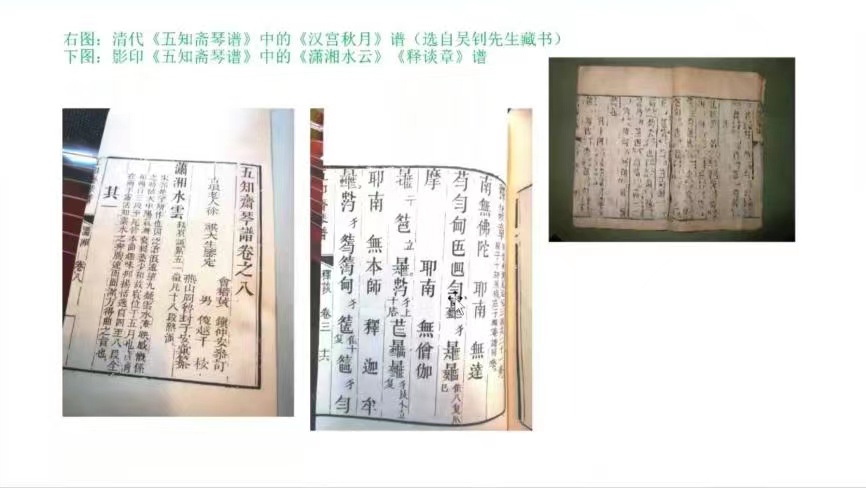

首先,陶玮老师以八十六回黛玉和宝玉谈论琴谱的情节引出了作者赋予黛玉“琴者,禁也”的琴论,并沿历史脉络对儒家琴乐思想展开探析,深入探考“黛玉琴论”的儒家底色。陶玮老师表示:“琴”是后四十回的作者着意描写宝、黛二人思想和行为共同发生变化的一个重要工具。“黛玉理琴”与“宝玉读书”相对应,是宝黛思想和行为向儒家正统思想积极靠拢的表现。

接着,陶玮老师详细解读了“二玉听琴”“妙玉品琴”和“妙玉入魔”三个情节,揭示了后四十回作者预示黛玉香消玉殒、点明妙玉风月因果的意图。作者对于情节的构思是对《风月宝鉴》的承袭,传达出“戒妄动风月”的教化意图。

在论述了后四十回古琴内容在思想和结构上的深意后,陶玮老师将后四十回的古琴内容与前八十回作出比较:她列举了黛玉向宝玉传达琴论与前八十回黛玉教授香菱诗歌、黛玉琴歌与前八十回的黛玉诗词,“妙玉品琴”的诡异与“贾母品笛”的高雅等几组对比,发掘《红楼梦》后四十回与前八十回在艺术和思想上的差距。她认为,前八十回作者深谙琴乐艺术,后四十回作者推崇的琴学和琴艺较为保守落后。

针对不同作者对于《红楼梦》修改的底稿之一——“风月宝鉴”的理解,陶玮老师也提出了自己的看法。前八十回风月故事并非传统的教化小说,而是更多地指向了其他更具有思想深度的含义,经过改写,使故事的思想深度、境界和艺术感染力得到了升华。反之,后四十回作者为实现文学的教化意义刻意贬低黛玉、妙玉的爱情,与前八十回“风月”所体现出的思想艺术高度并不相称,是一种思想境界上的倒退。

诚如张爱玲所言:“单凭作风与优劣,判断后四十回不可能是原著或含有原著成分,难免主观之讥。”陶玮老师并未在无足够史料去力证的客观局面下,对后四十回的作者问题得出结论,而是从古琴文化的角度深度比对析读后四十回与前八十回在思想和艺术方面的差异。“开谈不说红楼梦,读尽诗书也枉然。”问世两个多世纪的《红楼梦》已经成为中华大地上长盛不衰的文化现象。陶玮老师对《红楼梦》中古琴文化独辟蹊径的解读对于我们“承百代之流,会当今之变”,坚定文化自信,传承传统文化具有重要启示意义。

在讲座的最后,陶玮老师积极与听会人员互动,悉心回答了老师和同学们提出的问题。针对学习和研究《红楼梦》,她给出了客观有效的建议。至此讲座落下了帷幕,全体参会人员皆受益匪浅、意犹未尽。

图文提供/赵悦同

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved