一 学校概况

中国劳动关系学院是中华全国总工会直属的唯一一所普通高校,由中华全国总工会与教育部共建,是一所具有悠久历史、光荣传统和鲜明特色的高校。建校七十余年来,学校始终与党和国家同呼吸、共命运,一直得到党和国家领导人的亲切关怀和大力支持,为我国各级党政机关、工会组织、企事业单位培养了大批优秀人才,并为共和国的劳动英模、大国工匠提供深造机会。

学校现有北京海淀和河北涿州两个校区,占地630亩,建筑面积34.58万平方米。截止到2025年8月,学校图书馆拥有纸质藏书100余万册。学校共有在校生6714人,其中研究生539人,本科生5952人,劳模本科生199人,普通专科生7人。全校共有教职工605人,其中专任教师337人,专任教师中,在聘正高级职称44人,在聘副高级职称110人,博士研究生学历教师占比66.47%。学校教师中享受国务院政府特殊津贴16人,教育部高等学校教学指导委员会专家4人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人,全国优秀教师1人,中宣部“四个一批”宣传思想文化青年英才1人,中央和国家机关五一劳动奖章获得者2人,全国三八红旗手4人,省级高等学校教学名师11人,北京市优秀教师6人,北京市高等学校青年教学名师3人,北京市青年英才计划入选者18人。

学校目前开设25个普通本科专业,形成了较为完整、相互支撑的“劳动+”和“工会+”学科体系。学校以坚持培养“政治素质过硬、劳动情怀深厚、专业功底扎实、实践能力突出”的高素质应用型、复合型、创新型人才为目标,目前拥有7个国家级一流本科专业建设点、6个北京市一流本科专业建设点、2个教育部特色专业、5个北京市优秀教学团队。

二 新闻与传播硕士专业硕士学位授权点所属学院概况

中国劳动关系学院新闻与传播专业硕士学位授权点依托文化传播学院进行招生培养。文化传播学院前身为成立于1982年的基础部文化教研室,2005年建系,2009年升格为学院,2021年获得硕士学位授予权,2025年开始国际学生招生。在中华全国总工会及学校有力领导下,学院学科专业辨识度与行业竞争力日益凸显,形成了培养“有文化的传播者,会传播的文化人”的育人理念。文化传播学院下辖中国语言文学系、新闻传播学系、戏剧与影视学系三个本科系,一个新闻与传播专业硕士学位授权点,一个文化传播实验教学中心(校属院办),三个研究所——中国职工舆情研究所(校属院办)、中国文化与传播研究所、工会与劳动文化传播研究中心。

建系、院以来,文化传播学院师生在教学、科研工作中取得了很大成绩。2007年文化传播实验教学中心获“北京市高校实验教学示范中心”称号,2008 年教学团队获“北京市优秀教学团队”称号,2013 年文传学院获北京市高校第二届教育教学成果二等奖,2015 年 4 月学院视频课“语言的力量”荣获教育部颁发的国家级精品课程“中国大学精品视频公开课”。截至2025年,学院教师共获得国家社科基金项目17项,国家艺术基金项目1项,国家部委项目3项,教育部人文社科基金项目10项,教育部人文社科研究一般项目1项,北京市社科规划项目2项,北京市社科基金项目3项,北京市教改项目2项,全总重点课题7项。

文化传播学院秉持培养“有文化的传播者,会传播的文化人”的育人理念,以中央广播电视总台、《工人日报》、中工网、中国职工电化教育中心、中国工人出版社、《中国教工》、湖南卫视、腾讯、爱奇艺等媒体以及众多政府机关、企事业单位文化宣教部门为实训基地,为构建学、研、产、用一体的新型人才培养模式奠定了坚实基础,培养了大批活跃在新闻媒体、政府机关宣传文化部门及文化企事业单位的复合型文化传播优秀人才。

三 新闻与传播专业硕士学位授权点介绍

文化传播学院新闻与传播专业硕士学位授权点自2023年开始招生,学院现有教师40人,业界导师20人,骨干教师8人,专任教师30人均毕业自北京大学(1)、北京师范大学(6)、中国人民大学(3)、中国传媒大学(8)、四川大学(1)、南开大学(1)、华中科技大学(1)、华东师范大学(1)、中央民族大学(1)、山东大学(1)、中央戏剧学院(3)、北京电影学院(4)、中国社会科学院(1)等知名学府与科研院所,学缘、职称、年龄结构合理。教师中具有新华社、中央广播电视总台、《光明日报》、《北京青年报》、国家级出版社等媒体从业经历者比例较高,多名教师为知名影视剧编剧、纪录片导演。

新闻与传播专业硕士学位授权点坚持以学生为中心构建教学体系。专业课程包含价值观、知识素养和专业技能三个方面,注重新闻传播基本理论与历史类、新媒体传播技术类、人文社科类三大课程群建设,以培养学生的全媒体报道技能、职业素养、批判性和创造性思维。教学手段上,重视案例教学、情境教学和个性化分众教学。

新闻与传播专业硕士学位授权点注重以学科平台建设实现创新人才培养。在平台建设上,以中国职工舆情研究所为枢纽,以工会与劳动文化传播中心为支撑,强化以科研驱动学科的实践特色。通过组织学术讲座、举办专业竞赛与进行项目研究等多类型的活动,培育适应新媒介时代传播需求的创新性人才。

1 培养目标

以国家战略需求为抓手,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,高举中国特色社会主义伟大旗帜,弘扬社会主义核心价值观,牢固树立马克思主义新闻观,服务党和国家工作大局,培养德才兼备、了解中国基本国情、具有现代传播理念与国际化视野、熟练掌握新闻传播技能与方法的高层次、应用型、融合型人才。基本要求包括:

1.掌握马克思主义基本理论与方法,具有良好政治素质和道德品质、深厚劳动情怀和人文素养,熟谙新闻传播基本政策法规,恪守新闻传播职业伦理道德。

2.熟练掌握新闻与传播的基本原理,具备从事新闻与传播实践所需要的专业素养、文化修养、批判思维、技能方法,能够胜任新技术变革对新闻传播工作提出的新要求。

3.具备优秀的新闻传播的判断力、实践力与管理能力,具备参与行业产业转型升级和可持续创新发展的能力,有一定的跨学科发展能力。

2 培养领域

1.新闻实务与工会新闻:本方向主要培养学生在数智传播语境下的新闻产制能力,注重数字新闻、融合新闻,并以劳动、工会领域的融媒体新闻、深度报道为特色。

2.传播实务与劳动传播:本方向主要培养学生在数智传播语境下的信息传播能力,注重公共传播、跨文化传播,并以劳动、工会领域的舆论研究与舆情分析、劳动文化传播为特色。

3. 影视与文化传播:本方向主要培养学生在数智传播语境下的影视产品创作与制作能力,注重视听新媒体传播、文化传播,并以劳动、工会领域的视听媒介传播为特色。

3 学习方式及年限

1.全日制学习。

2.基本学习年限3年,最长学习年限(含休学和保留学籍)5年,最短学习年限(为提前毕业)2年。

延长或缩短学习年限均需按照学校学籍与学位授予相关管理制度执行。

4 学分要求及课程设置

实行学分制,总学分不少于40学分,每学分16课时。课程设置包括必修课、选修课和社会实践,其中,必修课18学分,包括公共必修课5学分,专业必修课13学分;专业选修课不少于18学分,包括方向选修课6学分,专业限选课不少于4学分;社会实践4学分。

四 报考须知

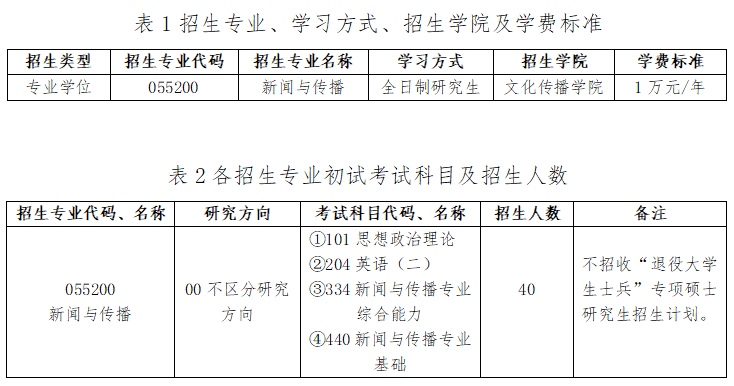

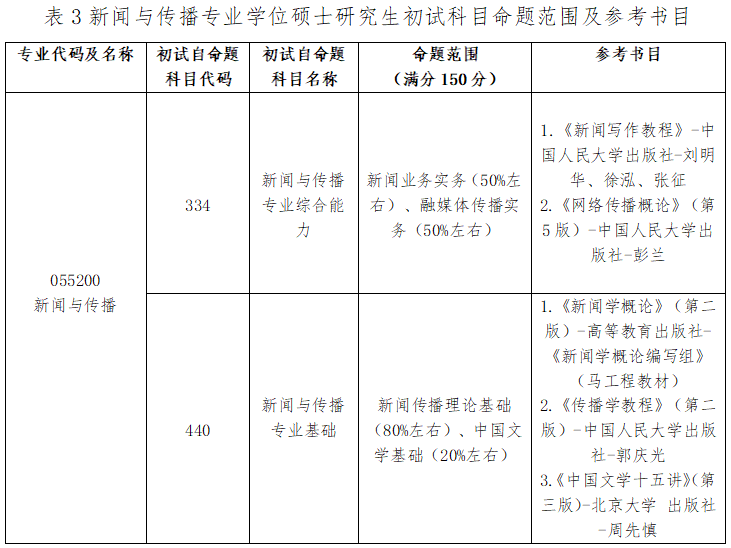

中国劳动关系学院2026年面向全国招收全日制新闻与传播专业学位硕士研究生。报名参加我校新闻与传播专业学位硕士研究生的人员,须符合下列条件:

1.中华人民共和国公民

2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。

3.身体健康状况符合国家和我校规定的体检要求。

4.考生学业水平必须符合下列条件之一:

(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。

(2)具有国家承认的本科毕业学历的人员。

(3)获得国家承认的高职高(专科)毕业学历后满2年及以上人员(毕业后到录取当年入学前,下同)或国家承认学历的本科结业生,符合我校根据培养目标对考生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。同等学力考生报考我校,除须在复试中加试两门与报考专业相关的本科主干课程外,还需满足:在普通高校本科阶段、成人高考专升本阶段、自学考试本科阶段或其他本科学习阶段,修读过8门与报考学科相关的本科专业必修课程并考试成绩合格,能够在复试资格审核阶段提交由高校教务部门或省级自考办出具的成绩单,方可获准参加复试。

(4)已获硕士、博士学位的人员。在校研究生报考我校,须在报名前征得所在培养单位同意且提供所在培养单位研究生培养部门同意报考的正式函件(有工作人员签字、联系方式、部门盖章的原件)。

五 联系方式

单位代码:12453

学校地址:北京市海淀区增光路45号

联系部门:研究生处招生办公室

邮政编码:100048

联系电话:010-88562083

电子信箱:yz@culr.edu.cn

研究生处网站:

https://news.culr.edu.cn/grs/

新闻与传播专业学位硕士研究生招生办公室:

联系人:章老师

办公时间:工作日8:30-11:30; 14:00-17:30

电话:010-88562054

邮箱:ZLLLZ00@126.com

中国劳动关系学院文化传播学院欢迎您的到来!

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved