编者按:近日,2024年度红网“青椒评论”十佳青年评论员揭晓。我院2021级新闻学专业学生赖世伟从全国近342所高校的3805名参赛学子中脱颖而出,荣获“十佳青年评论员”荣誉称号。在众声喧哗的舆论场中,青年评论员如何用文字锚定价值?从高考作文的“材料搬运工”到舆论场的“观点破壁者”,他如何突围?面对AI冲击与流量焦虑,他如何坚守?我们与赖世伟展开了一场深度对话。

(红网报道赖世伟荣获

“青椒评论”十佳青年评论员称号)

“山河大学”一战成名:

乌托邦里照见现实

2023年6月,“山河大学”话题在网络上爆火:山东、山西、河南、河北四省的343万考生一人拿出1000元,三十多亿足够办一所综合大学,面向山河四省招生。赖世伟率先捕捉到网友“教育焦虑”的深层心态,写下《“山河大学”火了?乌托邦背后的问题亟待解决》的评论文章。稿件在红网首发后阅读量破60万,被澎湃新闻、《中国青年报》《环球时报》等媒体转载引用。

“我也没想到这篇这么出圈”他回忆道,“当时几乎找不到一家媒体报道,我构思了很久要怎么叙事,还去翻了很多网友评论”。稿件发布一周后,教育部回应“山河大学”,人民网、央视网等几十家媒体在报道这一话题时也都纷纷引用了这篇评论他的观点,这篇“从零造砖”的新闻评论,也因此成为了赖世伟他的评论的转折点。

高中时期的赖世伟是标准的议论文优等生,擅长用名言典故搭建叙事逻辑。大一时,他对媒体的一篇批“娘炮审美”的评论有不同观点,于是连夜写下自己的见解请教专业老师。“文章算是新闻评论,论点鲜明,但论证和论据有待加强。”吴麟老师如是答复。这让他意识到——新闻评论不是高考作文的延伸,而是思维的转变。他开始研究《人民日报》等媒体的爆款评论,总结出“三段论”秘诀——事件聚焦、矛盾拆解、价值升华,强调“转变的关键是学会取舍,新闻评论不是事件的复述,而是观点的凝练。”

他建议作为新手可以从两方面入手:一是紧跟热搜,关注高讨论度事件;二是深耕擅长领域,“大学生写评论可以说是发出青年的声音,但也难免会自己有视角的局限”,他表示自己不擅长经济类话题,但教育类、社会类话题就“有话可说”,写自己熟悉的领域,更容易产出有深度的观点。

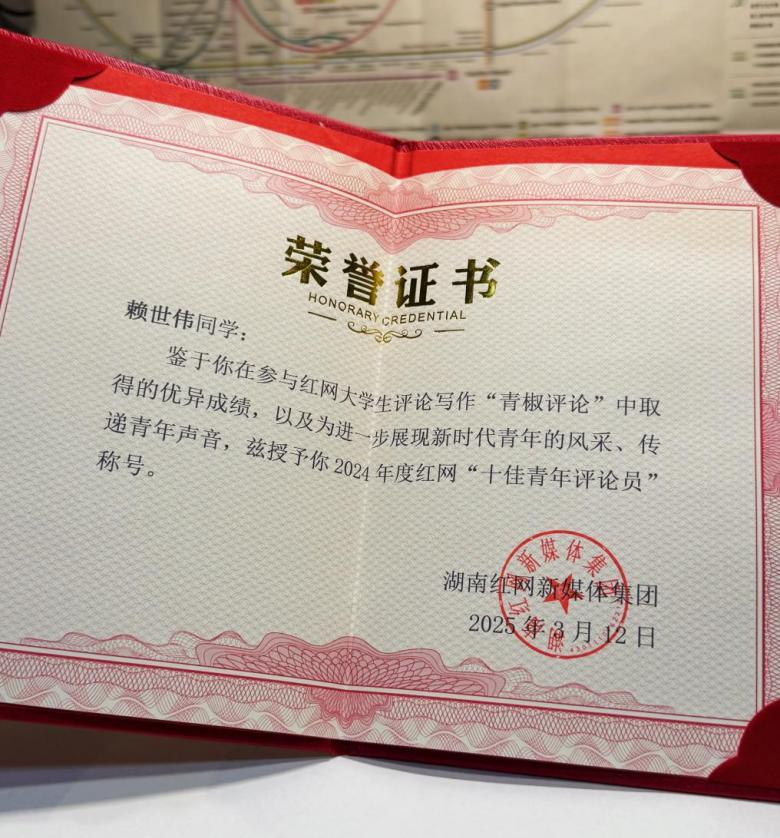

(红网2024年度“十佳青年评论员”荣誉证书)

挺进C位:

在流量与深度的夹缝中造桥

赖世伟以“315蜜雪冰城事件”为例,指出写新闻评论要抓住同一事件的不同角度。当多家媒体以食品安全不容妥协来批评蜜雪冰城品牌时,网友却集体为蜜雪冰城“辩护”。他抓住这一反差现象,一边梳理以往被“315”晚会曝光后媒体报道的相关企业的公关套路,一边爬取微博、小红书等平台的网友留言,提炼出网友护短背后是“性价比优先”的群体心理,发表了评论,跳出了非黑即白的评论惯性。

在瞬时性的网络传播环境下,赖世伟直言确实会有流量焦虑,他认为自己会继续深耕此领域,在学习中不断进步。同时他也向同学们提出了小建议:“与其纠结公众号阅读量,不如主动向成熟媒体投稿。”红网、澎湃等平台自带流量池,优质稿件自然会被看见,鼓励同学们多多投稿。

给学弟学妹:

在不确定中锚定坐标

作为“过来人”,赖世伟对大多数新闻学子的困惑感同身受,他直言自己也曾在大一焦虑到必须“读上些书”才能入睡。他认为迷茫是常态,但别停在原地,并给学弟学妹们提供了几点建议:

1.实习不必急于求成。大一大二可以参加团中央“返家乡”社会实践、新知新觉、记者团等校园媒体,积攒实践经验和技能,为未来的实习工作夯实基础。

2.善用“校园大使”资源。他表示,微博、百度、腾讯、字节跳动、霸王茶姬等企业的校园大使项目也是接触行业的跳板,大家也可以多多尝试。

3.接受焦虑,但保持行动。“大一时我焦虑到进行心理咨询,后来发现焦虑是成长的影子。与其空想,不如投一次稿,行动本身就是答案。”

采访尾声,赖世伟说:“评论员的意义,不仅是追逐热点,更是用文字捏合社会共识——让无力者有力,让悲观者前行。”或许,这正是新闻评论最赤诚的初心。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved