2025年4月9日下午,由中国劳动关系学院研究生处主办、文化传播学院承办的增光传媒前沿论坛“传播与社会发展”学术讲座在腾讯会议线上举行。南京大学新闻传播学院教授、博士生导师,南京大学媒介与文化研究所所长朱丽丽教授应邀出席并作了题为《何以“速生速朽”?微短剧文本叙事、传播势能和受众体验中的加速暴力》专题讲座。本次讲座由我校文化传播学院副院长吴麟老师主持,文化传播学院2024级新闻与传播专业研究生全体参与。

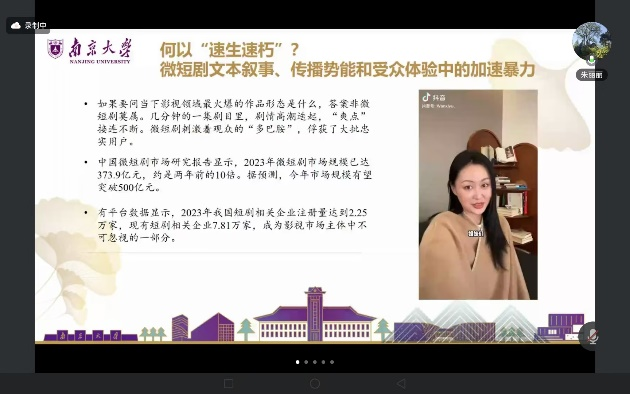

讲座主持人吴麟老师以因备课“入坑”微短剧的亲身经历为引开启讲座。随后,朱丽丽教授首先讲述了关于此微短剧研究的研究背景,并援引多组权威数据和片例,解码了微短剧这一现象级的文化景观。朱丽丽教授强调,所有在人类文明进程中留下深刻烙印的文化形态,都需以学理化研究路径予以深描并阐释,而作为数字时代新兴文化载体的微短剧,自然也不例外。

讲座中,朱教授阐述了从图文到视频的媒介升级,推动微短剧形成独特的生产模式和快节奏叙事风格。她指出,不同于传统影视的“精雕细琢”,微短剧抓住大众的心理偏好,通过高强度连续剧情、紧凑不拖沓的故事线,在短视频信息流中快速吸睛,成为“刷屏时代”娱乐消费的新宠。

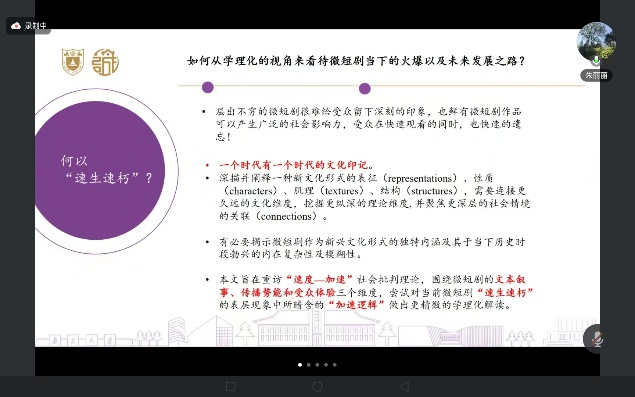

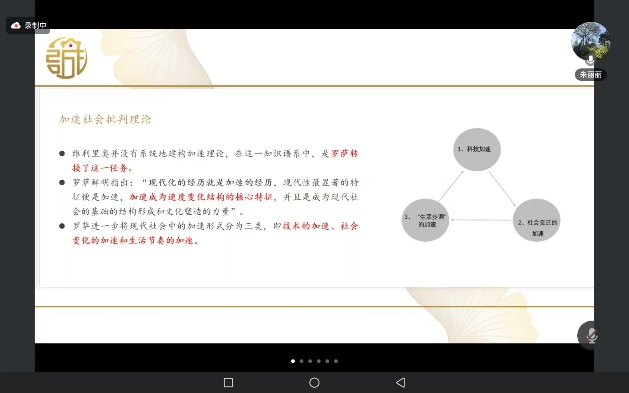

朱教授借法国学者保罗·维利里奥《消失的美学》中对“速度-加速”的批判观点和罗萨的加速社会批判理论,阐释了微短剧的“快节奏生存法则”。她指出,微短剧“速生速朽”背后潜藏的加速逻辑中内生的权力装置,支配了受众的主体性,强力形塑了“视频化生存”时代的受众情感和社会心态。

随后,朱教授围绕着微短剧的文本叙事、传播势能和受众体验三个维度,对当前微短剧“速生速朽”的表层现象中所暗含的“加速逻辑”作出更精微的学理化解读。同时,她援引社会加速批判理论,揭示了加速暴力下受众观看微短剧时显现出显著的异化倾向,受众的注意力被高频争夺以及其“文化体力”被逐渐吞噬。

接着,朱教授系统解构了微短剧背后的集体心理与社会问题,揭示了其背后隐藏的结构性矛盾与时代精神困境。她进一步指出,微短剧虽部分作品“速生速朽”,但未来需以“微而不弱、短而不浅”为内核,通过艺术性、思想性与观赏性的深度融合,迈向“速生慢成”的文化高阶发展路径。同时,受众需保持主体性,在虚实交织中抵御“加速暴力”,探寻生命深层价值。

最后,朱教授总结指出,微短剧作为加速社会的文化产物,需通过历史与理论的双重视角审视其新旧交融特性,以洞察其在数字文化中的演变及深层社会影响。

在讲座的互动环节,康瀛天、吴成海、李润熙、王朝晴等研究生同学,聚焦微短剧的生产机制、社会影响以及受众如何保持主体性等方面提出具体问题,朱教授耐心地一一解答。她的见解不仅为在场师生打开了媒介文化研究的新视窗,更启发大家重新思考数字时代文化生产的价值坐标,使大家受益匪浅。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved