9月25日,学校迎来建校74周年。在这个特殊的日子,学校正式发布《中国劳动关系学院前身追溯研究》成果,将校史追溯到延安工人学校时期,前身由1946年4月成立的晋察冀边区行政干部学校,向前追溯至1939年3月成立的延安工人学校。

2021年11月,为深入挖掘学校办学历史,赓续红色血脉、传承红色基因,学校成立《中国劳动关系学院前身追溯研究》课题组,由党委书记刘向兵作为课题负责人,延安工运理论研究会会长李五明教授及我校师生程杉、吴淑娟、刘瑶瑶、锁苗苗作为成员,通过走访调研、咨询专家、搜集史料等方式,深入挖掘学校建校前的历史。课题组本着尊重历史、实事求是的原则,先后查询了中国人民大学图书馆、国家图书馆、北京大学图书馆、北京市档案馆、河北省档案馆、广西师范大学档案馆等15个单位的相关史料,到延安工人学校旧址、延安市政协文史馆、延安市地方志编纂中心、延安大学图书馆、延安市档案馆、延安市总工会、延安市图书馆、中共延安市委党史研究室8个单位实地调研,查阅文献史料、论文、著作等800余份,采访图书馆、档案馆专家以及工运史研究学者20余人,查阅我校图书馆馆藏的建国前7000余本红色文献。经过认真梳理、多次研讨,七易其稿,最终形成研究成果。

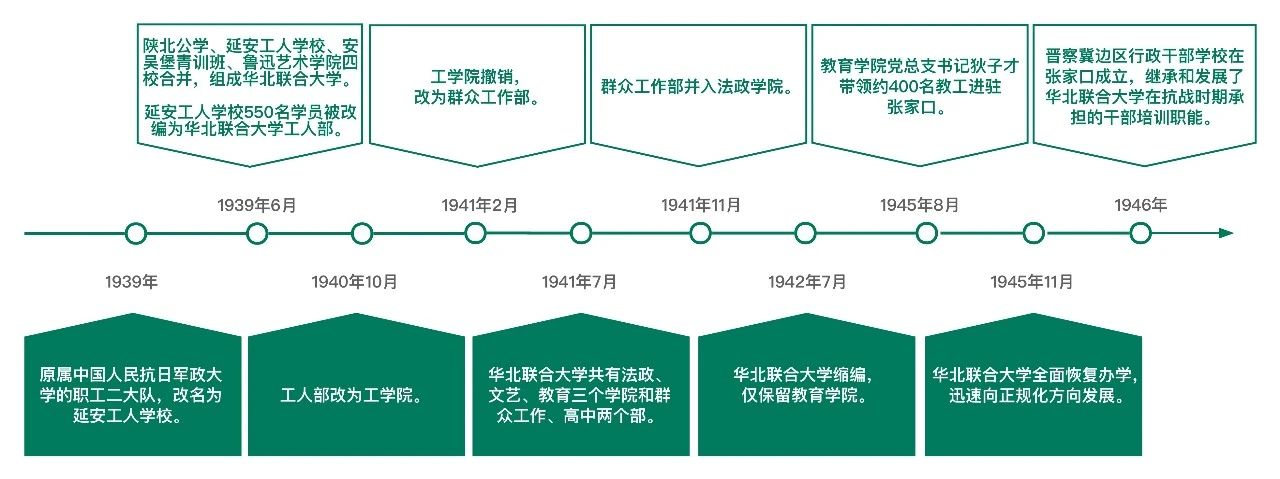

研究认为,从抗日战争时期的延安工人学校到今天的中国劳动关系学院,虽在不同历史时期承担着不同的办学任务,但为党的工运事业和工会工作培养人才的办学宗旨和使命,是一脉相承、赓续不变的。一是学校发展历程和历史脉络是连续和清晰的。1939年,为了适应培养工人干部的需要,中央职工运动委员会(筹委会)接办了原属中国人民抗日军政大学的职工二大队,改名为延安工人学校,迁往桥儿沟办学。6月,中共中央将陕北公学、延安工人学校、安吴堡青训班、鲁迅艺术学院四校合并,组成华北联合大学。延安工人学校550名学员被改编为华北联合大学工人部。1940年10月,工人部改为工学院。1941年2月,工学院撤销,改为群众工作部。1941年7月,华北联合大学共有法政、文艺、教育三个学院和群众工作、高中两个部。11月,华北联合大学改编,将群众工作部并入法政学院。1942年7月,华北联合大学缩编,仅保留教育学院,但“它负有坚持办学、保存力量、待机发展的重大历史使命”,对于技术工人和工人干部的教育培养事业一直延续。1945年8月,华北联合大学教育学院党总支书记狄子才带领约400名教工进驻张家口,后很快恢复华北联合大学全称,并受边区政府委托,开办行政人员训练所。11月,华北联合大学全面恢复办学,迅速向正规化方向发展。1946年,晋察冀边区行政干部学校在张家口成立,继承和发展了华北联合大学在抗日战争时期承担的干部培训职能。

二是学校校训、办学宗旨和课程设置具有共性。延安工人学校、华北联合大学、晋察冀边区行政干部学校的校训都明确提出要“坚定”和“团结”,这是抗日民族统一战线的精神内核。三个历史时期开设的课程虽有变化,但都坚持将政治思想教育和抗战教育相结合,用马克思主义团结教化以工人阶级为基础的各类干部人才培养。

三是学校关键人物的发展轨迹具有延续性。通过对延安工人学校、华北联合大学、晋察冀边区行政干部学校,以及后来的华北职工学校和中华全国总工会干部学校主要负责人的梳理分析,发现我校老校长张云莹、狄子才2位工运先驱的发展轨迹,与学校发展变迁的历史脉络是吻合的。此外,穆其彬老校长在《纪念全总干校建校三十五周年 为办好工运学院而努力》庆祝大会上的讲话中提到:“学校的一些领导和办学骨干,是来自延安的中央党校、抗大、陕北公学或敌后的华北联大等。”我校校史馆中展出的《华北职工干部学校干部情况》表中,明确记录了当时的教职工从华北联合大学介绍来的占三分之一。这些人物脉络,进一步印证了从延安工人学校到晋察冀边区行政干部学校,再到中华全国总工会干部学校之间的紧密联系。

校史是学校在各个历史时期的文化积淀,记载和延续着学术传统和文化精神,是支撑学校持续发展的精神根源和核心载体,蕴藏着巨大的育人能量和价值。我校前身从1946年4月成立的晋察冀边区行政干部学校,向前追溯至1939年3月成立的延安工人学校,对于进一步厚植红色底蕴、坚定办学使命、坚实特色一流大学建设基础等方面具有重要意义。

Copyright© 2020 文化传播学院 All Rights Reserved