劳模简介:

陈振文, 男,汉族,中共党员,2019级中国劳动关系学院劳模本科班学员,北京铁路局集团公司石家庄南站运转车间调车指导。1992年毕业于石家庄铁路技工学校,同年被分配到露天作业的驼峰货物列车编组场,当上了被铁路人称为“脏、累、苦、险、差”的“钩子兵”——铁路调车员。陈振文白天在工作中向老师傅请教,熟练掌握调车技能,晚上利用空闲时间背规章,厚厚的十几本操作规章烂熟于心,做到所有操作百分百准确无误和标准规范,他因此被同事们誉为“活规章”。

所获荣誉:从2006年起,连续十几年被北京铁路局授予北京铁路局建功立业先进(生产)工作者称号;2013、2014年连续两年被北京铁路局评为优秀共产党员;2014年,被铁道部聘任为首席工人技师;2015年,被中华全国铁路总工会授予铁路火车头奖章;2016年,被中华全国总工会授予全国五一劳动奖章。 1、铁路工作的苦累

1、铁路工作的苦累

“业精于勤荒于嬉;行成于思毁于随。”——韩愈《进学解》

与其说石家庄是“火车拉来的城市”,倒不如说,扼守晋冀咽喉的石家庄,牵动两条大动脉。

1898年卢汉铁路修建,四年后,仅有600余人的小村子石家庄,听到了“况且况且”的声音。火车带来了食宿的消费需求,石家庄陆续出现了饭庄、旅店、商铺,规模迅速扩大,兼并了邻近一众村庄。1904年,正太铁路(正定-太原,今称石太铁路)动工,起点位于石家庄村东头,石家庄开始担任华北交通枢纽的重任。由于正太铁路轨道宽度不同,火车无法在正太铁路、卢汉铁路之间自由切换,所有货物都要在石家庄重新装卸,转运仓储因此生意大好。1933年,石家庄的人口激增至6.3万人,医院、邮局、银行、商号、纱厂、面粉公司纷纷入驻。1968年河北省会迁至石家庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此,是中国铁路运输的主要枢纽之一。

从名不见经传的村庄转变成中型城市,石家庄只用了30年。到了铁路工作,陈振文才明白铁路给石家庄带来的巨变,也认识到了自己的岗位虽平凡,却干系重大。

1991年11月陈振文来到石家庄铁路实习,1992年9月陈振文毕业后正式参加工作,真正成为了一名货运铁路工人。工作内容主要是将货运列车进行解体、编组、再送到要出发的场地或者需要装卸货物的轨道上。每天他都按照规范仔细穿好工装、胶鞋、戴上手套、安全帽,扒在一节车厢上,等一部分车厢驶到峰顶的时候便跳下车,用手抬起车厢连接处的提钩杆,把前后两组车厢分开。这份工作需要紧跟时速10公里的货物列车一路小跑,将其连接车钩分离,并摘开风管,是一个对技能与体力都要求很高的岗位。就这样来来回回在车厢上不停地跳上跳下,每天重复着这样的工作,枯燥而又乏味。在给列车编组时,手扒在火车梯上不能有一丝松懈,稍不留神就会发生危险。列车解体过程中,每天频繁地做着摘结软管动作,虽然工作时手上戴着手套,但手掌挤出水泡或夹掉皮也是常事。

工作不分白天黑夜,无论是烈日酷暑或者暴雪严寒,陈振文都时刻坚守在自己的岗位上。

夏天的时候,室外温度高达30摄氏度,经过高温炙烤的火车车体、钢轨、车厢的温度高达60摄氏度,即使戴着手套,跳上火车抓住车皮时,仍然灼热难耐,如果不小心手臂蹭到上面,就会严重擦伤烫伤。

每年夏季到来,陈振文仍然全副武装:手套、外套、 长裤、胶鞋一样不能少。时常为了完成一批调车作业,在高达50摄氏度以上的调车场里,一干就是四五个小时,汗水在他包裹严密的身体上不住流淌,衣服被浸湿、风干、再浸湿,往往是一批活还没干完,衣服就已经不知道湿了多少遍。

冬天也一样艰难,每天挂在车厢上,“喝”西北风是常事。寒风凛冽,要保持身体轻便,不能穿得太臃肿,过了凌晨就越来越难熬,天冷得像把刺刀,出去后打着哆嗦,遇到雨雪天,雪中作业脚底打滑,每次陈振文一个夜班下来身上都结一层冰茬儿。冬天的夜晚漆黑而又漫长,独自走在铁路边检查线路的陈振文,被路灯照射出的孤单身影投在漫长又没有边际的铁路轨道上,来到了少年时最喜欢的地方,兴奋过后的心情被艰苦的日常工作渐渐填满。看着身边来来往往一趟又一趟的列车,每天不再是从前那样单纯地听着火车发出的各种声音,还要在这里洒下辛勤的汗水与劳作。灰色的天空,有雪花飘散,它像冰,落在脸上寒冷刺骨;它也像棉絮,一团一团,轻盈柔软。

如今,他能够为全国各个方向汇聚在此的货运列车重新分解、编组,再发往祖国的大江南北。他在为人民生活、生产物资的畅通做贡献。今后,他还能做得更多。这就需要他不怕苦累,要不懈地努力,在工作中寻找并且完成自己的价值。陈振文是这样想的,也是这样做的。

如果说车站每天都演绎着一场深厚的交响乐,那么他就是这场演出的指挥家。陈振文选择了用这种方式去体现生命的乐趣,用这种行为去诠释生命的意义。

2、提高专业技能,保证人身安全

2、提高专业技能,保证人身安全

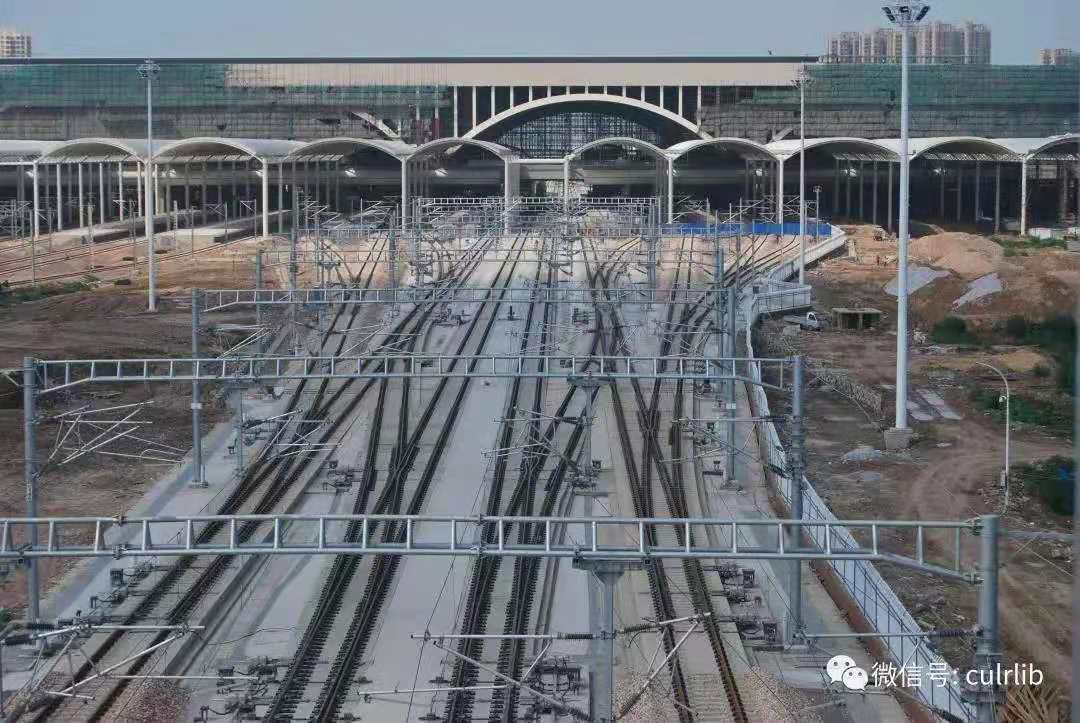

2010年石家庄站分成了主要负责客运业务的石家庄站和主要负责货物运输的石家庄南站,在这之前两者都是合并在一起的石家庄站。陈振文所在的前石家庄站主要是负责京广线、石德线、石太线的货物列车解体和编组,然后根据方向汇集到编组场的各条轨道。对于全国铁路货运来说,这是一个特殊而关键的岗位,这份工作一定要专心致志,不能分心,一旦出错,所有的工序都要重来,严重影响后续工作进度。因为每次都是解钩精准、稳妥、挂钩不出错,陈振文在石家庄站已经是出了名的“钩子手”。

夏季的一天,石家庄前一夜刚刚下过一场大雨,车站驼峰调车场内湿漉漉的线路旁陈振文和平时一样已经开始工作了。他按照事先计划拿起摘钩器准时出现在自己的位置上,火车车厢压着铁轨发出“轰隆隆”的撞击声缓缓从陈振文面前驶过,陈振文手握摘钩器,迈着步子追着车厢将摘钩器伸到车厢连接处,只听“咔哒”一声,车厢的风管被摘开,原本连接在一起的车厢有序分解,前面的一组车厢就顺着驼峰的坡度溜进相应的轨道。

由于刚下过雨,车体表面温度下降了许多,但是太阳一出来,气温再次超过了30多摄氏度。在高温天气下,身着厚作业服的陈振文要从早晨8点工作至晚上20点,平均每天走两万步以上,他新穿上的胶鞋鞋底的花纹用不了多长时间就会被磨平。11点临近中午,陈振文完成了一列车的调车任务,走进待调室。不一会儿,对讲机里又传来呼叫声,下一列车的调车作业马上要开始。

石家庄站列车调动量大,一次间隔时间往往只有不到30分钟。陈振文继续重复手里的工作,作业至12点,衣服和帽子都已经湿透了,调车服上布满白色盐卤状的汗渍。又过了半个小时,陈振文才回到值班室,开始吃午饭,车站用保温桶把饭送到休息室,这样就省下了来回食堂路上的时间,今天的菜是白菜丸子,工作一上午的陈振文吃得津津有味。来不及午休,他又开始了下午的工作。就这样反反复复直到晚上8点,一天的高强度调车作业结束了,陈振文回到值班室,总结一天的作业报告,分享给同事并做好交接工作。

每天由陈振文经手的南来北往的货运列车达50余列,一个班12个小时,奔跑、行走十几公里,他日均提钩次数达到1000多千次,分解车厢上千节,并必须保证一钩不错。就这样,陈振文靠着熟练的技能和丰富的经验成为了石家庄站的工作主力,靠着自己的智慧和勤劳的双手为铁路货运工作默默贡献着一份力量,他说:“调车作业任务繁重,危险性大,必须练就一身速度快、卡位准、重心稳的本领才能实现安全与效率双赢。”如何才能练好,陈振文总结六个字:“观察,用心,认真。”

为了落实手钩技术,在陈振文的建议下,石家庄铁路分局在2000年推行了手钩比赛活动,先是在铁路分局推广之后再向全铁路推广。2004年以后,石家庄站已经杜绝了手钩方面的人身事故。这和手钩安全规章制度以及经验交流推广、普及有很大的关系。

操作技能得到提高的同时,人身安全才能得到更多的保障。陈振文一有空就把自己的经验分享给身边的人,现场演练给大家共同学习,为石家庄站人才培养和安全意识防范做出了重要贡献。

时代在前进,铁路管理措施也越来越规范、规章制度越来越健全、设备越来越先进,铁路工作事故已经在大幅度减少,今后的铁路发展还需要所有铁路工作者们的共同努力让铁路运输更加完善、更加现代化、更加安全、直到没有危险。

3、弘扬劳模精神,工匠精神

3、弘扬劳模精神,工匠精神

有多大的荣誉就有多大的责任。

陈振文不仅在工作中就连在生活中也严格要求自己,他把“全国五一劳动奖章”当成一面镜子,时刻照着自己、提醒自己、不断地反思自己、完善自己。陈振文比之前更谨慎了、更专注了、更加以身作则了,严格要求自己的同时他还要弘扬“劳动模范”精神,先做自己的楷模,再做别人的楷模,最后他要做这个时代的楷模。

每个时代都需要有一种先进的“劳模精神”,这种精神源于我们身边每一个身份普通、岗位平凡、业绩突出的劳动者。“劳模精神”不但是一种指引方向、催人奋进的精神符号,还是推动社会前进的不竭动力,它能引领这一代的人们不懈努力和勤恳开拓。而劳模就意味着“光”,是一种能照亮前方、温暖人心的希望之光,意味着一种“取向”,是一种人生道德观和价值观的取向。

没有惊天动地的感人事迹,也不像雷锋那样出名,但他就像铁路钢轨一样,一年四季、春夏秋冬坚守在各自的岗位上,陈振文凭借自己的智慧和双手创造价值的同时,也在用他的“劳模精神”指引我们前进。

节选自《中国劳模故事集》(第二辑)

中国劳动关系学院